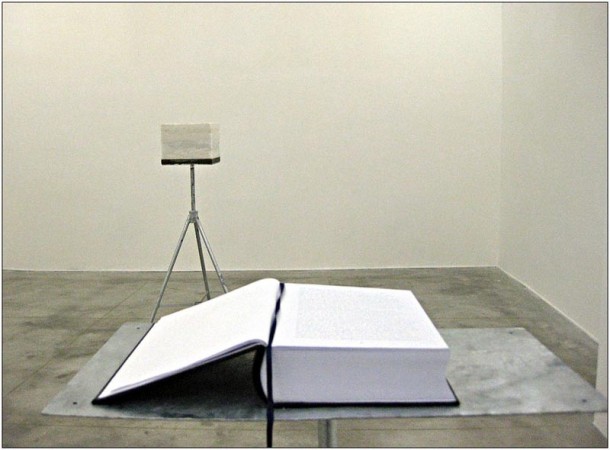

Francesco Arena, "Riduzione di mare"

Da Google Earth le voci non le senti, ma a volo d’uccello, non troppo lontano, arrivano i suoni e gli idiomi. Da lontano, oltre il Ponte Sisto a Roma, di là dal fiume Tevere, senti le lingue di Trastevere, dove il dialetto locale fino a cinquant’anni fa era un baluardo e una barriera sonora a rinforzo di quella liquida del fiume, per dire un’area protetta dalle pretese di modernizzazione che avvenivano passato il ponte. Anche ora la lingua italiana quasi non la senti parlare, ma non perché si parli dialetto, ma perché si parlano altre lingue, con predominanza dell’inglese. Trastevere è un capezzale. L’inglese, con accento per lo più americano, si assorbe l’italiano giorno per giorno, approfittando delle inflessioni dialettali del romanesco, già così fragili. Così se si parla italiano col barista, ci si sente stranieri, o antichi. Il mondo chiede inglese, come nel Seicento chiedeva latino. Nessuno parla più la lingua italiana, se non nella minuscola penisola italica, dove l’angustia geografica va insieme alla deriva politica e a una confusa sovrabbondanza culturale. Ogni scrittore che usi la lingua italiana ne dichiara la morte, perché questa lingua che è una musica, che Mandel’štam diceva possedere un dadà naturale, oscilla ora tra la celebrazione della sua passata potenza e suoi aggiornamenti con contaminazioni anglofone e neo-tecnologiche; i suoi custodi, gli scrittori, tradiscono la convinzione segreta che nessun’altra lingua la può contenere, assorbire, o farsene plagiare. È inintaccabile, intraducibile, fiera e morta, come sanscrito, latino o greco.

Come Kepler e Galileo, non avendo lingua comune, comunicavano in un latino impoverito ma chiaro, che oggi chiameremmo broken Latin, international Latin, così oggi si parla un broken English che mette in contatto le culture più lontane. Ed è naturale che, nelle lingue come nelle novità istituzionali, per ogni cosa che emerge, c’è sempre qualcosa che si perde. La perdita è enorme, ma inevitabile. Inutile ogni lamento accademico.

La prova del decesso è nella traduzione. Quando il traduttore dall’italiano mette mano alla trasposizione in un’altra lingua, si accorge che la sua ricchezza è tutta nell’esibizione di potenzialità, uno straripante sovrapporsi e stratificarsi di significati simultanei possibili, doppi sensi, metafore, metonimie, assonanze; e anche se è vero che nella traduzione qualcosa si perde sempre e qualcosa si acquisisce, nel caso dell’italiano la perdita non vale il baratto dell’acquisizione.

Per tradurre l’italiano ci vuole una parafrasi, per fare una parafrasi ci vuole una conoscenza di poesia, di storia, di linguaggio popolare italiani, si devono cogliere sfumature stratificate in secoli di auto-selezione semantica. Come si fa? La lingua italiana parla della sua morte; cioè dell’impossibilità di essere trasmessa.

L’italiano diventa sempre di più materia di traduzione per filologi, con i loro azzardi etimologici e con la rassegnazione della perdita. Come Ficino con Platone, i nuovi studiosi di italianistica e letteratura comparata si imbatteranno in testi polverosi (anche se in rete), li leggeranno e vorranno riscoprire l’antica lingua di Dante.

Come Cicerone che parlava greco con gli amici intellettuali, parleranno italiano, per esibizione e per quell’energia inerziale di trasmissione che si esercita anche quando non serve più.

L’inglese si espande facilmente perché è veloce e analitico. Chiarisce tutto quello che dice. C’è una parola per ogni situazione, ogni sfumatura diventa colore netto, l’ascolto interpretativo diventa ridondante. La lingua italiana è infinitamente analogica, associa tutto con tutto, interrompe la distinzione netta tra un x e un y per lasciar scorrere dentro le sua sonorità un più o meno diverso da x, più o meno simile a y. È la lingua della potenza, non sa dire l’attualità. Non ha interesse a descrivere; inventa e non scopre. Lingua impolitica, che lascia la miseria del potere alle sue piccole retoriche, perché non crede che sia altro da quelle.

E intanto si ritira e, sul punto di scomparire, lascia tracce e testamenti, eredità insperate alla lingua che viene. Il dizionario italiano è già infiltrato di inglese. Lo sforzo di lasciare dietro di sé la sua lunga tradizione porta gli scrittori e soprattutto i poeti a esibirla e declamarla, con una specie di carmelobenismo di ritorno (ma senza l’ironia di Carmelo Bene): tono della voce solenne e monocorde, come un canto gregoriano che si leva per i posteri.

Nelle lingue-territori di potere si parla per fare. La lingua italiana era scopo di se stessa. Si parlava per cantare tutte le sue varianti, tutte le sue musiche che venivano naturalmente alla bocca. Si parlava per incantare. Dante l’aveva usata in un modo così alto che con una frase ci ha fatto un teatro intero, dove accadono tante cose, scenari che si sovrappongono o escono l’uno dall’altro. I morti della Commedia ci sembrano vivi e poi li vediamo morire e poi li vediamo nell’eterno fluire della lingua che li sistema di nuovo vivi nei nomi dei loro gironi. E ci vediamo vivi tra i morti, come Dante. Siamo diventati suoi contemporanei, morti da ricordare.

La lingua italiana bisogna dirla lentamente, scandendo bene le consonanti per non tralasciare il suono delle vocali finali, con sforzo di mandibole che devono avere il tempo di aprirsi e chiudersi. L’inglese si può parlare a bocca semichiusa.

Se potevamo scegliere un termine tra i tantissimi che si sono succeduti per secoli, ognuno con una sua storia di successo, decadenza e distorsione e se avevamo una specie di istinto storico per capire quale termine non poteva più essere usato, era perché usavamo parole già morte, mischiate alle nuove, vive solo per trasportare quelle morte. È la lingua di una civiltà mediterranea che muore per definizione, se trattiene o risolleva le rovine in superficie e non le vuole dimenticare, se vuole segnare il tempo insieme a loro, e ne fa feticci della materia già segnata, senza sapere perché tanto darsi da fare. La lingua italiana dice che non occorre sbrigarsi a fare, basta dire; appena si parla o si decide, si è già oltre la decisione. Dopo aver con fatica fatto, si chiede se valeva la pena, o se parlare della decisione non fosse il vero scopo del decidere. Le sue sonorità sono troppo ricche per essere attrezzi del fare, così miserabile rispetto alla musica. Anche in tempi di ribellione, le decisioni erano fallite, ma gli slogan fantastici.

Quando parlavamo italiano, potevamo mettere i verbi dove ci pareva. Davamo una tonalità spostando i termini; una retorica sinfonica: lungo periodare, musicalità danzante e lenta: legame corporeo tra le proposizioni. Ora, in privato e commossi, non ci resta che leggere ad alta voce gli scrittori italiani, come un canto fermo, con tenerezza e con la stessa malinconia dei grandi professori di liceo quando declamavano commossi Omero a studenti indifferenti.

Treno ad alta velocità - Brunella Antomarini

Treno ad alta velocità - Brunella Antomarini Grembo - Brunella Antomarini

Grembo - Brunella Antomarini Filosofia della badante - Brunella Antomarini

Filosofia della badante - Brunella Antomarini La barbona, o la dolce vita tra i morti - Brunella Antomarini

La barbona, o la dolce vita tra i morti - Brunella Antomarini Metafisica biologica dei funerali

Metafisica biologica dei funerali Dialogo sul probabile automatesimo imminente (ovvero, tentativo automatico di assecondare la propensione delle cose in atto)

Dialogo sul probabile automatesimo imminente (ovvero, tentativo automatico di assecondare la propensione delle cose in atto)

Articolo dalla finissima tramatura concettuale e prodigo di spunti di riflessione. Grazie.