Mi piace andare al cinema. Quando ho un po’ di tempo, cerco sempre di recarmi a vedere i film appena usciti, verso i quali nutro aspettative o semplici curiosità, in quel luogo che è uno degli ultimi rimasti ad essere deputati alla fruizione dell’arte: al buio, gli inghippi della vita quotidiana restano fuori e si può cogliere un’opportunità unica di concentrazione. A me e ad L., compagno di queste scorribande al cinema, capita però, sempre più spesso, di constatare come, al silenzio che, fino a poco tempo fa, regnava nelle sale durante la proiezione, si sia progressivamente sostituito il chiacchiericcio, identificato in un costante brusio di fondo, sintomatico del nuovo modo di considerare il cinema, nel particolare, e l’arte, in generale, come semplice occasione di intrattenimento o distrazione di massa.

Anche ieri pomeriggio, durante la proiezione del Giovane favoloso (il film di Mario Martone dedicato a Giacomo Leopardi), il silenzio è stato interrotto dallo squillo di un telefono cellulare, che una spettatrice aveva imprudentemente lasciato acceso.

Poco male, se non fosse che ciò ha provocato l’ira di un altro spettatore, seduto poco distante, il quale ha reagito attirando l’attenzione generale sul lieve inconveniente e dando alla responsabile della maleducata. “Maleducato sarà lei!”, risponde la prima e scoppia la bagarre. L. ed io ci guardiamo stupefatti. L’altro spettatore, il custode del silenzio, a quel punto evidentemente non più preoccupato di turbare l’armonia collettiva, conclude il duello con un tiro degno di un artista del fioretto: “E scommetto che è una professoressa! Questi non capiscono più niente di cultura, e li paghiamo noi…”. Mi chiedo, com’è che la parola «professoressa» è diventata un insulto?

La retorica sugli insegnanti incompetenti è il prodotto dell’opera di demonizzazione condotta ai danni di questa categoria professionale dagli attuali politici, che vorrebbero vedere i docenti sottoposti a procedimenti di selezione lunghi decenni.

A mio avviso, però, questa può essere ricondotta anche alla confusione, crescente, che la società contemporanea sta producendo tra didattica e conoscenza.

Il preteso asservimento degli insegnanti a rigidi protocolli didattici, imposto dalle nuove politiche dell’educazione, ha finito per svilirne progressivamente il compito, originariamente più complesso, di trasmettere un sapere non necessariamente inteso, in senso convenzionale, solo come insieme di informazioni e dottrine morali, ma anche come capacità di sviluppare l’attitudine alla critica e all’approfondimento, e per ridimensionarne così il ruolo sociale.

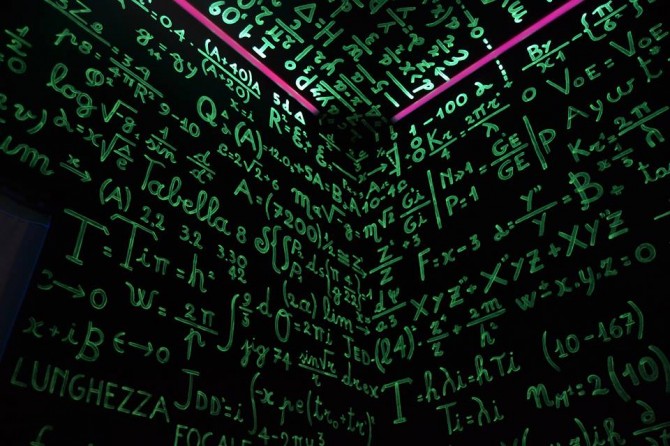

L’imposizione della didattica sulla conoscenza, rispondente all’ideale pseudo-scientifico nella cui direzione si va strutturando la società, incombe non solo sulla scuola, ma anche sull’arte. Oltre a quella di intrattenimento, l’unica altra funzione che la società contemporanea sembra voler imporre all’arte è quella pedagogica o informativa.

Profetico alla maniera in cui lo sono i veri romanzieri, nei saggi raccolti in Poesia e conoscenza (1965), Hermann Broch aveva fiutato i rischi provocati dallo scadimento dell’arte nell’effetto didascalico e ipotizzato che, qualora il romanzo avesse, un fosco giorno, esaurito il suo bagaglio di principi compositivi, forse il cinema avrebbe saputo sostituirlo nel compito di reperire invenzioni formali sempre nuove, corrispondenti ad altrettanti punti di vista sulla realtà.

Per Broch, in un’opera d’arte, la confusione tra etica ed estetica ha finito con il generare i due pericoli (a volte da intendere come risvolti della stessa medaglia) dell’estetismo e del didascalismo. Secondo il romanziere, se è vero che l’arte si pone, sempre, delle finalità etiche –corrispondenti al compimento della sua specifica missione conoscitiva -, non potrà realizzarle che attraverso il soddisfacimento, in primis, delle sue necessità estetico-formali. Pena il verificarsi di quello che, per Broch, costituisce «il peccato originale nel sistema di valori dell’arte», ossia il Kitsch e, dunque, l’impossibilità, per l’arte, di conseguire il suo reale obiettivo conoscitivo: rappresentare il mondo così com’è e non come dovrebbe essere, secondo precisi sistemi di valore, condivisibili o meno.

Nel caso del Giovane favoloso, l’effetto didascalico, in cui sembra risolversi il film, risulta dalla miseria del livello estetico. Non ci sono invenzioni compositive in questo film, che si limita ad una ricostruzione storica di alcuni aspetti della biografia del poeta Leopardi: dall’esordio letterario nella prima giovinezza, trascorsa in quel di Recanati, sotto lo sguardo vigile di un padre iperprotettivo, agli anni dell’età adulta, quando Leopardi, poeta ormai affermato, si sposta da Firenze a Napoli in compagnia dell’amico Antonio Ranieri.

Lo stile è quello della fiction televisiva e con questa espressione intendo: massima concentrazione sul plot, che si svolge linearmente e punta al coinvolgimento emotivo dello spettatore. Non vi è approfondimento nel modo in cui vengono trattati i nodi che presentati come i principali nella vita di Leopardi e che si concentrano attorno al rapporto problematico che il poeta instaura con la famiglia, con le donne e con i lettori che criticano le sue poesie perché troppo tristi.

Il modo in cui viene condotta la presentazione di questi conflitti non valica molto i confini del cliché: i padri sono sempre oppressivi, le donne (come Fanny) approfittatrici e gelose, quando non semplici ed innocenti (come il personaggio femminile che evoca la figura di Silvia e chiede al poeta “Mi insegni a leggere?”), gli amici sono fidati e il poeta è coraggioso.

L’unico interesse di un plot inteso in questi termini risiederebbe, allora, nel fatto che, ad essere raccontata, è la vita del grande Leopardi.

Il piacere che ne può scaturire assomiglia, allora, alla soddisfazione dei filologi o a quella dei fans, che scovano nel documento l’aura dell’artista idolo prediletto.

È quindi indispensabile il corredo esterno per affrontare l’opera di Martone, mentre la vera arte è quella che basta a se stessa e non ha bisogno di puntelli per mostrare la sua ragione d’essere.

Potrebbero esserci molti modi di raccontare la poesia attraverso il cinema, ma Martone sembra rinunciarvi in partenza, accontentandosi di costringere la poesia di Leopardi in quei brevi minuti in cui, seduto davanti alla siepe o contemplando il Vesuvio, il poeta declama tra sé e sé L’Infinito e La Ginestra; come se, davvero, i versi, al pari di una colata vulcanica, fluissero già pronti dalle sfere dell’ispirazione e la poesia non fosse invece un lavoro difficile, frutto di diverse elaborazioni. «Non bisogna interpretare le mie poesie come espressione del dolore che soffro a causa delle mie malattie!», grida ad un certo punto Leopardi. Ma allora perché è soprattutto su questo aspetto (l’emarginazione sofferta da Leopardi per le sue menomazioni fisiche) che il regista indugia?

Come nel caso di ogni arte, lo scopo del cinema è realizzare quel che solo il cinema può fare, per mezzo dei materiali che gli sono propri. Ispirandosi a Leopardi, Martone avrebbe potuto scegliere di azzardare, sul piano formale, quindi estetico, invenzioni che fossero, almeno in parte, all’altezza della portata originale della poesia leopardiana. Non accontentarsi, invece, di assumere Leopardi solo come “oggetto” di una narrazione. In questo modo, contribuisce, malgré lui, alla kitschizzazione del poeta di Recanati.

Il film è finito: scorrono i titoli di coda e gli spettatori si avviano all’uscita. Sciabola e fioretto sono stati deposti. Mi rivolgo a L. : “Allora, ti è piaciuto?” L. non risponde, ma sorride e il suo sguardo sembra abbracciare l’amato colle marchigiano; con il pensiero, L. è altrove; non in quella sala, non in questo cinema.

I viaggi di Montaigne - Simona Carretta

I viaggi di Montaigne - Simona Carretta Per Sganarello o la critica totale - Simona Carretta

Per Sganarello o la critica totale - Simona Carretta Saggezza e romanzo - Simona Carretta

Saggezza e romanzo - Simona Carretta Figli di Talia - Simona Carretta

Figli di Talia - Simona Carretta Il sonno della ragione.

Il sonno della ragione. Il saggio o l’arte del dubbio

Il saggio o l’arte del dubbio