Meritano il nostro pieno rispetto le compagnie teatrali che battono tutte le province più lontane d’Italia con i loro Goldoni, i Verga, i Pirandello, le Aulularie, le riduzioni da Manzoni, i soliti titoli insomma, davanti a scolaresche che magari non sono mai state a teatro e il teatro non sanno cosa sia e ci si piazzano come al cinema o davanti alla televisione o in paninoteca con gli amici. Sono pronti a tutto, quegli attori, anche a calcare le scene di teatri cadenti, di cinematografi che si fingono teatri, di stanzoni parrocchiali o di locali da ballo che in mancanza di meglio qualcuno pretende siano come teatri. Solidi come pietre, declamano le loro parti in sale messe a soqquadro, mentre il pubblico rumoreggia, le cose volano, le professoresse zittiscono: non recitano davvero, piuttosto declamano, perché sanno bene che le sottigliezze nessuno potrebbe coglierle, e i mezzi toni si disperdono, l’understatement fa sbadigliare, e allora enfatizzano, gigioneggiano, si agitano sul palco come matti in gabbia, urlano nei microfoni auricolari. Non possono permettersi pause, silenzi, o la platea li travolge; non possono puntare sui ralenti o sui tempi morti, o la noia tracima, dalla piccionaia allaga la platea, le cose riprendono a volare, le professoresse a zittire e a minacciare. Piacerebbe a quegli attori, e a quei capocomici che li guidano, sempre più rigidi e curvi ogni anno che passa, osare qualcosa di più, azzardare una soluzione scenica inedita, un’interpretazione nuova, fare vero teatro insomma: ma sanno di avere davanti professoresse ossessionate dai programmi ministeriali, e, soprattutto quando si esibiscono dinanzi ai licei, torme di adolescenti più conservatori ancora delle loro insegnanti, i quali non ammettono che si possa reinventare, e del teatro hanno un’idea televisiva, come di qualcosa che debba limitarsi a illustrare, non certo permettersi di rinnovare, e non capiscono gli scarti dal testo, le reinvenzioni, le trovate, quasi gridano alla lesa maestà se subodorano il tentativo di offrire qualcosa di nuovo. Imperturbabili, le compagnie danno loro quello che studenti, professoresse e programmi vogliono: l’esperienza ha reso cinici quegli attori, anche se non ha tolto loro tutta la passione.

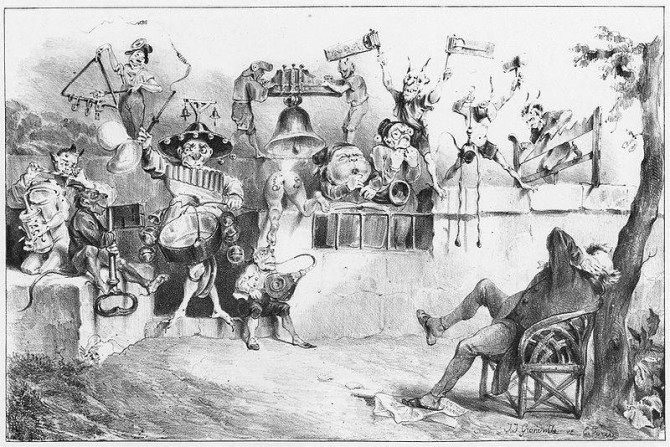

Scendono a compromessi, d’accordo: in una Locandiera, per far ridere i più distratti, gonfiano a dismisura le parti di contorno dei servitori, ne infarciscono di gag da cabaret le battute. A Plauto, che poveretto non fa più ridere nessuno, va anche peggio: ne fanno un siparietto dietro l’altro, giocano con i difetti di pronuncia, i dialetti, i balbettii, e se non basta ci mettono qualche rutto, qualche pernacchio, parolacce il giusto, doppi sensi quanto basta. Le professoresse ascoltano, arrossiscono al buio a quelle birbonate, compiaciute si sbirciano le une con le altre con l’occhio che dice: Eh, questa l’ho capita, chissà se l’hanno capita anche ‘sti somari qui.

Se gli attori si ritagliano un momento di pura intensità interpretativa, lo fanno più per se stessi che per il pubblico: sanno di poterselo concedere per non più di qualche minuto, giusto finché gli adolescenti non se ne accorgono – contano sui tempi di reazione dilatati dalla noia. Allora via con il monologo sentimentale, con la tirata di pura retorica, con lo straniamento epico, con la nasalizzazione alla Bene, con l’apostrofe che in altre epoche avrebbe strappato applausi e lacrime: ma ecco, qualcuno già rumoreggia in platea, qualcuno ricomincia a tirare cose dalla galleria, qualche professoressa torna a zittire e intanto risponde a un sms di un parente. È tempo di passare a un’altra gag, a un altro pernacchio.

Occhio a non esagerare con i pernacchi e i rutti, però, che hanno il potere di scatenare l’emulazione, soprattutto con le classi delle medie e degli istituti tecnici, e allora è tutto un fiorire in platea e galleria di peti, di singulti, un certame di rumori organici, fatti con tutti gli arti, il più forte possibile, nell’accogliente e complice oscurità.

So che certe notti, terminato lo spettacolo, dopo una cena in trattoria, se non devono salire subito sul pulmino per una matinée dell’indomani, gli attori vanno a letto negli alberghi a due stelle (a una, anche) e sognano. Alcuni sognano spettacoli folli, certe cose fatte in gioventù, i Beckett, i Pinter, nel silenzio totale, nella tensione vibrante di rispetto di un pubblico rapito. A volte sognano di incontrare qualche vecchio vate ormai morto (stanotte un Bene, uno Strehler o un Eduardo domani notte) e di parlare di scene e copioni come se nulla fosse. Sognano, a volte, realizzazioni folli, un Moby Dick di sette ore, un’Iliade di dieci, un Gargantua di tredici ore senza intervallo, un Dante più Milton più Blake di due giorni ininterrotti, Strindberg integrale tutto di seguito recitato sotto ipnosi, tutti nudi e stremati a picchiarsi e sanguinare e imprecare su un palcoscenico grande quanto un’intera città –oppure, al contrario, immaginano un Molière liofilizzato di venti minuti, un Alfieri ridotto a tragedie in due battute, un Gozzi (Gozzi, pensa te!) messo su in una pista di circo… E, soprattutto, in quei sogni bellissimi, non hanno nessuna sensazione di essere come sotto esame, di essere sottoposti a un’interrogazione, e non solo dalle professoresse che a teatro non andrebbero mai di loro spontanea volontà perché hanno da correggere compiti e da guardare i talk show e da mandare sms ai parenti, ma anche dagli alunni, che se tanto tanto conoscono l’opera da cui è tratto lo spettacolo si trasformano subito, ma forse lo abbiamo già detto, in censori retrivi e bacchettoni, e se qualcosa si distacca da quanto, bontà loro, hanno studiato diventano avvocateschi e gridano allo scandalo.

Qualcuno di quegli attori, per la verità, lo fa, di passare dalla fantasticheria alla realtà. Accade che, nelle tournée massacranti che li portano in ogni parte d’Italia ovunque vi sia una scuola media o un mezzo liceo, accade – dicevo – che vi sia un giorno di pausa, di inerzia, un buco nel calendario. Allora, di nascosto, nel vecchio teatro vuoto che l’indomani si riempirà di schiamazzi e cose lanciate e professoresse che zittiscono, ecco che gli attori entrano alla chetichella, come in trance, con un’emozione che non provavano più da un pezzo, e recitano per se stessi, e ognuno per conto suo, le parti che non potranno mai più recitare per nessun altro.

Teschi dimenticati - Claudio Morandini

Teschi dimenticati - Claudio Morandini La veronica - Claudio Morandini

La veronica - Claudio Morandini Hortus conclusus - Claudio Morandini

Hortus conclusus - Claudio Morandini Prova - Matteo Marchesini

Prova - Matteo Marchesini Il Barocco che è in noi

Il Barocco che è in noi C’è neve e neve

C’è neve e neve Conversando con Guido

Conversando con Guido