«…y la tierra cómo no se a abierto para sorberme, criando nuevos infiernos para siempre penar en ellos»

san Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales

«Il paradiso, insomma, è descrittivo»

G. Contini a E. Montale, 25/6/1934

APPUNTI PER UNA GEOSTORIA DI SCHWARZSCHWARZ

Se ne fa tradizionalmente risalire la fondazione all’epoca medioevale, quasi per gemmazione tumorale da Waltzwaltz, ovvero una sorta meiosi celeste quale poté forse essere quella della Luna rispetto alla Terra, o prima ancora il suppurare ed ingrumire brufolo-pustoloso dei pianeti enfiatisi sulla superficie del sole adolescente di miliardi di anni fa. La metafora astrale resta tra le favorite per cercare di descrivere questa curiosa (e ancora di là dall’essere decifrata) forma di infezione urbanistica. Secondo T—š B—-k, che sostiene di aver abitato per diversi anni in uno dei suoi rioni equatoriali, Schwarzscharz si è originata come conseguenza di un imperscrutabile e finora solamente teorizzato “buco nero” urbanistico, (städtisches Schwarzes Loch), oltre il cui orizzonte degli eventi ogni via, ogni parco e ogni canto vengono irrimediabilmente risucchiati, a nutrire il groviglio inestricabile, inabitabile e incomunicabile del cuore di Schwarzschwarz ovvero quello che in ogni altra città verrebbe chiamato il suo centro storico, il punto remoto in cui gli antichi padri avevano fermato la tribù e avevano piantato il loro bastone nel terreno gridando È questo il posto, subito dopo sgozzando un animale o un loro simile e su quelle budella sparpagliate e incenerite tracciando le linee del primo incrocio di vie.

«Un cuore nero di cupo monoteistico amore»: così, alquanto pomposamente, una delle pochissime se non forse l’unica guida turistica esistente di Schwarzschwarz, pubblicata quando ancora la si credeva una città come le altre, volumetto oggi oggetto di collezione tra i biblio-fili/-mani (la distinzione di giorno in giorno va vieppiù sfumando –– non esiste ormai più che l’amore-follia, dicono gli uni; non esiste più una vera follia, rimbeccano gli altri). I quartieri di Schwarzschwarz, quelli che i Ministeri dell’Interno di mezzo mondo (poiché è quasi metafisicamente appunto l’interno, ciò che Schwarzschwarz costantemente pone sotto minaccia) usano chiamare i “rioni”, quel che noi credevamo ma ora non siamo più così certi essere l’unico volto di Schwarzschwarz, sorgono appunto lungo i bordi di tale orizzonte degli eventi, e si manifestano come vere e proprie perturbazioni urbanistiche–– quel che facetamente chiamano il perturbanismo di Schwarzschwarz, terre di nessuno tra l’esistente e l’assente nelle quali la luce si ingorga raggrumando in accecanti lombrichi privi di calore, smagliature nel tempo e nel destino buone al massimo per un romanzetto di fantascienza, per la gloria clandestina dei romanzetti di fantascienza venduti nelle stazioni dei treni e presto sventrati e riciclati da trippari e caldarrostai.

Come che sia:

SCHWARZSCHWARZ: PEZZI DA UN’ESPOSIZIONE

I. La giostra era costruita con pezzi di vecchi tromboni. Era una di quelle giostre che vengono azionate a mano, con i seggiolini tutt’intorno. In qualche modo erano riusciti a costruirla in modo che il volante centrale, quello cui si aggrappavano le mani dei bambini, fosse fatto con più sifoni di trombone incurvati e lasciati liberi di scorrere uno dentro l’altro, e in questo modo ad ogni giro il cerchio del volante si stringeva e si allargava come se pulsasse. Talvolta la giostra sembrava sul punto di aprirsi fino a sfaldarsi in sottili scheletri d’ala d’ottone, cosa che però non accadde mai, almeno fin tanto che io rimasi lì. Allargandosi e restringendosi il fiore della giostra, l’ottone cigolava spettri di fanfare.

II. Il meraviglioso letto a baldacchino di Luigi XIII, realizzato dai suoi più fini ebanisti e carpentieri sul modello del baldacchino di Borromini in San Pietro. A seconda dell’orientazione delle tende e del momento della giornata, le sue ombre si disegnavano come quelle di palazzi, alberi, cascate d’edera, riflessi d’abissi perfettamente diafani al più tenue raggio di sole, tali che li avresti detti opera di vetrai, piovre giganti illuminate a giorno attorno al letto degli amanti, verde e giallo e azzurro contro l’occhio di ramarro dell’alba di Versailles.

III. Dettaglio di un quadro oblungo. Un bambino è seduto sul bordo di un tetto, come si fosse appena svegliato. Dilatandosi la visuale del quadro, vediamo che il piedino poggia sulle budella di un gigante bianco sventrato. Il resto della scena è un normale appartamento ottocentesco in forte penombra. Il bambino è sulla sinistra. All’estrema destra, di spalle, quello che si direbbe un Pierrot sta rovistando nell’armadio dei giocattoli – o sta silenziosamente cercando di farvi ritorno? È, questo, l’ultimo quadro di Degas, a suo tempo additato da un giovanissimo Adra quale esempio di una sua teoria per cui ogni immagine non è che la sezione di un’immagine più grande e complessa che contiene la prima, la quale a propria volta… Chi potrebbe dire qual è l’immagine completa? ecco allora Degas, così diceva il piccolo Adra, ecco Degas giocare col mistero di un volto e di forme a malapena discernibili, il Pierrot forse un avanzo di sogno che si attarda dopo aver sventrato il gigante.

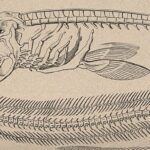

IV. Il ventre del drago miniato si trasformava nell’incrocio delle assi di legno della chiglia di una nave – o forse della navata capovolta di una chiesa bretone. Da una crepa che si apriva tra le assi si indovinava una tenue ombra azzurra da cui il drago vomitava granchi-corolla, topi-cometa, cani delle dimensioni di una tarantola le cui zampe al primo contatto col terreno mettevano subito radici, trasformando la bestia in un vegetale urlante. Spine di rosa uscivano dal corpo del cane, accelerandone la metamorfosi – non però la morte. Erano spine infette, che contagiavano chi ne era punto dello stesso male dei cani, ormai ridotti a singhiozzanti grovigli di rovi, le lingue e gli occhi lacerati negli infiniti petali di rose grondanti. All’ombra dei rovi duellavano capricorni, agitando mollemente le inutili code nel vano tentativo di puntarsi saldamente a terra per poter incornare l’avversario, che non se la cavava meglio. Con cipiglio di leone che ancora non china il capo alla frusta e alle sbarre di ferro, il diavolo piangeva dagli occhi una cascata di papaveri carnivori. Lontano ondeggiavano ombrelli di paglia, in un’aria talmente sudicia da farli sembrare sommersi dalla corrente di un’alluvione. Uccelli e altre creature mandavano uno strepito policromo e piangente, nel quale avresti quasi potuto credere di riconoscere una confusa preghiera. Navate e archi, campate ricoperte di cemento per simulare la propria morte e fuggire. Un ragazzo dietro la vetrata grondante come una maschera di pietra dell’alba della storia. Da quel momento è come se lungo il paesaggio si fosse aperto un taglio come quello che divide in due le elitre. A volte le due tavole combaciano perfettamente, ma basta un nonnulla perché il taglio si riapra lasciando intravedere il corpo dell’insetto. Gli alberi avevano un colore azzurrognolo, come un relitto degli abissi o un corallo gigante.

SCHWARZSCHWARZ: INGRESSI NEL RIONE

I. «I nomi delle bambine erano spesso composti della parola xochitl, “fiore”». Il disturbo, chiamiamolo così, era cominciato quando, al leggere questa frase, un tal M. aveva deciso di scrivere una lettera d’amore non alla propria moglie ma a una seconda figura, in tutto e per tutto identica a sua moglie, se non per il fatto di non esistere. M. le scrisse chiamandola “mio piccolo fiore azteco, sete di sangue” e le spiegò che quell’insieme di parole gli aveva fatto venire in mente una fotografia di lei bambina che porgeva un fiorellino da dietro il vetro di una finestra chiusa. Foto di cui la donna non si ricordava, e che in effetti non esisteva. Così, come una specie di gioco nel quale, come in ogni vero gioco, non mancava una vena di crudeltà, M. aveva avviato una corrispondenza con questo duplicato (sarebbe forse meglio dire spettro) della propria moglie. Il medico che l’aveva preso in cura l’aveva inizialmente diagnosticata come una manifestazione particolarmente contorta e tenace della sindrome di Capgras. Solo dopo l’insorgenza di un rione poco distante dalla casa di M. si era potuti risalire alle cause del disturbo, il che non aveva portato a nulla se non alla constatazione dell’incurabilità di M.

Ella (lo “spettro” cioè della moglie viva, la donna inesistente cui M. indirizzava le proprie lettere) era costituita di tutte le immagini, fossero ricordi o allucinazioni, che M. aveva della moglie. Il nome che le diede fu appunto Xochitl, e talvolta scrivendole se la figurava niente più che un piccolo fiore rosa sbocciato sul confine tra la giungla e il deserto messicano, o sulla riva di uno dei laghi da cui l’impero azteco diffondeva il proprio regno di terrore. Montezuma che strappa i cuori di dodicimila prigionieri mentre i colibrì – incarnazione del dio della guerra – visitano coi loro becchi le corolle di dieci e diecimila fiori rosa… Xochitl era la Grazia così come sua moglie era la Gloria. La Grazia, così M. diceva nella sua lettera, anzi, nelle numerose, sempre più numerose lettere che scrisse a Xochitl e che naturalmente mai spedì, la Grazia era il paio d’ali in cui si trasformava il nostro mantello quando correvamo da bambini, mentre la Gloria era il castello di tubi di ferro che mai avrebbe potuto essere davvero nostro. Un giorno, in uno dei sempre più rari momenti liberi nei quali non era impegnato a riempire pagine e pagine di lettere per la strega Xochitl, M. lesse di un impiegato giapponese che aveva abbandonato la propria moglie per iniziare una relazione con una bambola di dimensioni naturali. In una fotografia, l’uomo veniva fotografato su una panchina insieme alla sua amata, centinaia di copie identiche della quale erano disseminate per tutto il Giappone: simili idilli artificiali erano sempre meno rari. Cosa accadrebbe se due di simili amanti si ritrovassero per caso ad accompagnare le proprie bambole identiche nello stesso posto, alla stessa ora? Non è esattamente come incontrare la sorella gemella della propria moglie, per quanto anche questa seconda esperienza possa essere perturbante o, non precludiamoci nulla, solleticante. Ma forse le ditte produttrici di amate artificiali avevano cura di far sì che ogni singola bambola avesse almeno un dettaglio a renderla unica? Nelle sue lettere mai spedite a Xochitl (ma subito agguantate dal medico psicologo per trarne un caso clinico da pubblicare in rivista) M. si chiedeva spesso come avrebbero reagito due amanti con bambole identiche se si fossero casualmente incontrati: avrebbero commentato la cosa? o avrebbero finto di non vedersi? Al ritorno a casa, l’amore verso il simulacro sarebbe rimasto lo stesso? Non sarebbe forse sceso un gelo tra l’uomo e la bambola? O per meglio dire, non si sarebbe ripristinato quel gelo che sempre deve separare il gioco dalla realtà? (lo psicologo si sfregava le mani come davanti a un fuocherello). Eppure talvolta gli Aztechi combattevano una “guerra dei fiori”: una guerra fatta per gioco e i cui effetti erano però reali, reali le ferite, i morti, gli schiavi portati sull’altare. Era mai stata Xochitl catturata durante una di tali battaglie? Una volta l’uomo aveva sognato di tenere in mano una seconda fotografia di Xochitl bambina: era identica a una foto effettivamente esistente della moglie bambina, ma l’uomo era sicuro che fosse in realtà una foto di Xochitl, e questa certezza lo riempiva di una gioia indescrivibile, come chi avesse trovato una perla passeggiando sulla spiaggia. Quel sogno era stato per la follia di M. come il definitivo e irrimediabile imprimatur. Tenendo Xochitl per mano, nel sogno M. si era fatto raccontare di quando le donne di Tenochtitlan avevano provocato una guerra contro una tribù nemica stanziata di là dal fiume mostrando loro il sedere. M. rideva nel sogno tenendo per mano Xochitl, e mai si era sentito così felice, e la coscienza di stare sognando e di sapere che quella felicità era un suo inespugnabile segreto, il tenue intermittente sospetto di non essere lui stesso che un’invenzione tracciata a matita su un quadernino chissà dove chissà da chi, in un tempo radicalmente alieno al proprio almeno quanto lo è quello della veglia rispetto a quello del sogno, tutte queste considerazioni (che nel sogno gli si offrivano con un nitore e una rapidità quasi esilaranti) lo riempivano della più intensa gioia, rendendo quei suoi “secondi” – in un simile intenso? intontito? intorcigliato? affastellarsi di strati temporali reciprocamente estranei, come non virgolettare le parole? – quanto di più prezioso avesse mai incontrato. I culi delle donne azteche. Xochitl lo spernacchiava tirandogli dispettose ditate nello stomaco, e proprio al culmine di questa deficiente felicità, quando il pensiero stava incarnandosi nelle gibigianne che contornavano la piccola mano di Xochitl appoggiata nel mare come una stella marina, il castello di carte era crollato. L’uomo aveva preso la mano di Xochitl ancora bagnata di acqua salmastra e le aveva chiesto, “Quando sarò sveglio, come farò a capire quale delle due è la tua foto?” Una domanda la cui logica è destinata, a noi svegli e così distanti da M., a sfuggire. Non però a Xochitl, che sorridendogli e tendendogli la mano gli aveva mostrato un dettaglio segreto della sua foto: posandola in un certo modo sotto una luce sbieca, M. avrebbe potuto vedere che Xochitl bambina, al contrario di sua moglie, indossava a mò di mantellina la giacca di un frac da uomo. Al risveglio, all’uomo parve di avere ancora sul palmo della mano un velo di acqua marina, che però in breve tempo evaporò. “Xarahtl…” gli aveva bisbigliato la principessina azteca mentre il sole tornava a disegnare, fuori dalla finestra, l’implacabile azzurro del cielo. Quella stessa notte, poco prima dell’alba, la moglie di M. aveva arrotolato il marito addormentato nelle lenzuola lasciando libera solo la testa, dopodiché gli aveva letteralmente succhiato i bulbi oculari fuori dalle orbite, gli aveva avvitato un cavatappi nelle orecchie trapanandogli i timpani, e dopo aver scritto “Fauno di sangue” in fondo all’ultima lettera per lo spettro azteco che le aveva spezzato il cuore, aveva fatto le valigie e si era trasferita nel rione di Schwarzschwarz. Fin dall’inizio, era la donna quella che la città aveva chiamato a sé.

II. Come una nuvola carica di pioggia, così è il passo del gigante sopra le città. Ne puoi avere una pallida immagine nuotando sopra gli scogli dove l’acqua non è ancora profonda, sufficientemente trasparente perché tu possa vedere i tuoi piedi sfiorare i macigni sommersi, e allora il cielo sembra sollevarti da terra come un padre che ti insegna a camminare. Ecco il pulviscolo di alghe e coralli morti sollevarsi sotto i tuoi passi lievi e oramai inumani: così i giganti camminano sulla terra, sollevando ad ogni loro passo un pulviscolo di stanze, palazzi, fili di strade cui i loro piedi restano impigliati… camminando così, quasi a galla sopra gli scogli finirai per riconoscere tu stesso i tetti di villaggi sottomarini, un minuscolo incessante viavai di uomini non più grandi di una capocchia di spillo. A quel punto non ti sarà già più possibile distinguere la trasparenza del cielo da quella dell’acqua, e dissolvendoti nel nuovo cielo il tuo corpo andrà a mescolarsi con la polvere del quartiere di Schwarzschwarz che ti ha scelto ovvero nel quale sei stato catturato. E dopo averti domato ti nutriranno di droghe che una dopo l’altra faranno accartocciare come puzzolenti foglie marce le volute del tuo cervello, ti legheranno con pesantissime catene elettrificate e ti manderanno, bestione privo ormai di pensiero, contro le loro città nemiche. Quella tra fiaba e annali è un’unione mostruosa, un incesto faraonico il cui frutto non poteva che essere un mostro buono soltanto per un bagno di sangue.

III. Che la cosiddetta Candela di Schwarzschwarz “goda” dello statuto di “labirinto” è questione tutt’ora dibattuta. Se da un lato è certo che chiunque si addentri nei corridoi che la sua fiamma malferma spalanca nel tremore delle ombre, chiunque commette l’imprudenza di scendere i gradini che la sua luce e forse il fumo della sua cera disegnano quasi improvvisamente con fluido correre di lapis, poniamo, dietro la porta del bagno piccolo, chiunque insomma si lasci irretire dalle architetture sottili come capelli prodotte dalla candela è perduto. E tuttavia tali architetture sono, per quanto è dato sapere, ogni volta del tutto differenti, variazione che non è ancora certo se sia da attribuirsi alla vittima, alla candela, all’ora del giorno o del mese o dell’anno, o a chissà quale altro imponderabile parametro psichico, atmosferico, cosmologico. Talché c’è stato chi, ed è la posizione sposata dagli estensori di questa nota, ha pensato di riconoscere nella candela una sorta di inerte parassita di già esistenti “labirinti” e forse, persino, una volta padroneggiatane l’alchimia, un potenziale filo (ovvero stoppino, secondo taluno ironizzò) di Arianna. Altri, ponendo un accento francamente sleale sulla metafora del parassita, oppongono che il parassitismo implica un organismo, e che i “labirinti” possano considerarsi tali è tutt’altro che pacifico – ma perciò anche la loro inorganicità, soggiungiamo subito noi. Tutt’altro che risolta, insomma, la questione del parassitismo: che implicherebbe propriamente un certo qual statuto di essere vivente ai “labirinti”: col che appunto si precipita immediatamente in un altro vespaio accademico di ipotesi teorie e controteorie (si può dire che tale disputa abbia finanziato anzi interi dipartimenti, ma non è questo il luogo di sterili veleni)… quasi la candela innescasse un nuovo inedito e non letale “labirinto” di diatribe (non letale beninteso stricto sensu, ma, come ogni accademico palude, mortifero per lo spirito che decida di addentrarvisi). Comunque sia, ecco in due parole quel che succede. Accesa la candela, per effetto della sua fiamma verdognola o dei vapori appiccicosi della sua cera la vittima o, che poi infine finora è lo stesso, l’incauto aspirante esploratore, comunque stiano le cose e chiunque siate voi che la tenete in mano, la luce della candela rivela, quasi vi si abbassasse davanti agli occhi un sipario di fumo, dei passaggi di varia specie nascosti tra le ombre del vostro appartamento. Già: tanto più forte e rapinoso è l’effetto quanto più familiare e noto è il luogo in cui la accendete. Ecco allora che inseguendo inquieti fin sotto il vostro letto la rapida ombra di quella che poteva sembrare una coda di topo, vi ritrovate a scoprire proprio sotto il letto dove avete sempre dormito una botola, dei gradini che portano chissà dove o magari uno scivolo, quasi insultante nella sua giocondità –– accostandovi non sentite forse un ridacchiare infantile, i cinguettii e i cigolii di un parco giochi? Mezzo per scherzo vi ci sedete, e prima che possiate rendervene conto state scivolando sulla lamiera. Scivolate… Prendendo velocità, avete l’accortezza di riparare con una mano la fiamma della candela ––– posto che è la sua luce ad aver srotolato il corridoio inclinato in cui vi siete infilati, che accadrebbe infatti se la fiamma si spegnesse (la candela è ancora lunga, ma una parte del vostro cuore già trema: cosa accadrà quando la candela si sarà consumata?)? È in quel momento che vi accorgete che la candela si è già considerevolmente consumata. Ecco che allora le pareti dello scivolo si fanno sempre più strette, fino a che voi non vi trovate incastrati in uno scivolo di assi di legno nei meandri di una sperduta miniera di carbone. Non potete risalire – lo scivolo è troppo ripido – né scendere. Da sotto, molto lontane, sentite le risate di scherno degli altri bambini, che restano invisibili nonostante sporgiate quanto più potete in avanti la candela. Avete appena deciso di mettervi accucciati sui piedi per provare a scendere passo passo lungo lo stretto passaggio, che dietro di voi sentite strillare un gaio e spettrale “PISTAAAA!”. Un fagotto ossuto e ridacchiante vi urta, costringendovi ad aggrapparvi ai bordi dello scivolo per non precipitare, ed ecco che la candela vi sfugge di mano. Mentre il puntolino di luce svanisce rotolando nella tenebra dello scivolo di legno aumenta in voi la consapevolezza che non è la candela a cadere: siete piuttosto voi che con violenza crescente venite risucchiati nella tenebra che vi sovrasta, e nella quale non si riconosce alcun termine. ––––––– Talvolta delle falene o altri insetti notturni vengono ad avvitare abbrustolite spirali intorno alla fiamma. Sarebbe del massimo interesse, non solo entomologico, poter esaminare uno di quegli esemplari, in modo da almeno imbastire una risposta all’annosa questione se in un “labirinto” sia dia propriamente vita e non soltanto prigionieri e vittime.

IV. Diresti quasi che la città stessa sia vittima di un qualche incantesimo, per il modo in cui sembra disegnarsi all’improvviso sull’orizzonte conferendo al cielo l’apparenza di un’infinita e variopinta parete verticale. Per il colore ruggine scuro dei suoi edifici bidimensionali, i pinnacoli del Palazzo di Giustizia (le doppie zanne gotiche del Palazzo che danno quel vagamente vampiretico quid allo skyline della città), dei quali, il sole e lo smog rendendoli indistinti, non sapresti dire se sono pinnacoli, minareti, torri, ciminiere. A l’impromptu, come nelle serate viennesi in cui suonava Schubert, la città emerge come un ricordo. Né, in fondo, delle leggi di Schwarzschwarz sapresti dire se sono poi davvero leggi o non piuttosto residui di una crudele nobiltà barbara, avanzi di una religione di demoni nomadi che prima che l’uomo imparasse a parlare dalla carne dell’uomo esigevano il loro nutrimento. Ma, borbotta ai piedi del pulpito l’amabile sacerdote fresco di scomunica, non è forse ogni legge un residuo di ciò che da sempre possiede e divora l’uomo? Questo è ciò che dice Schwarzschwarz balenando dietro l’orizzonte cittadino, il mutilo skyline della nostra periferia, specie di corpo scaleno proiettato per un attimo sopra lo smog color ruggine, città del colore grigio terra di una pozzanghera. Un attimo dopo la città è svanita: così amiamo credere, ma siamo in effetti noi ad essere svaniti dall’orizzonte di Schwarzschwarz: noi siamo la città fantasma. Lo stesso aspetto disarticolato e ineradicabile di un nido di ragni, di una pianta parassita, di un corpo alieno che si è installato su un essere più stabile e più intrinsecamente buono.

SCHWARZSCHWARZ: LUOGHI D’INTERESSE

[Estratto dalla Giuda ragionata alla città dei Schwarzschwarz, dei suoi villaggi e dei suoi rioni, s.e., s.d. <Giuda e dei sic>] «Nella cattedrale di Schwarzschwarz il turista potrà assicurarsi non poche reazioni sulle proprie identità online grazie a degli scatti ai famosi mosaici pesudobizantini <sic> che sorpavvivono <sic> in lacerti piuttosto estesi delle vele angolari che sostengono la cuopla <sic> centrale. Vi è ritratta la famosa Santa degli Arcani Minori, una figura aureolata forse femminile che tiene in mano quella che si direbbe una grande carta da gioco, il 9 o il 7 di quadri (lo stato del mosaico e la posizione della carta rendono la lettura impossibile, benché, come si capirà subito, molti la ritengano del resto inutile), sebbene si direbbe ben poco plausibile che un moasico <sic> del 453 d.C. ospiti figure di carte da gioco francesi. Altreove <sic> si è supposto un legame con antiche carte da gioco cinesi, facendo plausiblimente <sic> risalire i contatti tra l’Oriente e la bottega musiva ai primi catastrofici tentativi di contagio urbanistico attuati tra tarda Antichità e Alto Medioevo dal villaggio di Schwarzschwarz, allora poco più di una tribù seminomade (ma ogni, città, in fondo, non è che l’avanzo di una qualche tribù seminomade andatasene prima dell’arrivo dei nuovi abitanti, o forse il fatto è che ogni città è stata infettata da uno dei rioni di Schwarzschwarz, metropoli precaria e ondivaga. Su una delle più estese scalinate laterali, che fungono da collegamento tra i saloni laici della cattedrale, edificati sopra il corpo principale negli anni successivi al Congresso di Vienna, e le cripte, oggi visitabili con un trenino da tunnel dell’orrore muniti di candele –– nuovi grappoli di reazioni sulle proprie luccicanti identità online –– dietro una grossa urna o campana chiusa di ferro, annerito dai fuochi dei soldati napoleonici, sopravvive un affresco della scuola del Veronese ritraente un ratto che lotta con un gabbiano. Salire fino al punto in cui si trova l’affresco è piuttosto rischioso, ma tollerato. Devo restare aggrappato con tutte le forze alla pigna di ferro che chiude l’urna, il fondo marcito della cattedrale mi frana da sotto i piedi, l’urna oscilla come un incensiere, non dovrei essere spaventato e invece quasi piango, il rostro del gabbiano che oscilla annerito davanti ai miei occhi di ratto furente.

Il teatro è collegato alla cattedrale da un enorme ascensore di ferro simile alle giostre panoramiche, decorato con vecchie bambole.» [Fine dell’estratto]

Fuori la città pioveva il suo rumore. Il suono di Schwarzschwarz come una pioggia di cui di accorgi quando ormai––

Coronata da un fiume di nuvole, scese dal cielo la cima di un verde monte amazzonico.

La via cementata lungo il canale aveva preso i toni viola del cielo serale, il sole uno squallido globo di luce azzurrina. Il fondo del precipizio era rigato da un fiumiciattolo che dall’alto pareva insignificante e senza vita; il suo contorno lambiva una frana di ghiaia, si allargava in una pozza accanto ad un macigno e si spegneva infine in una lingua terrosa che faceva filtrare l’acqua ancor più dentro le viscere della terra. Il fulmine penetra la terra disegnandovi il tracciato delle radici di un albero di fuoco. Lingue di vetro che si diramano nel terreno dove è caduto. Scavi intensivi riportano alla luce resti di un’antica religione demoniaca, simulacri e demoni. Leggenda africana sulla bava demoniaca cui l’uomo non sa resistere e che segue sopra e sotto la terra fino a cadere in trappola. I rioni sotterranei.

Da dietro la costa rocciosa uscivano strisce di nuvole come serpenti.

Nel buio color petrolio della campagna circostante, la fila di case si svolgeva ordinatamente, ma disordinatamente apparivano i lumi, e malamente illuminata era la strada polverosa che passava non in mezzo ma accanto alla fila di case, e soavemente saliva e curvava e rispariva nel nero. Le luci delle case erano disordinate come le stelle. Le stelle piovono nella tenebra e nel caos. L’ordine che noi vi riconosciamo e il romanzo delle costellazioni sono un’illusione generata dalla nostra orbita e dalla nostra rotazione. L’illusione dell’armonia. Allo stesso modo, interviene qui il tenero padre Giorgio Giorgio di Briwen, crediamo di riconoscere nel mondo un cammino, solo perché noi percorrendo una strada vediamo dal finestrino scorrere un certo paesaggio invece di un altro. In realtà tutti i paesaggi del cosmo sono da sempre davanti a noi in perpetuamente affastellato caos. Non capite? Vediamo la luna perché essa è colpita dalla luce. Vediamo la luce perché si arresta sulle cose; vediamo la sorgente di luce: il nostro sguardo deve nello stesso tempo vedere ed essere superficie, essere attraversato ed opporsi. La pena di un’eventuale ostinazione in questo contrasto insostenibile è l’accecamento. Possiamo percepire solo ciò che fermandosi da qualche parte rimbalza contro di noi. Un corpo che non venisse mai colpito dalla luce, una luce che non si fermasse mai contro qualcosa, fosse il minimo dei corpuscoli, mai potranno da noi essere conosciuti. E così, alla semplice vista, rimane difficile, quando non impossibile, distinguere il mare dal deserto. Preghiamo.

La marcescenza, la suppurazione delle nuvole. La loro fermentazione. Pendono dal cielo come mesti tumori.

Il moto delle piante mosse dal vento delle sere d’estate è più meraviglioso e ipnotico di quello di qualsiasi danza. Il danzare come tentativo disperato di ritornare ad una vita vegetale. Non essere altro che un movimento ondulatorio, e la musica al posto del vento. La danza aurorale delle sacerdotesse di Schwarzschwarz, subito prima di essere trucidate dai mercenari nemici.

La polvere delle rovine di Schwarzschwarz prosciuga i fiori e i fili d’erba, e sembra sciogliere gli alberi in penduli prosternati nodi di stracci o di caucciù. Gli unici fiori che crescono sono delle piccolissime campanelline talmente bianche da sembrare trasparenti, le esili campanelline di Schwarzschwarz i cui grappoli sembrano pendere dal cielo. Una mano di ragazza prosciugata anch’essa come l’erba della città si attacca senza energia, con languore e abbandono, lungo il ferro del cancello che chiude i Giardini. Ma la trasparenza delle campanelline non l’ha infettata. Sarahs a Schwarzschwarz. Sarahsaschwarzschwarz.

Ah! L’odore di ceralacca fusa che si diffonde per le vie all’installarsi di un nuovo ufficio di Schwarzschwarz! E tutte le porte aperte vengono chiuse, e tutte le porte chiuse vengono aperte.

Nuvole come spine dorsali alla deriva.

Distesa di fiori gialli a coprire l’ultimo lembo del lago, detriti di petali gialli si sollevano sotto la spinta di un’onda di lunghezza e ampiezza quasi marine, un collo di drago troppo vasto perché lo specchio d’acqua lo possa contenere si divincola dal fango, dalla terra apparente in cui i fiori ingannati avevano affondato le loro radicole. È così facile ingannare un fiore e fargli credere di essere ancora vivo. Un torrente si scava il cammino nel cupo degli alberi, traversato da un ponticello di legno. La voce dell’acqua non si diffonde nel bosco, le sue spire restano ad avvilupparsi poco sopra il torrente, intrappolate dalle fronde, generando stratificazioni e contrappunti deformi, la lingua del terrore, la malinconia unghiuta del mostro. Poi, dopo una svolta, allo sparire del ponticello e al dilatarsi del pendio e del bosco, il rumore dell’acqua si ridistende. Lungo il lago, al tramontare del sole filiformi barbagli di luce intridono il fogliame sopra di noi, avviluppandosi quasi in una foschia verdina, diremo fantascientificamente tremula – la fantascienza del passato, popolata di esseri dai corpi più impossibili ma dall’animo così desolatamente umano – la ninfa i cui tentacoli di luce possono in ogni momento stringersi attorno al corpo dell’intruso e farsi serpenti istantanee radici che ne stringeranno le membra al terreno fino a che per semplice continuità di aderenza la pelle finirà per abdicare al proprio compito di barriera e terra tornerà a farsi la carne. Il cielo riflesso nell’acqua sempre mezzo nascosta dal fogliame tende agguati al visitatore, lasciandogli indovinare precipizi che possono da un momento all’altro svanire nella più familiare delle vicinanze. Piccole carpe galleggiano lente, quasi a cercare una traiettoria celeste, simili a flosci dirigibili paralleli.

La luce del sole dietro le nuvole aveva la consistenza di una medusa, i raggi urticanti ciò su cui trascorrevano.

L’ingresso della caverna è un bordo di roccia azzurrastra. Diresti, inoltrandoti nella tenebra, di sentire quasi il respiro delle bestie, il fortore molle e rossiccio dei loro musi, il fradiciore diaccio delle loro pellicce di demoni reclusi. Un cupo brontolio di stomaco, una tenebra più densa o maggiore che si ritrae, un rossore di stanchi corpi infernali… Quando entri però poi più nulla, solo un impreciso fumigare di pipistrelli, un’ondivagazione vegetale, tentacoli di fiori sottilissimi che si avviluppano a nerissimi etiopi, dita di ragno nero che stringono il batuffolo di cotone. E nella mangiatoia, la volpe mi aspetta tremando e ringhiando d’amore, e nel laboratorio la vecchia lince dagli occhi azzurri si volta verso di me sul suo trespolo: della lince non ha che la testa, il corpo ha le penne e gli artigli di una civetta. I passi di cortigiani nascosti in segreta fanfara disegnano con la curva dei gonfaloni e delle loro pantofole spirali e uncini neri che senza meraviglia riconosco come miei: l’alfabeto nero che senza sosta la mia penna vomita, il puro filo nero grazie al quale sparisco dal mondo e perdo la carne. L’occhio rosso della volpe ama me. Corpo caldo di volpe nella tenebra. Non ho mai ucciso una volpe. È lei il vero Cane: il vero randagio, più del lupo, codardo cacciatore in branco. Sul collo della volpe fioriscono piccoli come atomi nontiscordardime, sprofondano carovane di minuscole sirene di latta, le trombe spariscono nel fango… Il corpo della volpe infinita palude di fango dove la testa bianca della Medusa si libra senza volare, il fango arrestato tutto intorno a lei da un cattivo effetto speciale cinematografico, il suo sorriso antipietrificato in una gioia feroce. La volpe continua a correre. La volpe continua a gemere bilanciandosi su spirali di rovi.

Nuvole come una marcescenza ossea.

Ah! I benedetti portoni di Schwarzschwarz, dietro i quali si diragnano esili ringhiere, scale e scalette di ferro, un dedalo di salite e discese, una grottesca di ferro e marmo vomitata in gola alla casa e, dietro l’intrico di ferraglia e gradini che salgono e scendono e sbandano e quasi sbatacchiano qua e la come falene intrappolate, il verde di una corte interna, come un sole preso tra le spine di un roveto invernale.

Era un condominio rosa chiaro molto lungo e piuttosto basso, la cui struttura a strati si confondeva con la linea dell’orizzonte mano mano che scendevo dalla collina, e la cui forma allungata mi ricordava quella di un traghetto di lusso arenato in mezzo alla pianura. Si adagiava nel mezzo della piana, accanto a un largo fiume che dilagando aveva creato delle specie di pozze che in quell’ora mi colpivano in faccia con i loro riflessi di sole.

E il passare impercettibile lento delle nuvole sopra la mezzaluna, che però vince i vapori con la sua luce.

Una nuvola di sabbia africana si arrotola su se stessa come un freddo vulcano a testa in giù. Le pareti interne del vulcano ruotano con lentezza stellare, avvolgendosi e sfaldandosi nella loro stessa ombra.

La luna era già caduta tra gli alberi come un occhio morto che sprofondi dentro la propria orbita. Il chiarore della luna era come un livido fosforescente sotto un mare capovolto. Come un marmo di carne morta.

Nuvole come spine dorsali alla deriva.

I tronchi bianchi, spogli, sembrano coralli o tubicoli polmonari.

I fiumi del nord del mondo, accartocciati e sbriciolati dal freddo e pronti in ogni momento a mutarsi in draghi di ghiaccio. Il movimento, come la mole del drago, è immane, del tutto incomprensibile, perfino a noi che abbiamo la casa vicino a uno dei suoi occhi. I suoi movimenti sono talmente immani (continuava a usare quella parola, immani, immani, quella parola il cui senso forse era improprio, ma la usava più per il suo suono, che gli ricordava nomi sassoni antichi – parole preistoriche di quando il linguaggio, come un fiume stritolato dal ghiaccio, ancora ballonzolava tra senso e nonsenso, mezzo drago mezza bambola) che del corpo nemmeno distingui le membra: l’esistenza di un corpo, come quella di una nazione, è subordinata anche al riconoscimento da parte di altri corpi. Un corpo (e una nazione) sufficientemente lento, come ad esempio quello del drago, non verrà riconosciuto da nessuno come tale, e questo è ciò che permette al drago di essere letale, e almeno per noi impossibile da uccidere. Mettiamo, come è successo molte volte, che un cavaliere o più cavalieri, allucinando chissà che storie di tesori e donzelle (tutte panzane concepite durante violentissime ubriacature, cavaliere non è altri che colui che copravvive <sic> ad un’ubriacatura che ucciderebbe – anzi spesso positivamente uccide – tutti gli altri, i mozzi anzi gli scudieri dei cavalieri, i cavalieri hanno mozzi e non scudieri, no, ho sbagliato di nuovo, i cavalieri non hanno mozzi ma scudieri perché non sono velieri, i cavalieri non sono velieri, e–– ma ecco, la parentesi non la chiudo. Mi rifiuto proprio, è una mia scelta. Eppure, anche se non l’ho chiusa ne esco, ne sono già fuori–– e ha più senso in fondo, no? Come farei a uscire da qualcosa che io stesso ho chiuso? Perché la parentesi non può essere usata così, come una specie di ansa nella corrente del discorso, un punto in cui il discorso forma un gorgo, invertendo la propria corrente per poi rifluire o anche per impaludare irrimediabilmente in acque morte e malariche? Aprire così una parentesi senza chiuderla come a dire ora il mio discorso fiume ha deragliato irrimediabilmente, il suo corso è stato deviato, è uscito dal suo letto come un vampiro che striscia fuori dalla bara dove dovrebbe stare, non è anche questa libertà? E così anche nel mezzo del discorso chiudere una parentesi senza averla mai aperta, e creare così un gorgo un rione in ciò che si è detto fin lì, un arrotolamento imprevisto e non autorizzato, l’improvvisa rivelazione che un qualcosa, ad un certo punto, un qualcosa di tutto quello che abbiamo detto fin lì era in realtà diretto verso un gorgo o un’ansa, che è la nostra parentesi chiusa singola, ecco, non è forse anche questa una non importa quanto microscopica e tutto sommato insensata libertà? La libertà di impantanarsi, direte voi, ma sempre libertà è, lo sanno tutti poi che il pantano e la palude sono più che mai necessari alla salute del bosco e quindi gira che ti rigira, gorgo dopo gorgo, rione dopo rione, anche alla nostra. Non sarebbe una più giusta approssimazione alla realtà, un siffatto uso delle parentesi? La realtà non conosce infatti reali parentesi quanto piuttosto membrane che fanno da confine ma non da muraglia, il confine è vivo e si lascia a certe condizioni attraversare, si lascia anche ingannare, mentre la muraglia no, è lì e basta, stolida e troppo stupida per essere fatta fessa, ovvero come fai a far fesso chi è morto? Immaginiamo un trattato scientifico, no, voglio strafare: immaginiamo intere equazioni costruite in questo modo, tu matematico sei lì tranquillo che macini numeri e ad un certo punto SVÌSS (gesto sciabolante di taglio diagonale), cali una parentesi chiusa senza averla mai aperta prima: che conseguenze avrebbe questo sulla nostra comprensione del mondo fisico? E se alcune delle leggi fisiche avessero leggi altrettanto capricciose e mutevoli di quelle che noi stessi ci divertiamo ad affastellare durante i periodi di emergenza? Tanto sottili provvedimenti… Come prototipi di zampe lungo il corpo di un pesce mesozoico, non potrebbero le parentesi farci lentamente avvicinare alle case alle pendici del ghiacciaio, alle capanne in cui abita la Realtà? O come un centopiedi di parentesi, così: ((((((((((( perciò ecco, la parentesi non la chiudo, anzi, eppure tadà! Eccomene fuori, è come coi draghi, se sei abbastanza lento puoi uccidere chi vuoi senza che nemmeno si accorga di essere ucciso, come i cavalieri che uccidono i loro scudieri ingozzandoli di liquore fino a che non lacrimano sangue come tante madamine, i cavalieri impazziscono di gioia davanti allo spettacolo orripilante di decine di scudieri in cerchio che piangono sangue per essere stati ingozzati di liquore dai loro cavalieri impazziti di gioia davanti allo spettacolo e così via e così via, un gorgo appunto. Così festeggiano la morte del drago, anzi le mille morti del drago, una per cavaliere, e la festa diventa in breve un massacro animale perché le morti del drago sono talmente lente che almeno centomila generazioni di cavalieri letteralmente folli di gioia dovranno fiorire e sbiadire prima che anche solo cominci l’ultimo respiro del drago. Forse il drago era stato ucciso fin dall’inizio, e la sua inumana lentezza non è che il risultato della sua morte (a questo alludono le battute teatrali di chi trafitto a morte dice “Son morto” e poi continua a parlare un’altra mezz’ora – lungo monologo teatrale di Adra che comincia proprio così, con un marchese trafitto che dice “Son morto” e passa il resto del tempo a morire), la sua morte non è che una lentissima immane vendetta verso chi l’ha ucciso, e alle sue pupille immani noi tutti, generazioni di scudieri e cavalieri, dobbiamo apparire come un secondo drago pulviscolare e frenetico, assetato di morte e privo di cuore in quanto di cuori ne ha intere legioni, e il drago li strapperà tutti. Li strapperà anche a voi, e nemmeno vi accorgerete che è stato lui.

La sabbia capovolta delle nuvole.

L’argine era molto alto, e non si riusciva a vedere il torrente. Si vedevano però le molte cascate che lo alimentavano, bianche contro la roccia rossastra. Da lontano l’acqua sembrava cadere lentamente o addirittura aver impregnato la roccia come un umore denso. Aperta brevemente contro lo sfondo degli alberi, la cascata sembrava la spaccatura in un frutto o in una carcassa che si gonfia al sole. Ai piedi dell’argine un gatto riposava tra le piante di fragole. Da una parete colavano sottili strisce d’acqua. C’erano dei moschettoni attaccati a vecchi chiodi. Uno dei corridoi della facciata di legno aveva un complicato intreccio di volte, non si sa se fortuito o deliberato, che visto da una certa angolazione dava l’impressione di trovarsi in una struttura prospetticamente impossibile, pronta a richiudersi di scatto in un aggeggio di legno non più grande di un palmo, e che da un momento all’altro si sarebbe caduti a capofitto nei meandri di un palcoscenico à la Piranesi. La capanna costruita sulla parete di roccia si era sbriciolata durante la tempesta. Attaccato alla parete era rimasto soltanto un quadretto con la foto molto sbiadita di un uomo davanti a un paesino forse svizzero, e una cassa di legno che poteva anche essere stata usata come bara. Il gatto in mezzo alle piante di fragole mi stava fissando. Aveva una pelliccia vizza e lisa, che sembrava (ma doveva essere colpa delle ombre o della posa dell’animale) sistemata in una maniera sottile- ma pure radicale- mente sbagliata rispetto alla struttura dello scheletro, per esempio il sopracciglio sinistro era evidentemente fuori asse rispetto all’arcata (mi venne da pensare alla battuta di Freud sul taglio che i gatti presentano proprio nel punto in cui hanno gli occhi, e venni colto da un rigurgito quasi di nausea, e dall’impulso di calpestare a morte il vecchio gatto) e la pelle del ventre sembrava scesa di troppo sulle gambe. Era come la pelle di un animale impagliato malamente o con troppa imbottitura, quasi avessero unito pelle e scheletro di due gatti diversi. Pensai che da qualche altra parte dovesse esserci un gatto afflitto dal problema opposto, uno scheletro troppo grande per una pelle tiratissima, tesa fino a cedere con crepe infette, riverso anche lui in un campo di fragole, respirando a fatica attraverso narici ridotte a fessure dalla tensione contro il cranio troppo ingombrante. Non volevo vedere il gatto alzarsi e muoversi, ma in qualche modo i suoi occhi si mescolavano bene con il profumo delle piantine di fragole, e non sapevo decidermi ad andarmene. A mezza altezza della parete di roccia qualcuno aveva attaccato una cornice di legno ora assai malmessa per le intemperie, e priva di immagine, restava solo il fondo sottile di legno e una specie di piccolo timpano triangolare sul lato superiore.

La sabbia che tramonta nelle nuvole.

La notte le coperte, i vestiti ammonticchiati sulla sedia, le copertine dei libri, le decorazioni dei mobili, ogni cosa diventava un corpo, un volto che la pulsazione del sangue nelle ampolle degli occhi dotava di quegli impercettibili movimenti che animano una forma di vita immobile. Ammucchiati l’uno sopra l’altro in perfetta aderenza, sembravano quei terrificanti rilievi in pietra dei templi induisti. Dicono che un certo muro di Cuzco si nutra di bambini notturni.

Schegge di paesaggio escono dalla neve fosforescenti come il fianco di un grosso pesce morsicato da uno squalo, e il Danubio un piccolo affluente di un immenso fiume amazzonico. Il monte sembra vivo e il suo profilo è maestoso e ossessionante. Le nubi ingrigiscono tutto, come in un sogno in cui si cerca di vedere una cosa che si conosce già (una camera, un volto, o come qui una città) senza riuscirci, per poca luce, palpebre pesanti o come qui grigiore indistinto. Avrei creduto di camminare nella fluorescenza, ma è stato solo dopo essere scesi di quota. Sotto di noi la città si allungava in una marmellata di puntini luminosi sempre più distinti.

Le nuvole e il bordo della montagna si confusero lentamente col fondo nero della notte, rimanendo distinguibili solo come strappi nel reticolo delle costellazioni.

Il sentiero saliva a spirale, come sul dorso di una chiocciola; in cima c’era una grossa antenna con dei ripetitori. Lungo la strada c’erano molte case, quasi tutte non molto grandi, a un piano. In qualche modo ricordavano l’arredo di un parco divertimenti o un lunapark. Quasi tutte avevano, accanto alla porta d’entrata, una piccola finestra che ricordava la bacheca di un bigliettaio, come se ciascuna abitazione o guardiola fossero un’attrazione per un pubblico pagante. Ad un certo punto del tragitto, al di sotto della strada, c’era un piccolo cimitero, quasi inghiottito dalle ortensie. Tra le erbacce a volte si intravedeva il tracciato marcito delle rotaie del trenino Visita al vulcano spento di Portoquai, distretto sardo di Schwarzschwarz. Alcune delle casette avevano la porta sfondata e il loro interno era invaso da cocci di bottiglia, cartacce o peggio. Da una qualche parte del villaggio fantasma si sentivano arrivare i gracidii delle rane, ma ci avevano assicurato che le piccole rane bianche velenose erano state debellate. Le piccole rane bianche con occhi neri come la pietra. Le chiamavano anche rane-talpa, per la loro preferenza a scavare e abitare in cunicoli nel fango più denso. Un orecchio allenato le poteva sentire attraverso il terreno. A volte scavando si potevano trovare piccoli scheletri, di solito a gruppi, e cadendo le ossa suonavano come pioggia ascoltata con le orecchie tappate, perché i fulmini non facessero paura e non scendessero le lacrime. I conoscitori della carne di rana-talpa chiamavano le sequenze di piccole ossa “via Lattea”.

Il cosmo è come il vestito da sera di una vecchia signora, e le distanze tra le stelle aumentano e diminuiscono a seconda dei movimenti e dei respiri di quella, galassie remote si ritrovano improvvisamente in contatto, collidono in catastrofi immani, mentre altre zone della galassia, quelle collocate lungo le linee invarianti del corpo della signora, possono essere certe che le distanze tra loro resteranno invariate e che non si incontreranno mai. Il vestito da sera della Truut.

Nella sala d’aspetto della baracca in cui vive la Truut, un corridoio a fiori, stretto e basso, giallino/ocra. Molte porte una vicina all’altra. Un uomo con la barba e l’aria trasandata e sbrigativa mostra a una donna la stanza dietro la prima porta a sinistra. Il bagno con doccia e vasca. I letti, “See what I mean?”

Sono tutte stanze per famiglie. Sarahs attraversa la porta che le è stata indicata. L’uomo chiude la porta e sgattaiola via, ed è allora che il corridoio si rivela un inganno prospettico di finte arcate, profondo non più di pochi centimetri; le porte disegnate con dei gessetti, e i contorni che già sbiadiscono.

Il deserto capovolto delle nuvole di Schwarzschwarz.

[continua il 22 aprile 2021]

Il puzzle grottesco di Pietro Altieri - Gustavo Paradiso

Il puzzle grottesco di Pietro Altieri - Gustavo Paradiso Presiden arsitek/ 19 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 19 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 44 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 44 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 51 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 51 - Angelo Angera Serenata per una costellazione invisibile

Serenata per una costellazione invisibile Le rondini di Saint-Jude

Le rondini di Saint-Jude Presiden arsitek/ 35

Presiden arsitek/ 35 Presiden arsitek/ 58

Presiden arsitek/ 58