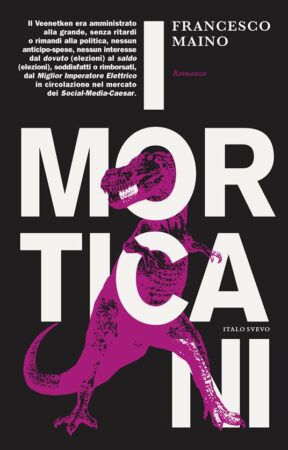

Dopo Cartongesso (2014), forse il più importante esordio narrativo di uno scrittore italiano negli ultimi trent’anni, Francesco Maino ha pubblicato un secondo romanzo, I morticani (2023).

Cominciamo dal titolo.

Dire a un veneziano “Va in cùeo” (“Vaffanculo”), o “Va in buèo” (“Buéo” significa budella), o “Va in mona de to mare” (“Va o, meglio, ritorna dal luogo da cui sei venuto”, essendo “la mona” l’organo sessuale femminile) è molto grave. Tuttavia, non c’è offesa maggiore che possiate rivolgergli, ricordando che i suoi morti sono dei cani. A Venezia esistono diverse varianti sul tema: “I tò morti”, “Va remengo ti ta morti”, “Chei becanassi de tuti i tò morti” (i parenti, oltre che morti, sarebbero stati in vita “bechi”, cioè cornuti), “Va in boca de tuti i tò morti” (frase di solito riservata a pochissimi interlocutori, particolarmente indesiderati. Sta a significare un rapporto sessuale che prevederebbe da parte del soggetto colpito da tale maledizione l’inserimento del pene nella bocca dell’intera dinastia dei suoi morti), “Va remengo ti e tò sènare” (invito ad andare in rovina insieme alla cenere dei defunti).Come ci dice la quarta di copertina del libro, l’offesa deriva, forse, da un’antica abitudine veneziana di raffigurare un cane su certe lapidi poste sulle tombe degli infedeli. Ricordare a un buon cristiano della laguna che i suoi antenati non sono altro che dei “cani” infedeli, è la più grande maledizione. Si capisce: qui non c’è in gioco solo la morte, ma anche la fede. Che cosa c’è di più prezioso della fede? Beh, i “schèi”, il denaro.

Esiste infatti una variante alla spiegazione di tale offesa. Un mio compare di vecchia data, frequentatore di calli e osterie veneziane, mi ha raccontato che agli inizi del XIV secolo, all’epoca delle prime ricerche anatomiche compiute a spese di cadaveri disseppelliti dai cimiteri, per ovviare allo spiacevole inconveniente di far finire un parente sul tavolaccio dei sezionatori, le famiglie più ricche pagavano dei guardiani allo scopo di sorvegliare la sepoltura. Chi non poteva permettersi un guardiano, legava nei pressi della tomba un cane affamato affinché azzannasse chiunque si avvicinasse. Da questo accostamento tra il “morto” e il “cane” sarebbe nata l’offesa “morticani”, ma, in questo caso, l’accento è posto sul fatto che gli antenati del malcapitato, oggetto dell’offesa, erano talmente privi di “schèi” da lasciare un cane a guardia delle loro tombe.

Sia come sia, i morti non si toccano. L’uomo è uomo, dicono, da quando ha cominciato a seppellire i suoi morti. Gli altri animali, in genere, lasciano che la natura faccia il suo corso. Se vuoi spogliare perciò di ogni dignità un vivo a Venezia, come credo in ogni altro luogo, maledici i suoi morti, i suoi avi, paragonali a degli animali, a dei “morticani”: a dei cani senza fede e senza “schèi”.

***

Veniamo alla trama, alla story.

La voce narrante è quella del cinquantenne Alfonso Della Marca, “avvocatino” e scrittore d’occasione (in realtà non ha scritto che un paio di lunghe “querele simboliste” di cinquecento pagine, tra l’altro archiviate per “morte del reo”) di Fava sul Dose, paese “del quale non vale la pena rammentare nulla”, situato nel “Veenetken”, Stato immaginario con capitale “Venessia”. Bene, a un certo punto, dopo svariate discussioni con “il conoscente” e chauffeur Ferrari, “un gigante del territorio, poco più alto d’un metro & sessanta sul livello del MO.S.E.”, in preda a una crisi maniacale – si sente scrittore ma non riesce ad esserlo –, da una stanza di un reparto psichiatrico racconta la sua storia al dottor Donadini e a tutti noi, “lettori-zero”.

La sua “storia”, la cui confessione dovrebbe liberarlo dalla malattia letteraria, è la rivisitazione comico-grottesca della più antica tragedia euripidea, l’Alcesti, messa in scena per la prima volta nel 438 a. C. Così Apollo si trasforma in Luca Apolloni, che di mestiere ripara persiane, Admeto e Alcesti diventano Adamo D’Elia e Marcella Toffoletto, entrambi magistrati, ed Eracle diventa Bassetti d’Eraclio Jr.

Bisogna dire che la versione riadattata della tragedia euripidea raccontata dal Della Marca (una ben strana tragedia quella di Euripide, dato che è la sola che possieda un lieto fine!) subisce un cambiamento essenziale: Alcesti-Marcella non si sacrifica più per amore del marito Admeto-Adamo. Al contrario, lo fa perché non ne può più del consorte. Marcella sceglie di morire perché, oltre che del marito, non ne può più di quella vita sub-umana o disumana, di quella vita da “morticani”, che conducono tutti i personaggi del romanzo, compresi i cosiddetti esseri divini (Giove-Giobatta, Apollo-Apolloni, le Parche-sorelle zitelle Raimonda), ridotti anch’essi a degradarsi e a pervertirsi per non scomparire del tutto dall’orizzonte dei “morticani”.

La “storia”, ovvero la versione riadattata di Alcesti, occupa tutta la seconda parte (Fuga) del libro, nettamente la più lunga, circa duecento pagine, preceduta da una prima parte (Preludio) in cui viene presentato il personaggio-narratore, e a cui seguono due parti molto brevi (Divertimento e Coda), dove, una volta uscito dall’ospedale psichiatrico, Alfonso Della Marca, apparentemente “uomo chiarificato” e affrancato dalla mania letteraria, tenta, con l’aiuto della famiglia e soprattutto della figlioletta Hannah, di ridare un senso alla sua vita. Nella scena finale, vero explicit di tutto il romanzo (compreso il titolo), si vede un tenero e giocoso Alfonso, novello padre, che, per far addormentare la figlia è sul punto di raccontarle una favola. Hannah, prima che il padre cominci, dice: “Prima di iniziare la storia di bambolina Alcesti, ti dico papà, che gli uomini sono finiti, ci sono solo gli animali, io e te ok?”. Mentre la “pupa” continua a parlare, il padre, con grande sdegno della piccola, si addormenta.

***

E ora, veniamo alla lingua, su cui, inutile negarlo, l’autore fa grande affidamento, tanto che il suo virtuosismo può far dimenticar al “lettore-zero” la story, che peraltro, come abbiamo detto, è nota da circa duemilacinquecento anni. A parziale giustificazione della furia prometeica con cui il libro è scritto, il “lettore-zero” non deve dimenticare che chi gli sta parlando, il Della Marca, ha subito un crollo nervoso, è confuso, in preda a una crisi maniaco-depressiva. Insomma: quella del Dalla Marca è la confessione di qualcuno che ha perso il senso della realtà e della misura e che “sbobina” senza requie “la sua psicotropa tragedia” o, meglio, il suo “racconto oscuro” al lettore-uno o, meglio, al suo primo ascoltatore, il dottor Donadini, lo psichiatra che lo ha preso in cura. Non ci si deve stupire perciò se molto spesso la story con relativi snodi sembra non procedere, a favore di continue e lunghe parentesi, descrizioni, accumulazioni, bisticci di parole, citazioni, neologismi. La voce narrante di Della Marca è, tra l’altro, costellata di rime, anafore, assonanze e allitterazioni. A volte sembra prosa in versi. Sembra musica (sarà per questo che i titoli delle quattro parti rinviano a quattro forme musicali?). Musica da cantare e recitare ad alta voce. Da eseguire a teatro. Una sorta di oratorio concertante – con tanto di note a piè di pagina (la cui estensione fa pensare a una sorta di controcanto, di contro-romanzo) – in cui dialogano e si combattono (concertatum e consertum) quattro livelli linguistici. C’è la lingua letteraria italiana (Dante, Boccaccio); la lingua arcaica, sacra, delle origini: Omero, l’epica, la tragedia, ma anche la satira (del resto, l’Alcesti euripidea, a causa del suo finale, è spesso stata definita un “dramma satiresco”); c’è la lingua di Ruzante, il dialetto veneto. Una lingua gestuale, animalesca, in grado di declassare e deformare nomi e cose, procurando, come è noto, un effetto di comicità irresistibile e allo stesso tempo di irresistibile “orrore comico”. Infine, c’è la lingua composta da forestierismi, soprattutto anglicismi, ma di anglicismi di seconda mano, buoni per tutti gli usi. Si può dire, riabilitando una nobile nozione, che Maino, a suo modo, si pone nel solco di una lunga tradizione letteraria italiana, quella del plurilinguismo. Una tradizione, come si sa, che è stato il cavallo di battaglia di un celebre critico del Belpaese e che, dopo Gadda, è precipitata nel dimenticatoio. Quale scrittore italiano, negli ultimi trent’anni, ha avuto il talento e la forza di riprenderla in mano? Quale scrittore ha considerato l’espressione del contenuto narrativo come un vero problema da risolvere? Chi si è azzardato a plasmarsi uno stile o, meglio, quella lingua impossibile che è ogni lingua letteraria? Praticamente nessuno. Nessuno, tranne Francesco Maino.

***

Ancora un paio di riflessioni.

Nel mondo dove, si fa per dire, vivono “i morticani”, cioè tutti i personaggi del romanzo, ciascuno segue “leggi proprie”, che in definitiva si riducono a due: culto del successo economico e della ricchezza (“i schèi”, “la palanca”) e rimozione, affrancata da ogni senso di colpa, del passato, inclusi naturalmente tutti quei veri morti la cui dignità e il cui sacrificio sono stati dimenticati. Per questa ragione il popolo dei “morticani” è un popolo senza padri, spaesato, oscenamente smarrito, “spolpato”, privo di identità, privo di parola: un popolo nei cui globuli rossi non gorgoglia più neppure una goccia di atavica pulsione a far sentire la propria voce nella Storia. La sua voce, infatti, non parla affatto quella “lingua antica, timida, modesta, povera, la lingua del dolore e del sacrificio” con cui lo scrittore vorrebbe parlare e scrivere, ma con cui non può più parlare né scrivere perché, per quanto se ne stia con le orecchie bene aperte, è oggi tanto inaudita quanto introvabile. Al suo posto, per non sentirsi ancora più solo, ha dovuto crearne una nuova, una lingua tutta sua, una lingua esagerata (tutti gli artisti esagerano!), satura e satirica, poetica e blasfema, una lingua che, come una pianta rampicante, tenta di coprire l’assoluta mancanza di umanità in cui sono murati “i morticani”.

Non è un caso se, alla fine della terza parte (Fuga), come avviene in Euripide, prende la parola un coro composto in questo caso non da uomini e donne bensì da “edifici infissi manifesti resti di boschi». Il management e il parricidio di ogni forma mitica e simbolica, annunciando un mondo liberato dall’abisso e dalla tragedia, assolutamente privo di mistero, hanno lasciato come suoi unici testimoni “edifici, infissi, manifesti resti di boschi”. Come conferma alla fine del libro la piccola Hannah, la quale, prima ancora che suo padre inizi a raccontarle la favola della “bambolina Alcesti”, gli sussurra: “gli uomini sono finiti, ci sono solo gli animali, io e te ok?”.

POST SCRIPTUM

Da diversi decenni studiosi e giornalisti, alla vana ricerca di qualcosa che li faccia esistere, parlano di “letteratura veneta”, di “letteratura del Triveneto”, di “letteratura del Nord-Est”… Del resto, da quanto tempo accademici di tutte le latitudini ci subissano di studi sulla “letteratura femminile”, sulla “letteratura omosessuale”, sulla “letteratura queer”, sulla “letteratura afroamericana”, etc. Mi ricordo quando negli anni Ottanta si parlava di “letteratura ebraica” o, negli anni Sessanta e Settanta, di “letteratura della dissidenza”. Come se bastasse essere ebreo per essere I. B. Singer, o fuggire da uno stato totalitario per scrivere L’insostenibile leggerezza dell’essere. Non riesco a sopportare la letteratura che si vuole minoritaria, di qualsiasi minoranza sia: politica, etnica, sessuale. La letteratura, come del resto la critica, è una e indivisibile.

Tutto questo per dire che il “Veenetken” di Maino è della stessa universale sostanza di quel regno esotico immerso nelle brume d’Europa chiamato “Zembla”. E sono sicuro che Maino sarebbe d’accordo con Nabokov quando affermava, con un sorriso sulle labbra, che il solo soggetto dei suoi libri era lo stile!

Verso l’al di là che ci costituisce - Massimo Rizzante

Verso l’al di là che ci costituisce - Massimo Rizzante Scartafacci e punzecchiature/ 2 - Fabrizio Cossalter

Scartafacci e punzecchiature/ 2 - Fabrizio Cossalter Il cannocchiale del tenente Dumont - Mauro Francesco Minervino

Il cannocchiale del tenente Dumont - Mauro Francesco Minervino Presiden arsitek/ 22 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 22 - Angelo Angera L’immaginazione e i suoi fantasmi

L’immaginazione e i suoi fantasmi Il debutto di una società post-umana

Il debutto di una società post-umana De bello Trubbiani

De bello Trubbiani Calvino americano

Calvino americano