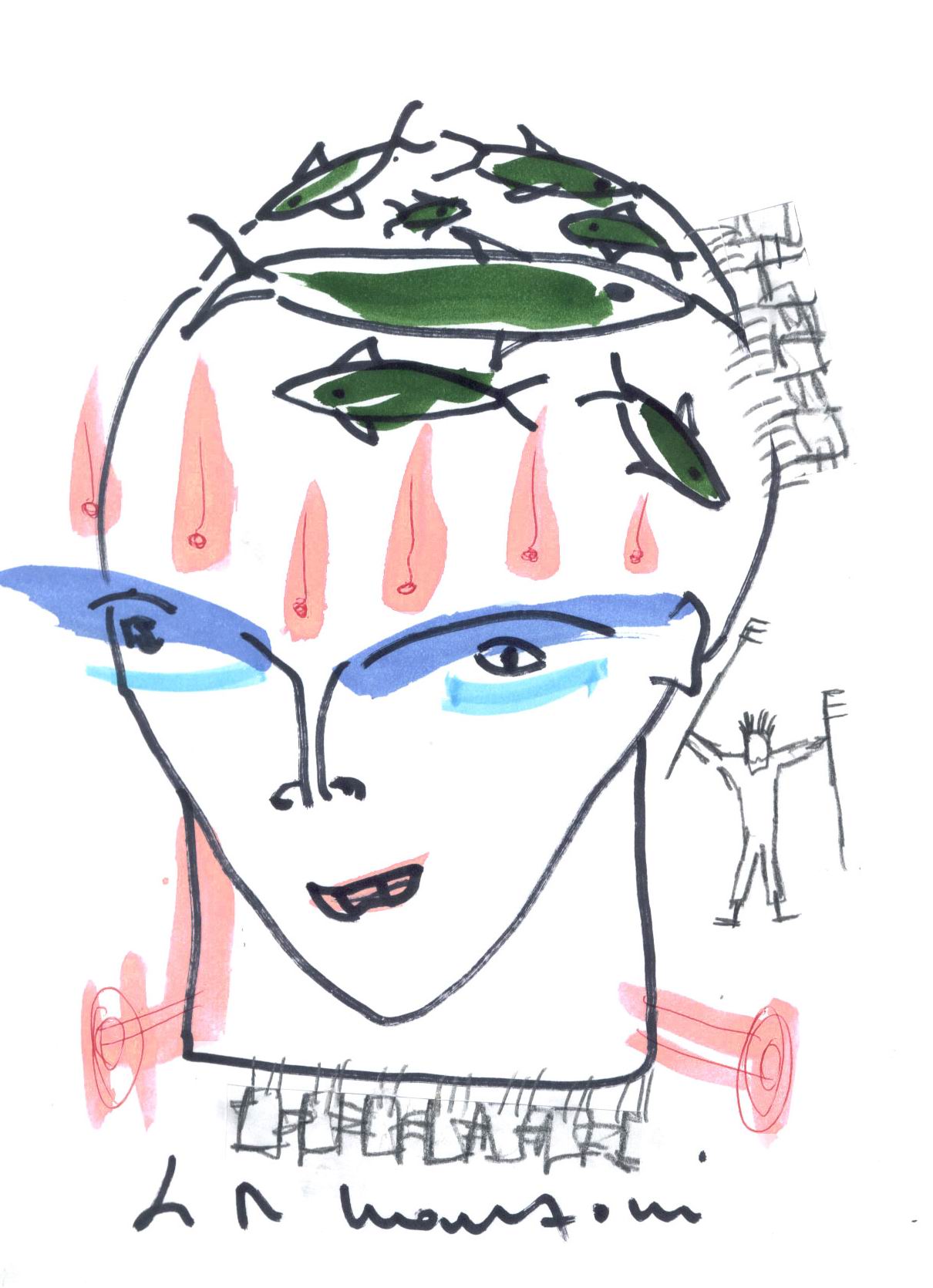

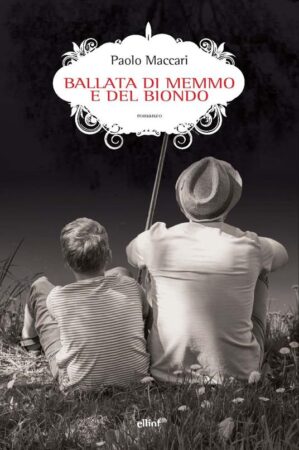

Ballata di Memmo e del Biondo (Elliot, 2025) è il titolo del primo romanzo di Paolo Maccari, poeta affermato che occasionalmente si è espresso anche in prosa. Alcuni racconti, infatti, ricorrono qua e là nelle sue raccolte: penso ad esempio al crudo Fratelli nell’auto-antologia I ferri corti (LietoColle, 2019), che anticipava il successivo e più recente libro di poesia, Quaderno delle presenze (Le Lettere, 2022). Se in quei racconti la prosa si mostrava incisiva nello sviluppo per brevi paragrafi, altrettanto e con più forza accade ora nel romanzo in cui Maccari racconta la storia di due uomini, Memmo, più anziano, e il Biondo, voce narrante di età matura che sale dal primo a Colle Val d’Elsa – anzi a Colle Alta – per raccoglierne e annotarne le ultime volontà. Il Biondo ripercorre le ripide strade di campagna che aveva lasciato da ragazzo e che sono rimaste per lui fra le più care; salendo per la costa ricorda le prime scoperte mentre il piacere dell’ascesa e l’asprezza del pendio annunciano i tratti principali del confronto di affetti con Memmo, figura di autorevolezza quasi statuaria, ora accudito da una badante.

Maccari racconta in tono colloquiale per capitoli formati da paragrafi di pochi capoversi, mostrando una concentrazione narrativa non comune, come se dell’onda del discorso isolasse la parte superiore, o i picchi delle frequenze. Ne riporto le prime righe:

Le confidenze di mio fratello…Nostra madre è andata in cucina a rigovernare e lui, mentre beve il caffè, mi racconta la tresca in corso con la ragazza che ha preso a lavorare. Ha diciannove anni, la ragazza, sei in più della figlia di mio fratello. È lui a dirmi la differenza di età tra sua figlia e la sua amante. Io rido perché quei sei anni lo gettano nella disperazione. Gli fanno molta più impressione dei venti e passa che corrono tra lui e la ragazza. Sempre più spesso, nelle ore morte, mio fratello chiude a chiave la porta del locale, appende la scritta Torno subito e si fa portare dalla ragazza nel retrobottega.

Sono abituato a queste sue confidenze non richieste. Il rimorso e l’appagamento con cui le tira fuori si mescolano in un impasto così familiare da provocarmi un’irritazione quasi rassicurante.

Mio fratello ha un bar a Poggibonsi e la licenza l’ha pagata la moglie, Piera. Nel retrobottega c’è un divano comodo e largo: quando presero il locale, i primi tempi, Piera andava qualche ora ad aiutare mio fratello e gli diceva di stendersi un po’, per riposare le gambe.

Ora dovrebbe licenziare la ragazza, mi dice mio fratello, ma non ci riesce. […]

Questo modo di procedere esigente non lascia mai il lettore a mani vuote perché in ciascun paragrafo non coglie solo l’aspetto emotivo della vicenda, ma anche una riflessione comprensiva e disillusa della voce narrante. Eliminando le transizioni fra una scena e l’altra, e limitando al massimo il riassunto, Maccari sottolinea l’aspetto epico della vicenda nella quale i gesti dei protagonisti, specie quelli di Memmo, si fanno solenni e quasi sospesi.

Seduto al tavolo nella penombra, cieco a causa del diabete, Memmo ripercorre in dettaglio gli avvenimenti principali della sua vita. Si succedono così i ricordi degli inizi stentati e della vetreria che decolla e arriva a contare venti dipendenti; poi la caccia, le vicende scolastiche fino al corso di laurea in Economia. L’avvicendamento nella piccola ditta del padre non comporta grandi scontri: Memmo riesce a imporre la sua competenza, l’azienda cresce, i dipendenti raddoppiano. Nella prima scena dedicata agli affetti lo vediamo quasi travolgere un’amica provocando il riso – e quasi il “gabbo” – del gruppo delle giovani, fra le quali si trova anche la sua futura moglie, che lo guardano divertite mentre si affretta a scusarsi.

Dei due figli Memmo non ama il maschio, laureato in Lettere che «credeva troppo a quello che aveva studiato, lo metteva davanti alla conoscenza del mestiere, alla comprensione delle persone», mentre stravede per la figlia «bella e insolente», che non ha frequentato l’università e si è scelta una strada autonoma e – si intuisce – piuttosto accidentata. La ricostruzione procede in dettaglio soprattutto nella storia dell’impresa commerciale, dove nell’economia del romanzo assume un rilievo non secondario la vicenda dolorosa della separazione da un amico finanziariamente infedele.

Il monologo del vecchio imprenditore, interrotto dalle rare osservazioni del Biondo, esprime la dignità che Memmo ha voluto imprimere alla sua vita, in cui le intuizioni e gli errori sono disposti, per così dire, in un disegno magniloquente che si conclude con sue ultime volontà: la divisione equa dei beni fra i familiari e il ricordo di alcune persone a cui è giusto essere riconoscenti. Le decisioni che hanno retto il suo lavoro dopo la morte precoce della moglie – con la figlia lontana e un figlio gregario – sostengono il racconto, ma non ne esauriscono la vicenda. Maccari chiarisce infatti che nelle sue svolte inattese l’esistenza chiede di recitare un ruolo ulteriore sia a chi ascolta il racconto, sia a chi lo narra: la forza muta direzione, le prospettive cambiano in fretta. Così la vecchiaia, tanto più se è monumentale, arriva inavvertitamente a porre sul capo del protagonista una maschera tragica. E qui il romanzo riserva numerose sorprese.

A conferma di una scrittura estremamente sorvegliata, quando alla memoria subentra la storia quotidiana la forza epica diminuisce, le immagini si fanno meno evocative, presentando però risultati concreti, incontrovertibili. È in questa parte che da racconto lungo il libro di Maccari si rivela pienamente un romanzo, quando cadono le illusioni e si afferma la realtà romanzesca.

Oltre agli accenni agli anni del boom che hanno permesso a Memmo e ai suoi coetanei di modificare le cose a loro piacimento, Maccari disegna con commossa efficacia anche le traiettorie della generazione dei figli di Memmo, che hanno cercato soluzioni alternative, più o meno riuscite. Il Biondo, che ammira sinceramente Memmo, sembra comprendere la grandezza dell’uomo di ingegno, ma la limita all’ambito dell’espressione, mentre nella vita quotidiana, molto più aspra e disillusa di quella del modello, ha deliberatamente evitato di seguirne le orme, in una sorta di diserzione esistenziale scelta per conservare la propria autonomia. Le norme morali, anche quelle di Memmo, possono al massimo aspirare a una kantiana garanzia formale: come il protagonista ricorda – in un brano riportato anche in quarta di copertina – non c’è nulla di peggio del pensare «che ci siano ricompense e castighi a seconda di come ti comporti». O almeno, non in questa vita. Tali questioni, che corrono a più riprese nel romanzo, risuonano in tutta la loro urgenza perché sono chiuse in una costruzione compiuta, o per meglio dire felicemente riuscita.

L’eccezione di Maertens - Walter Nardon

L’eccezione di Maertens - Walter Nardon Presiden arsitek/ 23 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 23 - Angelo Angera Anni di studio - Walter Nardon

Anni di studio - Walter Nardon Iside - Walter Nardon

Iside - Walter Nardon La nozione comune di letteratura

La nozione comune di letteratura La resistenza di una trama

La resistenza di una trama Sette canestri

Sette canestri Forse sognare. Su Angera e il progetto Infinite Jest – serie tv

Forse sognare. Su Angera e il progetto Infinite Jest – serie tv