Sotto quegli stessi cortili, o di certo per tutto lo spiazzo inferiore e poi oltre, forse anche sotto i tigli del cortile superiore, si distendevano i sotterranei del Pio Istituto di S. Satiro… e si distendono ancora oggi e poi oltre, forse anche oltre quell’altro oggi in cui Miloš e Sarahs e Adra e Hanso e Dio avevano corso e pianto da bambini nei due cortili, quello inferiore con il bosso e quello superiore dei tigli.

È comunque sangue quello che i bambini lasciano sull’asfalto dei cortili quando inciampano e si rompono il naso o anche solo si sbucciano un ginocchio. Sangue versato nel modo più innocente, usava predicare il direttore del pio Istituto, don Giorgio Giorgio, agli esterrefatti genitori in visita ad esempio per l’inizio delle vacanze di Natale.

Che sia quel sangue a rendere immortali i cortili dei bambini? chiedeva sornione don Giorgio Giorgio quando ancora era nel pieno delle forze, la chitarra appesa dietro la schiena come una faretra. Di tutta la città, direbbe oggi che la scuola è scomparsa, inghiottita come tutto il resto dai giganteschi depositi di memoria delle Psyche® cui in questa parte di mondo le persone usano spontaneamente consegnarsi, infestata dalle ancor più gigantesche botteghe in cui ogni pensabile prodotto è stato accuratamente catalogato e inscaffalato, di tutta la città non è rimasto che quel cortile, i tigli e il bosso cresciuti insieme a una variopinta vegetazione aliena che nessuno si è mai curato né di studiare né di esaminare.

Riconosceva in Erode il quarto re magio, e nello spaventoso racconto della strage degli innocenti un residuo in realtà eufemico di un arcaico rito sacrificale che prevedeva l’offerta di centinaia di infanti a un dio vivente per propiziarne la gloria e placarne la sete. Era stato appunto durante un sermone per le vacanze di Natale nel corso del quale aveva proposto agli esterrefatti fedeli questa interpretazione della figura erodiaca che don Giorgio Giorgio aveva cominciato ad attirare su di sé la sorveglianza della curia.

Ma più che il sangue, come un don Giorgio Giorgio palesemente in cerca di guai non perdeva occasione di insinuare, a salvare il cortile sarà stata la banale necessità di avere uno spiazzo per smistare l’andirivieni di veicoli per il trasporto e la consegna dei transfiniti prodotti –– sempre che questa possa essere chiamata salvezza.

Che ne è stato dei sotterranei naturalmente non è dato sapere, ma assai difficilmente se ne saranno fatti ulteriori magazzini o annessi di qualunque tipo alle gigantesche e in perpetua crescita botteghe, edifici costantemente sventrati e ridilatati per fare spazio a nuovi locali e nuovi prodotti, edifici-quartiere, edifici-città, edifici che aspirano a farsi mondo come i castelli incantati degli antichi poemi ma senza nessuna avventura, nessuna donzella o guerriero o mago o amore, solo una inesausta e inarrestabile soddisfazione di ogni desiderio possibile, quelli impossibili essendo ormai da tempo stati stralciati, ripeteva ormai quasi a pappagallo verso gli ultimi anni don Giorgio Giorgio a quei pochi che ancora lo stavano a sentire.

Non che altrove altri edifici come quello non avessero e non abbiano i loro sotterranei, ma già ai tempi dell’Istituto ci si era accorti che i locali, per un capriccio del caso o per chissà quale occulto disegno, erano stati infettati dalla “madrepora”.

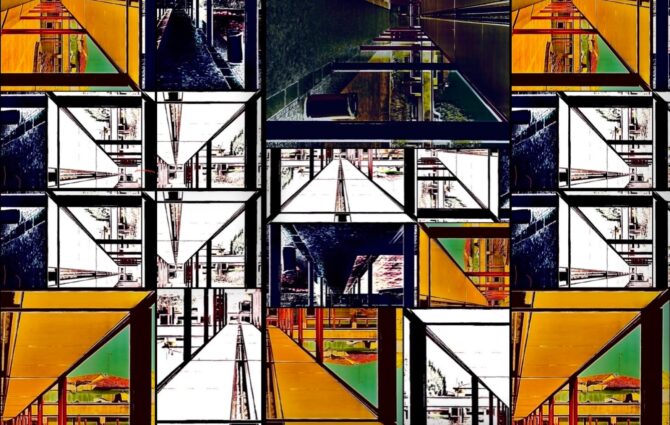

Viene chiamata “madrepora” una forma di parassita architettonico emesso, secondo i più recenti rilevamenti, dai quartieri di Schwarzschwarz in fase di formazione (amor di verità obbliga chi scrive a ricordare che a Schwarzschwarz una simmetrica accusa viene rivolta ai quartieri di Waltzwaltz). La “madrepora”, riconoscibile da un occhio esperto per una particolare tonalità di colore impressa alle pareti in cui attecchisce, torce gli spazi architettonici lungo morfologie pseudoricorsive paragonabili a quelle prodotte dai “labirinti”, con la fondamentale differenza di essere, quella della “madrepora” una torsione per così dire naturale e quindi in certa misura indifferente alla presenza umana, o perlomeno priva di scopi immediatamente letali come possono essere quelli dei costruttori dei “labirinti”: indifferente dunque, ma non per questo innocua. E in ogni caso mai davvero indifferente, dato che non attecchisce in luoghi naturali: la “madrepora” ha bisogno di mura costruite da esseri umani. Come che sia, è risaputo che non è una buona idea sistemare né merce né, dopo un certo periodo persone in locali infetti di “madrepora”: ed è per questo che doppie porte d’acciaio magnetizzato chiudono il passaggio per la scalinata che dai locali di quella che un tempo era la Segretaria dell’Istituto scendono a quelli che ancora oggi, almeno così è ragionevole supporre, sono i suoi sotterranei (si può dunque dire che l’infezione ha fatto sopravvivere una delle ali dell’antico edificio).

Nel periodo immediatamente successivo alla definitiva chiusura dell’Istituto erano state organizzate (tavolini e sedie pieghevoli di legno scuro, inservienti spuntati chissà da quale meandro didattico e che sembravano aver ricevuto la specifica istruzione di non guardarvi mai negli occhi) delle visite naturalmente non guidate ai sotterranei, col tocco un tantino cimiteriale di una candela che veniva consegnata a ciascun visitatore prima di farlo scendere i gradini di marmo che dai locali dell’ex Segreteria scendevano verso il corridoio e le ormai innumerabili sale. Catacombale, anzi, dato che una volta scesi nei sotterranei armati di quel povero lumino c’era il rischio piuttosto concreto di rimanere intrappolati in una delle emanazioni della “madrepora” ossia in una ramificazione febbrile di corridoi e infine cunicoli sempre più stretti e meno architettonici e, nei casi peggiori, pronti ad assorbirvi nelle loro pareti e infine come dire digerirvi, lumino e tutto.

Ma trattandosi di “madrepora” e non di un “labirinto”, i rischi erano da tutti considerati accettabili, e ci si limitava a invitare caldamente i visitatori a non avventurarsi troppo all’interno dei locali.

Dopo aver attecchito, la “madrepora” impiega diverse decine d’anni prima di diventare carnivora, e anche dopo quel momento per lungo tempo (si parla di un intervallo dell’ordine della cinquantina d’anni) i suoi “pasti” si limitano a piccoli insetti e roditori –– il che, per quanto ridicolo possa apparire, nell’Istituto aveva dato luogo a tutta una serie di racconti su una popolazione di gatti fantasma che si aggiravano negli archivi sbranando con denti invisibili i ratti che di quando in quando le piene del Ciliwung spingevano fino ai nostri quartieri. Complessivamente, quindi, uno spazio infestato dalla “madrepora” continua ad essere agibile e persino abitabile per almeno un secolo dal momento dell’infezione.

Nel breve periodo in cui lavorò all’Istituto svolgendovi l’umilissima funzione di copista, Giorgio Sommariva fu anche una delle pochissime persone ad avere la chiave per scendere agli archivi. Non che il possesso di quella chiave fosse particolarmente ambito, del resto: nessuno era granché attratto da quei corridoi infestati, se non forse alcuni degli studenti incuriositi dai racconti di fantasmi. Ma a loro era naturalmente vietato anche solo avvicinarsi alla doppia porta d’acciaio che si apriva sullo scalone di marmo che scendeva nella tenebra del primo corridoio.

Una delle altre persone ad avere la chiave era naturalmente, in quanto direttore dell’Istituto, don Giorgio Giorgio; e anche lui, specie dopo la scomunica a divinis, si eclissava spesso nei sotterranei, “Per meditare,” dicevano di solito le suore accecando il proprio sguardo come quello dei santi logori che fissavano meditabondi i bambini e i saltuari visitatori dalle nicchie nella mensa o nella palestra.

– Cosa vuol dire meditare?

– Meditare vuol dire pensare a Dio.

– Perché nei sotterranei?

– Dio è dove lo cerchi.

– Anch’io voglio meditare.

– I bambini non devono meditare.

– Perché?

– Muoiono.

– Ma quando penso a Dio?

– Quello non è vero pensare.

La verità è che gli archivi dell’Istituto erano per mutua e non si sa quanto ufficializzata convenzione diventati una sorta di recinto reclusivo, non importa quanto momentaneo, per quel personale che per un qualsiasi motivo si era reso indesiderato in superficie. Ne era prova il fatto che la discesa negli archivi, laddove ripetuta e prolungata, lasciava come uno stigma, minuto ma incancellabile, sulla persona. E che per il direttore stesso dell’Istituto si fosse reso necessario quel semiufficiale provvedimento era un chiaro segno dell’imminente sorte cui l’Istituto di lì a pochi anni sarebbe andato incontro. Don Giorgio Giorgio aveva avuto giusto l’accortezza di scendere sponte sua appena prima della scomunica, smussando e per così dire sfumando gli effetti disciplinari della cosa.

Già in quell’epoca la “madrepora”, benché ancora innocua per gli esseri umani, si era installata a sufficiente profondità nei muri portanti degli archivi perché ripercorrendo oggi quei giorni sia inevitabile supporre un qualche tipo di suo (della “madrepora”) coinvolgimento nell’incontro tra i due uomini nei sotterranei: nonché nella dilazione di quell’incontro.

Nei primi mesi, ambedue convinti di essere i soli a dover scendere nei sotterranei, don Giorgio Giorgio e Giorgio Sommariva avevano però indovinato, in volumi spostati, bicchieri di vino mezzi vuoti, mozziconi di sigarette, la presenza di un altro che discesa dopo discesa persisteva a rimanere invisibile. Che fosse la “madrepora” la responsabile di quelle alterazioni? Non era un’ipotesi da prendere alla leggera. Benché completamente inusuale e fino allora inaudito, un ipersviluppo dell’organismo (chiamiamolo così, a costo di far torcere sulla sedia e sospirare quei biologi che ci stessero leggendo) dallo stadio parassitario a quello paraspettrale non si poteva escludere con certezza: e in quel caso gli archivi andavano immediatamente sigillati, e impedito l’ingresso a chiunque, per indesiderato che fosse.

Ambedue, il direttore e il neocopista, affratellati da una mite pulsione di morte, tergiversarono.

Non si può certo escludere che questi ripetuti incontri mancati tra due persone che passavano sempre più parte del loro tempo nello stesso luogo fossero frutto di altrettante volte ripetute coincidenze, ma col senno di poi è, appunto, più che mai lecito supporre che la “madrepora”, certo non ancora entrata in fase antropofaga ma comunque già in grado di infettare gli spazi ovvero (questo nessuno l’ha mai capito bene) la percezione degli spazi architettonici, sia stata almeno in parte responsabile dei mille istanti in cui i don Giorgio Giorgio e Giorgio Sommariva, svoltando per un corridoio o scendendo delle scale a chiocciola proprio mentre l’altro apriva una porta o usciva da un montacarichi, si mancarono per un soffio.

Delle varie teorie che circolavano allora sulla “madrepora”, il direttore dell’Istituto e di conseguenza con lui più o meno convintamente il personale sotto di lui avevano sposato quella che negli anni successivi si sarebbe rivelata la più vicina alla realtà.

Benché i quartieri di Schwarzschwarz, questa in due parole la teoria seguita dal direttore, avessero senza dubbio iniziato a manifestarsi nella zona ben prima dell’invasione (ossia, ulteriormente inflazionando le qui già abusatissime virgolette, “invasione”) aliena (ah, e più in generale c’era persino chi, forse a ragion veduta, li considerava consustanziali – i rioni di Schwarzschwarz – all’emergere stesso dell’architettura in quanto attività della specie umana –– è la famigerata teoria, invero mai confortata da alcun ritrovamento, della architettura heidelbergensis, cui la specie Sapiens sarebbe perciò debitrice delle proprie cognizioni ingegneristiche e cui d’altronde, come ogni cosa non perfettamente padroneggiata ossia non partorita–– ma come si dice lasciamo stare o facciamo notte), non si può escludere che vi fosse una connessione tra essi quartieri per quanto antichissimi e la civiltà extraterrestre, se così vogliamo chiamarla, che si era installata al di sopra dello stadio di Waltzwaltz in tempi viceversa recentissimi.

Cerchiamo di fare un po’ d’ordine. La teoria in questione passava comunemente sotto il nome di Ipotesi Radiofonica, nomignolo coniato dai suoi detrattori e poi, secondo talvolta concede il galateo delle schermaglie teoriche, adottato di buon grado dagli stessi sostenitori. Orbene: così come una radio (in particolare, i fautori dell’IR prendevano ad esempio vari tipi di radio a galena, dalle prime rudimentalissime radio “a calza di nylon” fino ai più recenti e avanzati prototipi come il monumentale apparecchio Giabba-Sebastani conservato al Museo Radiofonico di Waltzwaltz) altro non è che una certa qual disposizione della materia finalizzata alla ricezione elettromagnetica, era possibile supporre che una tale disposizione della materia potesse anche manifestarsi per coincidenza naturale, ossia senza l’intervento di una causa finale. Così come il famoso centinaio di scimmie chiuse in una stanza con cento macchine da scrivere finirebbe prima o poi per comporre, senza beninteso comprenderle, le opere complete di Shakespeare, non potrebbe essere anche la materia morta in grado, per così dire, di far cadere i propri elementi in forma di radio a galena? Una radio a galena spontanea, insomma?

Allegavano, i sostenitori dell’IR, l’esempio delle piantagioni di tabacco, tra le cui foglie sdraiandosi in determinati periodi dell’anno è possibile, purché siano soddisfatti tutta una serie di parametri atmosferici e geochimici e chissà che imponderabile altro, è possibile avvertire il brusio radiofonico captato dagli isotopi radioattivi in sospensione nella clorofilla della pianta –– lontanissimi brusii di sinfonie, voci di incomprensibili notiziari che si scompaginano in un frinire di cicale al minimo trascorrere del vento tra le foglie; nonché, quantunque non strettamente inerenti il caso in oggetto, le celebri osservazioni del benemerito dott. Bouzigues nel Gabon.

Se tutti questi dati (tabacco e Gabon) sono pacifici e piani, da qui in poi l’IR prendeva una piega che per molti era scientifica- e quindi onnina- mente inaccettabile: se i campi di tabacco possono manifestare delle caratteristiche simili a quelle di una rarefattissima radio a galena, argomentavano gli IR-isti, è perché da qualche parte o anche da più parti è/sono stato/i emesso/i un/degli adeguato/i segnale/i in grado di attivare la ricettività della pianta… e–– eccolo il balzo felino del folle, se tutto va storto, o del genio, se invece verrà fuori che aveva ragione lui –– e se tale ricettività radiofonica fosse implicita in ogni essere, o addirittura in ogni ente? e se fosse possibile realizzare un segnale elettromagnetico tale da trasformare in radio l’oggetto designato ossia farne emergere la ricettività radiofonica potenziale, naturale, implicita? e cosa significa del resto ricevere un segnale se non reagire in un qualsiasi modo a un impulso? Queste e mille altre consimili domande venivano rivolte, propior propiorque, occhio pallato, metaforico ma tutt’altro che spuntato machete tra i denti, dai più accaniti sostenitori dell’IR a chiunque avesse la pazienza o il dovere professionale di ascoltarli. E una volta che gli prestavi tanto così d’orecchio non ti mollavano più.

Non si tratta (ormai tocca lasciare che sputino tutto il rospo o non è più finita) non si tratta di comunicare con qualcuno seduto ad un apparecchio, si tratta di far sì che qualcuno o al limite qualcosa diventi lo strumento ricevente: purché il segnale sia adeguato. Un po’ come la giusta nota di un soprano può mandare un cristallo in frantumi, si trattava insomma di emettere un segnale tale da trasformare un qualsiasi soggetto designato in una radio in grado di riceverlo. In questo modo una civiltà aliena in grado di emettere tale invero non meglio definita alchimia di frequenze bioelettroagnetiche o che so io, avrebbe avuto la possibilità di viaggiare alla velocità della luce attraverso le galassie fino a raggiungere, quasi siderale e notturno bisacuto di traverso la platea tutta, e i palchi, e i più appartati e di ragne penduli loggioni e piccionaie del cosmo, il cristallo di una qualche linfa terrestre, frantumandolo ossia fuor di metafora radiofonicamente riconfigurandolo secondo gli imperscrutabili scopi dell’aliena provvidenza.

Beh, beh: gli alieni erano comunque qui, c’era poco da girarci attorno: erano allo stadio: a combinare chissà che: a ronzare crabrici e fittissimi: i puzzoni, i luminescenti: ma che fossero stati già qui da tempo immemore in forma di impulso induttore di radiofonia, e a loro fosse da ascrivere l’incontrollabile, non mai spiegato e nello stesso tempo al suo attuarsi razionalissimo srotolarsi dei rioni di Waltzwaltz prima e di Schwarzschwarz poi (d’obbligo e di rito, presso il Pio Istituto di San Satiro, la precedenza a Waltzwaltz)? Che la “madrepora” insomma non fosse che un antichissimo risveglio di chissà quale perduto organismo, risveglio radiofonicamente innescato lungo le migliaia di anni luce che ci separavano, ora non più, dal loro mondo, magari prima ancora che noialtri Sapiens si emergesse, mutan-mutandoni, dalla palude ominide?

Boh…

– L’ingigantirsi artificiale dei nostri sensi (così dal pulpito don Giorgio Giorgio, quando ancora gli era permesso, benché già in odore di scomunica –– e ferma un po’: L’ingigantirsi artificiale dei nostri sensi: si intenda con ciò il progressivo abdicare alla propria carne di una fetta sempre più larga di utenti del software (etichetta peraltro di mero comodo, quella di software: come quasi ogni termine della bottega informatica del tempo) Psyche®, il quale software forniva ormai più che accogliente asilo alle affrante anime (o comunque le si voglia etichettare) degli utenti, una metensomatosi in nessun soma bensì in mera morta hyle e che per don Giorgio Giorgio era quanto di più vicino a quel che lui chiamava, secondo vaghezza pungente all’occasione, ora inferno terrestre, ora antieden, ora con mille altre altrettanto apocalittiche espressioni quale ad esempio quella qui in testa di glossa, ed una delle prime omelie poi accolte come prove a carico nel processo di scomunica aveva riguardato il famoso incidente di fusione tra due Psyche® che la prima versione della piattaforma aveva considerato identiche ossia risultato di un errore di programma, eliminando dunque in modo irreversibile una delle due e generando un contenzioso infinito tra le famiglie dei due soggetti coinvolti nell’incidente, uno dei due essendo necessariamente da considerare “morto” ––) e il parallelo stabilirsi di una grigia ed efficientissima paratelepatia tra noi e la bottega (la bottega: con insanabile idiosincrasia eretica, l’idea di bottega, che solo un proverbiale avvocato del diavolo potrebbe riattaccare al seno di Nostra Madre Chiesa per il tramite di Gv. 2, 12-25 e degli altri canonici ad loc., viene in realtà dall’À rebours, con ogni evidenza accolto da don Giorgio Giorgio come testo epicanonico: «…c’était le califat des comptoirs…»; quando don Giorgio Giorgio saliva sul pulpito te li ritrovavi ovunque peggio del prezzemolo, i bottegai e le loro maledette botteghe… né si resiste qui all’impulso di lardellare questa glossa con un ulteriore stralcio dalle sue prediche condamnées: «L’architettura,» tuonava, forse già ruminando tra sé le teorie radiomadrepoheidelbergensi di cui sopra, «l’architettura è lo specchio di una civiltà; è ciò che una civiltà lascia di sé; guardate i grandi edifici delle civiltà passate; guardate; ed ora guardate la nostra civiltà: cosa sono i nostri più grandi edifici, se non immensi magazzini dove la merce viene ininterrottamente smistata? a nient’altro sa arrivare la fantasia dei bottegai [e dàgli…] cui noi tutti ci siamo aggiogati; e quando alla fine dei tempi ci chiederanno cos’abbiamo costruito noi, cos’abbiamo lasciato dietro di noi, voltandoci verso la nostra Sodoma in fiamme non vedremo né piramidi, né templi, né castelli, né cattedrali: ma enormi informi magazzini, inabitabili e surriscaldati depositi di memorie artificiali, grattacieli in cui il bestiame viene implacabilmente impilato in attesa della propria morte; prima di mutarci per sempre in statue di sale, chiediamoci allora ancora una volta: cosa abbiamo costruito noi?» –– non vedeva, o non voleva vedere, lo scomunicando don Giorgio Giorgio, la grazia tersa dei cortili dei bambini, che nessuno ha costruito e che nessuno potrà perciò distruggere) sta lentamente trasformando il mondo in una città non più grande dell’antica Atene (qui a furia di parentesi abbiamo un po’ perso il filo, ma capita anche quando le omelie le si ascolta di persona: quandoque dormitant fideles…: e però così poi sognano…). Ovunque ci si volti, per quanto lontano si vada, ci si ritrova sempre racchiusi tra le solite quattro grigie identiche pareti, ed è ormai prossimo il momento della sparizione dell’altrove, dell’ignoto, che è uno dei luoghi in cui Dio trova rifugio. Quei vecchi film di atterraggi e invasioni aliene che oggi ci appaiono così ridicoli erano tutti nient’altro che un grido di disperazione di chi non può andarsene da qui. (qui: paroletta accompagnata da una solida manata sul corrimano del pulpito di legno, cinque dita grosse così, da coriaceo parroco di paese, giù contro il legno SBANG!… il cui riverbero don Giorgio Giorgio lasciava spegnere, con consumata arte scenica, tra le palpebre socchiuse dei santi affrescati e gli stucchi eiaculati da colonne e cornici, prima di riattaccare: ma magari era solo per lasciare il tempo di riappisolarsi ai fedeli che la manata avesse risvegliato dal torpore omiliaco). Nel passato, era l’uomo a viaggiare verso l’altro. Era Ulisse. Era Gulliver. Era Ishmael. Ora siamo invece noi i Ciclopi, noi i Lotofagi e i Lillipuziani; siamo noi la Balena e l’Azteco, in attesa che arrivi un Cortez o un Achab a sterminarci. Parola del Signore.

All’IR si usava anche rimproverare una certa qual prossimità con l’antica teoria della panspermia in ragione della quale, a rigore, ogni essere vivente su qualsiasi pianeta si trovi ad essersi evoluto è di fatto un alieno invasore, benché involontario. Nulla vietava, ad esempio, che ben prima dell’evolversi dell’essere umano un qualche asteropianetoide fosse precipitato nelle ipotetiche acque pantalattiche, e lì fosse rimasto germinando lungo miliardi d’anni una specie che solo successivamente all’estinzione umana sarebbe finalmente strisciata fuori dalle acque per prendere definitivo possesso del pianeta. Ed ogni evoluzione è alla fin fine un vicolo cieco.

Lungo una delle pareti dell’edifico principale che faceva da bordo settentrionale al cortile del bosso c’erano un paio di grate a pavimento che mettevano su un vano per l’aerazione di una delle prime stanze dei sotterranei dell’Istituto. Inginocchiandosi sulle grate e sbirciando attraverso le sbarre si potevano vedere le ribalte di vetro, e a volte una luce spegnersi dietro di loro. Quelle grate e quel dileguo di luce erano l’unica prova che l’aria che si respirava negli archivi dell’Istituto era almeno in parte la stessa che si respirava nei cortili.

– I sotterranei arrivano fin sotto il cortile?

– Erano già lì prima che la scuola venisse costruita.

– Da sotto sentono quando corriamo?

– Le radici delle piante bucano il soffitto dei sotterranei?

– Proviamo a scavare un buco e a scendere?

– Se salto così mi seniranno?

– E se viene un “drago”?

– No in città non arrivano mai.

– Chi te lo dice. E se arriva?

Anche il “drago” veniva da quasi tutti considerato un fenomeno di origine extraterrestre. Andava così: sulle prime lo avresti detto il fumo di una locomotiva piovuta fuori da un vecchio film western. Solo che la nuvola nera non si incurvava docile secondo la direzione: si incolonnava invece verso la curvatura apparente del cielo zigzagando serpentina con movimenti di anguilla che le conferivano contorni viventi e nello stesso tempo appunto inequivocabilmente alieni (ormai un po’ tutti ci si piccava di essere conoscitori in materia: e più degli altri quelli che vivevano nella adiacenze dello stadio), quasi un tornado ma non proprio un tornado, di colore nero, zigzagante nel cielo come a bilanciarsi sulle correnti ascensionali, come tentando disperatamente una direzione. Tentacolando nel cielo come un’infezione del terreno. Sì perché con tutto il suo zigzagare il “drago” restava sempre ancorato al terreno, non un punto fisso ma traccianto una linea ramarra che si incapricciava verso le direzioni più impreviste. A fissarlo a lungo – per quanto era possibile, prima che con un’ultima svolta dileguasse repentino da là dall’orizzonte – gli occhi catturati e deviati nel movimento ascensionale della polvere del turbine – quasi il suo scopo fosse quello di assorbire in sé ogni colore nero del mondo –– non sembrava infatti, il terreno che il “drago” si lasciava dietro, farsi come più grigio e trasparente, quasi infebbriciato in una riflessione parziale che ne rendesse visibili le viscere? Non sembrava, nella striscia serpentina per dove era passato il turbine, di scorgere per brevi attimi la vita del sottosuolo, i minimi accoccolamenti di talpe e lombrichi, un tremore di lepri, come corpi di pesci dissimulati dall’acqua torbida? Come se il cammino del turbine avesse disegnato un torrentello infernale senza acqua il cui unico effetto visibile fosse la trasparenza vitrea e liquida conferita al terreno ––– a fissarlo a lungo lo spiracolo, chiamiamolo così, per cui la sabbia veniva tirata o meglio il nero della terra ne veniva risucchiato, come attratto da una locale e ghiribizzosa malformazione gravitazionale – poiché anche le forze fisiche soffrono i loro tumori, anche lo spazio e il tempo patiscono la loro morte, e comprendere questo è vedere Dio – ci si accorgeva che lo sguardo, a dispetto delle svolte imprevedibili del “drago” – il nome gli era stato dato dove più spesso che altrove soleva apparire, quel tanto che basta per ricevere un nome purchessia – lo sguardo rimaneva inchiodato al punto in cui lo spiracolo gravitazionale liberava il nero dal terreno, e allora nasceva il dubbio che fosse tutto il resto, in effetti, a muoversi lungo deviazioni impazzite residuo della primordiale esplosione che aveva dato luogo a questo locale agglomerato stellare: nasceva il dubbio che lo spiracolo fosse il solo punto fermo del cosmo, e dal dubbio generavasi poi il pensiero che, il nostro sguardo con tanta facilità restando inchiodato a quel limine di una ventina di centimetri di diametro per la cui strozzatura percolava tutto il nero della terra per svaporare in un nuovo, invero sempre più solido tentacolo serpentino che si arrotolava e srotolava nell’azzurro come a volerne tentare la pelle, la cetacea e irraggiungibile pelle del cielo contro cui sognavamo di appoggiare i palmi da bambini, e di sentirne attraverso il pulsare di viscere immani – generavasi il pensiero che la facilità con cui l’occhio seguiva lo spiracolo che stava tarlando i bordi del pianeta alludesse ad una segreta affinità, forse persino di sangue, una parentela, ecco, con l’immensa spirale nefelomorfa che sembra voler imprigionare in una striscia notturna la volta celeste, una remota commistione tra la specie umana cui ci pregiamo di appartenere e il parassita alieno venuto ovvero giusta la teoria della consanguineità universale tornato per divorare la terra, il Verme Immobile – era allora che l’occhio abbandonandosi alla furia del “drago” iniziava anch’esso a tremare e ruotare sull’asse che traversava la pupilla, ruotare impazzito quasi trottola jugoslava fino a farsi anch’esso bocca, spiracolo assetato di (ovvero vomitante) tutto il nero dello spazio profondo o più semplicemente di un corridoio senza luce in fondo a dei gradini di marmo.

Sommariva marciva dolcemente, struggendo i suoi ultimi anni nei corridoi dell’Istituto in cui aveva forse sperato di trovare un ultimo rifugio ma che ineluttabilmente l’avrebbe infine, anch’esso, emarginato. Scendeva sempre più spesso nei sotterranei benché il lavoro di copista che gli era stato affidato non importasse in fondo a nessuno. Scendere le scale per andare a lavorare, come una preparazione all’aldilà. Scendeva ora anche attratto dal mistero di quella seconda presenza invisibile, la cui tensione e il cui respiro si approssimavano attraverso il tendaggio dei libri, in effetti sempre più numerosi, che i due si ritrovavano a condividere, antichi messali e trattati angelici, testi geopornografici, riviste di cucina tirolese e messicana, fotoromanzi a puntate nonché veri e propri romanzi, fascicoli di enciclopedie vandalizzate da generazioni di ragazzini.

Trovavano, l’uno e l’altro, i libri che avevano lasciato il giorno prima in una certa sala, aperti su una certa pagina, in altre sale, aperti su pagine diverse, annotati da una mano che non era la loro. Né l’uno né l’altro del resto osavano lasciare un messaggio su quegli stessi libri, un qualsiasi tipo di segnale a dimostrazione di aver per lo meno registrato la presenza di un secondo prigioniero nei sotterranei. L’avresti quasi detto un amore di bambini, silenziosissimo e terrorizzato, tremante di sussurri quasi radiofonici tra le pagine della Geologia della Transilvania e quelle del Quijote. E dopo che si furono finalmente incontrati, e che cominciarono a passare del tempo insieme, copiando e studiando negli archivi sotterranei dell’Istituto mentre sopra le loro teste i bambini correvano e si ferivano contro l’asfalto del cortile e disegnavano quello stesso asfalto con gessetti colorati, anche dopo essere diventati amici i due evitarono sempre non solo di parlarsi, ma anche di incontrarsi in superficie, come a rispettare la folle simmetria in cui si ritrova chi fa il balzo al di là dello specchio.

Non c’era stato nessun accordo, era semplicemente accaduto, con reciproca delizia: in superficie, al di fuori dei sotterranei, nessuno dei due esisteva né era mai esistito per l’altro: in superficie nemmeno si incrociavano mai. Una specie di miracolo. E, come è bene fare di tutti i miracoli e di tutti gli amori invisibili, anche nel sottosuolo non parlavano mai della cosa, nemmeno per scherzarci su. E tutti e due, ma Sommariva più del compagno, coltivavano la fantasticheria che la persona che ogni giorno incontravano nei sotterranei non fosse che un parto della fantasia, un amico immaginario con cui consolare i loro ultimi anni di vita.

Nel sottosuolo, lo scomunicato don Giorgio Giorgio tornava sul pulpito per l’infedele Sommariva.

– Così come nessuno avrebbe dovuto mai sapere quello che era accaduto tra Gesù e il diavolo nel deserto, allo stesso modo Sancho prova terrore – non stupore: terrore – leggendo nella prima parte del Quijote il resoconto delle solitudini sue e del suo padrone. Solo il fatto di essere immaginari, scoiattoli che corrono nella rotella del nostro cervello, salva Sancho e don Chisciotte dalla tentazione cui ogni cosa che è, e massimamente la Sorgente stessa dell’essere, è obbligata a cedere: la tentazione di far sapere a chicchessia quello che è stato fatto. L’uomo non nasce in prima istanza per essere testimone di quanto Dio è stato bravo, come una madre accorre a festeggiare la torre di sterco del suo pargolo? (qui Sommariva faceva partire un applauso, picchiando sul tavolo un immaginario bicchierino di whisky) L’uomo nasce in primo luogo come lettore, in secondo luogo come narratore e solo infine come personaggio. E Dio non volle anche lui, come prima dimora sulla terra, il grembo di una madre? (Masticava qualcosa di invisibile, don Giorgio Giorgio, scivolatogli di mano il filo della predica, perduto per un attimo anche lui come Dio nella visione del Grembo… Poi, dopo aver bussato un paio di volte con le nocche contro il tavolo ecco ripigliava) ––il Nemico non può che essere colui che si insinua nella tua esistenza con maggiore violenza di chiunque altro, e si accoccola in te come in un grembo. L’animale è caratterizzato dalla lotta: essa (ecco, ecco, ora riprendeva sicuro), essa è la tentazione cui nemmeno Gesù nel deserto è riuscito a resistere. Isolarsi da tutto, fare del mondo e di sé un deserto, perché il diavolo ne possa emergere e tentarti. E nel ricevere le tentazioni, tacere: questo avrebbe dovuto fare il Figlio dell’Uomo. Come il diavolo aveva preparato in giusta e crescente sequenza le tentazioni, facendo culminare tale sequenza con un sornione invito al suicidio, così non ho dubbi che da qualche parte riposino cinque o sei foglietti – di più non ne occorrono – in cui è tracciato il cerchio di parole in cui con tutte le tue forze stai cercando di rinchiudermi e di farmi rinsecchire, come un diagramma di flusso in grado di risucchiare ogni immaginazione e far trottare il demone come uno scoiattolo in una ruota. Cosa stavo dicendo. Ah sì, Sancho Panza. Il punto è: dato che Gesù e il diavolo erano soli nel deserto, chi dei due ha raccontato agli evangelisti quella conversazione? Se il diavolo, come prestarvi fede? Se Gesù, non fu già solo quel racconto un abbandonarsi alla tentazione, alla vanagloria? Fin dal giorno della caduta, il diavolo aveva imparato che nemmeno Dio sa resistere alla lotta, nonché al suo racconto. L’uomo alla fin fine è nato per raccontare ovvero glorificare Dio, o almeno io lo sono, o lo ero, e qualsiasi posto qualsiasi uomo prenda nel mondo, sarà necessariamente a gloria di Dio. Il racconto di Dio è al di sopra di Dio, e la lotta si farà eterna nel momento in cui verrà spostata all’interno della mente, proiettata in diagrammi il cui cerchio è in realtà, come un cerchio di gessetti disegnato per terra da un bambino, facilissimo da spezzare.

Con tali scomunicate e scombinate omelie don Giorgio Giorgio soleva intrattenere Sommariva, che da parte sua si limitava ad ascoltare in silenzio, di solito in piedi, dondolandosi sulle gambe stecche che spuntavano dai pantaloni corti, sorridendo a volte, i grossi denti ingialliti e sporchi della purea che si portava da casa e che biascicava ad ora di pranzo accanto alla porta del corridoio che portava ai gradini di marmo per cui i due la sera risalivano in superficie. Per lui ormai non esisteva altra consolazione al mondo che quella poltiglia dolciastra di cui si imbrattava quotidianamente le pareti dello stomaco.

– «Vnusquisque enim secundum suae sanctitatis atque sapientiae celsitudinem ab una aedemque forma quam omnia appetunt, uerbo dico formabitur. Ipsa namque de se ipsa loquitur in euangelio: “In domo patris mei, mansiones multae sunt”, se ipsam domum patris appellans» (il condannato Eriugena, stavolta) Il Verbo, ossia la forma che tutte le cose chiedono – omnia appetunt, come un appetito di anatre in uno stagno: ogni cosa desidera trasmutare, trasreificare nel verbo, nella casa dalle molte dimore – mansiones multae (riconosceva forse, lo scomunicato, nei sotterranei infettati dalla “madrepora” lo spettro della casa del Signore?), la casa in cui ciascun angelo, come nel teatro quale Proust bambino se l’era figurato (pultes Scotorum e madeleine inzuppata… Sommariva deliziato e immemore biascicava entrambe le poltiglie), potrà avere la perfetta visione, perfetta e cioè: quella che ciascuno si merita, perché la perfetta visione non potrà mai esserci… Ohibò, che sia questo ciò che ha fatto sì che insorgesse il Male, che il diavolo aprisse le proprie ali di cuoio? Una malinconia angelica… o forse persino divina: la tristezza di non poter vedere il proprio Padre per quello che è, la tristezza di non poter essere visti dai nostri figli per quello che siamo ––– la tristezza delle molte dimore… una tristezza che subito dopo si fece ribellione e fuga, perché alle creature stesse era intollerabile la vista del proprio Padre in eterno glorificato da creature fallate. È così. Gli angeli ribelli non vennero fatti cadere: fuggirono; né gli angeli rimasti fedeli erano lì per combatterli: ma per implorarli di tornare: e più che fedeli dovremmo chiamarli rassegnati. Rassegnati a cantare imperfettamente la Gloria. La pantomima della battaglia tra angeli e diavoli è ciò che l’uomo vide ossia vide con visione perfetta per lui… E chissà, di quel parapiglia fraterno, quel che vide Dio, se visione può darsi per chi di tutto e di ogni occhio è il creatore. Per Satana e la sua perfetta visione la fuga fu al contrario un atto di pietà filiale di fronte alla mesta giostrina della gloria, in cui per ciascuno il Premio è stringi stringi solo un premio di consolazione… O forse Satana fuggì perché a lui fu dato per un attimo di vedere, di farsi specchio perfetto, e così cercò vanamente un recesso quanto più possibile ctonio perché il Raggio non lo raggiungesse, passami l’isidorismo, vuoi? Ma già la Trinità imprimeva la sua infezione alla città dei dannati e al cranio di Satana. Anche l’Inferno vede Dio perfettamente, ossia altrettanto perfettamente che il primo dei Serafini, poiché lo vede il più perfettamente possibile per sé, e allora qual è la differenza fra i regni, fra la città celeste e quella dannata, fra Waltzwaltz e Schwarzschwarz, fra l’archivio sotterraneo e il cortile sopra di noi. Poiché ogni altro dove, e ogni altro quando, eccetto per un accecantissimo punto infinitesimale, è bandito per sempre dalla vera visione, e quel punto tornerà infine a rivedersi solo per distruggere tutto quel che è al di fuori di sé.

Sommariva dondolava giù per le scale che portavano al corridoio di accesso ai sotterranei come se stesse scendendo sottocoperta incurvato sotto il peso di uno zaino di tela chiuso da un complicato sistema a squartamento di lunghissime cerniere che una volta aperte riducevano lo zaino ad un lenzuolo informe da cui ogni volta rotolavano fuori quaderni, penne, magliette, calzini, barattoli di colla, bottigliette d’acqua, cibo in scatola scaduto, carte geografiche lacere, pagine strappate… e che altro resta alla fine della vita di ciascuno? Che cosa abbiamo costruito noi che un cortile di bambini non possa immediatamente cancellare? Quale mondo sarà mai stato il nostro, del quale un cortile di bambini non possa essere il cielo che lo sovrasta?

Nei locali che la corrosione della “madrepora” aveva prodotto in un sottosuolo le cui dimensioni ormai sfuggivano a un qualsiasi tipo di misurazione erano stati sistemati anche alcuni dei cofani di latta ritrovati nell’appartamento di un non meglio precisato architetto. Erano stati ammucchiati in un’unica stanza, forse una dozzina di oblunghi cofani di latta arrugginita. Ricordavano un pochino le casse che usavano i prestigiatori per segare le donne in due: su una delle facce più strette avevano tutti un buco che sembrava fatto apposta perché una persona da dentro la cassa ci infilasse la testa. In alcuni punti la ruggine aveva aperto dei piccoli buchi.

A detta della servitù che lavorava in casa dell’ignoto architetto, da sempre nella stanza non c’era stato che un unico cofano: tutti gli altri erano come comparsi dal nulla, surriscaldando con la loro apparizione l’intero locale. Terrorizzati, se ne erano voluti liberare il prima possibile, così raccontavano, e don Giorgio Giorgio, appassionato di polverose stramberie e irresistibilmente calamitato da tutte le ciarlatanerie del mondo, meglio ancora se troppo ingombranti per una wunderkammer piccoloborghese, se ne era accaparrati una dozzina per un prezzo circescamente alto. Li aveva portati nei sotterranei dell’Istituto un vecchio inserviente vestito di blu, nel quale senza poi troppa sorpresa Sommariva aveva riconosciuto tutto quel che restava di Giorgio Valmarana.

– Senti. Senti. Se ci appoggi l’orecchio sembra quasi di sentire…

– Come con le conchiglie?

– No, è più come–– però aspetta senti una cosa.

– Cosa.

– L’inserviente che me li ha consegnati e li ha portati qui.

– Sì. Lo conoscevo. Si chiama––

– Cioè perché adesso non lo conosci più?

– Sì. No. Non lo so.

– Non sai se lo conoscevi?

– No cioè sì ma ormai siamo vecchi. Ci conoscevamo, abbiamo––

– Prima di andare via mi ha chiesto dov’era il bagno.

– Sì?

– L’ho fatto salire di sopra, che qui sotto non so nemmeno io.

– Sì? Che è successo?

– È che–– ma lo conosci o no?

– Non lo so, sì. No. Non lo so. Ma cosa è successo.

– Dal corridoio ho visto che appena in cima alle scale invece che per dove gli avevo detto è sgusciato via a destra.

– Dentro la segreteria?

– Sì.

– Si è infilato di nascosto in segreteria?

– Sì.

– Ma era già stato qui?

– Non lo so.

– E poi?

– Sono salito su e ho guardato cosa stava facendo.

– Stava rubando?

– No, si era tirato giù le mutande e si stava fotocopiando il culo.

[continua l’11 settembre]

Got Rhythm? - Angelo Angera

Got Rhythm? - Angelo Angera Presiden arsitek/ 37 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 37 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 57 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 57 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 5 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 5 - Angelo Angera Ci mancano i meloni di mamma

Ci mancano i meloni di mamma Presiden arsitek/ 53

Presiden arsitek/ 53 Presiden arsitek/ 12

Presiden arsitek/ 12 Presiden arsitek/ 40

Presiden arsitek/ 40