Nell’informe trafila di reincarnazioni che affligge ogni singolo punto dell’universo, quell’impustolarsi pietrificato e tremulo della materia che all’apparire della vita, ovunque e qualunque essa sia, imprigionasi e disprigionasi in sequenze e in dimensioni che una bocca e uno stomaco qualsisiansi possano sbiriricicciolare e liquefare e merdificare ––– Poiché: «Vita non si dà senza bocca né stomaco, non si dà», fosse anche e lo stomaco nulla più che una bolla di sapone, e la bocca un’iridescente fragillima pellicula,

Nel fanghigliotto fiorribifiorire quale nella masticazione del tutto, nella masticificazione che aspira a tutto masticare si determina irreparabilmente, sublimando nel contempo la propria stessa impotenza, in quelle altre bocche che chiamansi comunalmente occhi o naso o cuore o qualsiasi altro impensabile senso di chissà quali altri mostriciattoli fantasyentitici, e come che sia triturando e annusando e palpando essa vita ogni cosa lumachevolmente, si sfa e decade (lei, la miserevole materia) di continuo in Tempo e infine (ma fine qui non si dà se non per gioco, e anzi un bel nulla non si dà se non per gioco) in Morte,

Nel perpetuo e, chi credesse potersene cavare un sugo, infelice anzi, e riarso spellarsi del Rettile, lo scalone del Pio Istituto di S. Satiro di Schwarzschwarz condusse, conduce ad avrebbe condotto a ben altri piani od assenze di piani, e/o vegetali ed/od astrali nonnulla, come dire galassie in fiamme e strida di ratti senza occhi, dite quello che vi pare, tutto fuorché dei piani superiori del Pio Istituto di S. Satiro di Schwarzschwarz potete dire ––– Poiché: «Se solo fossimo capaci di restare perfettamente immobili in un punto qualsiasi del cosmo, figlioli miei, vedremmo dipanarsi davanti a noi tutto, tutto, tutto, tutto, tutto…» be’, be’, tutto fuorché quei piani… Cioè, per fare un esempio, ecco un innominato architetto, padre (putativo, sì, va bene, che però è paternità amletica, delle più sublimi e luciferine) di un certo regista e cineasta pluriomicida (putativo… dite quello che volete, come promesso), ricercato (lui, il regista) dalle polizie di qua e di là dell’–– anzi degli oceani – eh, ecco l’ingarbugliarsi, il risibile accartocciamento e marciume del derma della Serpe in nuove miriadi di più minute serpi, e–– Dunque, uffa…

Saliva cioè la costruzione in ben più numerose e attorte spire che non fossero quelle dello scalone del Pio Istituto, e si imbozzolava in forma di grigia torre rettangolare quadrettata e torva, piano sopra piano sopra piano fino alla gru e alle impalcature e alle funi e catene e carrucole del cantiere infinito dell’architetto, ma erano ben quelli i gradini, e quelle medesima la ringhiera: i medesimi cioè dell’Istituto, solo che il Pio Istituto non aveva anche nei tempi di massimo splendore altro che un piano regolamentare più una serie di ulteriori locali che a seconda dell’accesso e della dislocazione venivano chiamati Soffitta, Solaio, Piccionaia… Niente a che vedere con i tredici piani (tredici al momento in cui abbiamo deciso di fermare lo sguardo, e verbalizzarne i conseguimenti) della torre perpetualmente in corso di costruzione dell’architetto, e programmaticamente forse (sussurrava taluno a talaltro) incompiuta?

Per flumen, tale il nome dell’opera (la torre, talvolta gremita di persone, talvolta deserta, era, nelle tuttora solo ipotizzate intenzioni del costruttore, momentaneamente inabitabile ma in qualsiasi momento visitabile) che la brava gente di Schwarzschwarz aveva subito ribattezzato Parafulmen dopo che un uragano (durante il quale si erano visti sparpagliarsi in cielo come marionette in attesa di essere calate sul palcoscenico sciami e stormi di animali e genti non privi (ad un occhio senza cuore come avrebbe potuto essere quello di un bambino) di una qual buffa grazia nel loro vano agitarsi e miaulare e stridere nel vuoto di un elemento non loro –– ma a dire la verità erano disperatamente sbatacchiati qua e là per l’aria anche cornacchie e gabbiani e cigni e pappagalli, una gazzarra di pianti quasi inudibile nel marasma generale ma terrificante nella sua delicatezza – il vento la modulava e diradava in cielo fino ad altitudini dove non erano più, tutte le creature catturate all’abisso capovolto del cielo, che un barbaglio di puntolini neri) aveva lasciato andare una scarica bianchissima e furente contro una delle gru laterali, lasciando lungo tutto il corso della facciata esterna una larga striscia nera di fiamme che l’architetto avrebbe dopo la tempesta deciso di mantenere a mo’ di tatuaggio e che nelle giornate grigie (cioè quasi tutte le giornate) di Schwarzschwarz appariva da lontano come l’unico segno dell’esistenza della torre, una specie di gigantesca e geometrica piuma annerita.

Ma ora qualcosa dei precedenti: Per flumen non era certo stata realizzata per caso. Per quanto disastrosa nei risultati commerciali e scenici, la farsa dei Fools in the Woods durante la quale più di quindici persone/personaggi (a seconda di come li si chiamava rimbalzavano da una parte o dall’altra le responsabilità legali della strage) avevano trovato la morte e quasi più del doppio risultavano tutt’ora disperse/i nei boschi tra Jakarta e Venezia, quella letale o forse solo sciagurata farsa era stata un punto seminale per successivi e monumentali lavori come Per flumen, o per altri più schivi come la saga dei Libri per il bagnetto.

Il sistematico e (contrariamente a quanto si potrebbe immaginare) niente affatto cervellotico intrallazzo tra pagina stampata, pellicola, videoinstallazione e videogaming, street e neon art, gioco di ruolo, performance, dipinto etc. (ossia, ma questa è ormai accademia, oltrepassata una certa massa critica d’interferenza qualunque cosa finiva per trovare il proprio spazio nell’opera, volenti o nolenti gli autori, e persino stante o meno l’opera stessa) nel quale i primi spettatori di Fools in the Wood erano rimasti irretiti con gli esiti che si è detto era stato poi dagli epigoni imbrigliato nei confini di un più limitato e pertanto innocuo spazio scenico, quale appunto poteva essere una torre di cemento in continua costruzione in uno dei quartieri periferici di Schwarzschwarz, o una virtualmente interminabile sequenza di libri che accompagnasse il lettore dalla culla fino agli ultimi spasimi dello spappolamento senile, cominciando con figurine di gomma pieghevoli da manipolare durante il bagnetto e ramificandosi poi in cartonati, riviste, giornalini, romanzi, volumi scompagnati di enciclopedie, vecchi e nuovi quotidiani più o meno immaginari, diari e lettere d’amore, di licenziamento, etc., fino a tornare ad un impiastro di segni nuovamente liberati dal fardello del senso e pronti a liquefarsi nella tenebra.

Di per sé, l’idea di Per flumen era ancora più semplice, tanto che i detrattori non vedevano nel gigantesco palazzo nulla più che un barocco ingrandimento di una comune casa di bambole –– come se la somiglianza con un giocattolo fosse sufficiente a spogliare del proprio valore una qualsiasi opera.

Un condominio disabitato ogni locale del quale avrebbe costituito un’opera e insieme il frammento di un’ulteriore opera ecco in due parole cos’era Per flumen. Uffici, stanze private, abitacoli di sottomarini, foreste pluviali, stazioni di treni fantasma, musei radiofonici e immancabilmente delle sale in cui dentro un plastico della città avremmo trovato la stessa torre in cui eravamo o una torre differente o nessuna torre (e lì c’era chi appena entrato in questi angoli autoricorsivi di cui pullulava il palazzo in costruzione girava i tacchi, annoiato a morte dal trucchetto dello specchio nello specchio e incapace di vedere che la sua noia a morte era il tema stesso della stanza –– così come non erano pochi i lettori dei Libri per il bagnetto urtati dai volumi, ed erano quelli della mezza età, in cui comparivano nella storia libri e raccolte di libri che in tutto e per tutto assomigliavano ai Libri per il bagnetto e parlavano di libri che a propria volta erano in tutto e per tutto anzi quasi in tutto e per tutto eccetera eccetera eccetera… seccati giravano i tacchi a quelle storie che come puntandosi un revolver alla tempia parlavano di storie che parlavano di storie che eccetera, lettori qui e spettatori là giravano i tacchi solo per ritrovarsi di nuovo loro stessi nelle loro stesse esistenze a parlare e parlare e parlare di nient’altro che storie e storie e storie che avevano visto che avevano letto che avevano giocato col gesto anche loro di chi si punta un revolver alla testa eccetera eccetera eccetera giravoltando i tacchi di qua e di là come le ballerine di plastica dentro gli scrigni giocattolo che nascondono un carillon e vrrr vrrr vrrr il caricatore del revolver prillava per un ultimo giro di roulette russa)… … … … … … … … … … … … …una rampa di scale dopo l’altra i visitatori si trovavano davanti a corridoi e spazi che nulla avevano a che fare con quelli che si erano lasciati dietro, e nulla trovando che dicesse loro a quale piano erano arrivati spesso finivano per perdersi nel palazzo, pernottare una, due, tre notti, e talvolta ritrovandosi pluffete! al di là della membrana trasparente che separava il pubblico dall’opera, eccoli allora farsi beatamente il bidet la mattina in una delle stanze di Per flumen, dimentichi e, momentaneamente almeno, salvi.

E la fama sinistra che circondava l’urbanistica autocosciente di Schwarzschwarz contribuiva non poco a pimentare di inquietudini varie e ulteriori la soglia della torre, dato che non era poi così campata per aria l’ipotesi che dietro una delle centinaia di porte di Per flumen si fosse instaurato un “labirinto” o una “stazione” FIAT o un livello di gioco di NITA™, che era come dire morte quasi certa: ma in quegli anni si era o, dato che non so voi da quale punto nel tempo ci state guardando, si sarebbe arrivati a quello speciale e squisito punto limite per cui non si riesce più a vedere alcuna differenza tra le gradinate e l’arena coi suoi leoni e i martiri e i gladiatori e tutto ormai ai nostri occhi è morte certa, pluffete!, ricordate no?

Perciò in quello che di fatto era ancora nient’altro che il cantiere e il work in progress di Per flumen i visitatori non mancavano mai, a dispetto dei numerosi cartelli che vietavano l’accesso ai non addetti ai lavori e che quasi tutti, in assenza di guardiani (nonché di bigliettai) giudicavano un giochino concettuale dell’architetto o chi per lui. Del resto perché altrimenti mantenere in funzione gli impianti idraulici, di riscaldamento, elettricità e psicoregistrazione di un palazzo ancora mezzo da costruire in cui ormai da anni non lavorava più nessun operaio?

Fingevano, e i visitatori e, col tempo, gli occupanti più o meno abusivi e/o putativi del palazzo, indifferenti ai rischi che poteva comportare l’esplorazione, nonché il soggiorno, in un’opera in corso di costruzione, di non essere al corrente delle traversie legali in cui l’architetto era invischiato per l’accusa di avvelenamento occulto ai danni della propria moglie? o forse ritenevano che l’intero processo, con la sua inverosimile durata (l’istruttoria risaliva ormai a più di vent’anni prima, e nel frattempo la moglie dell’architetto era morta, per cause che una delle diramazioni del processo stava tutt’ora cercando di determinare se naturali o venefiche), fosse parte dell’impalcatura di Per flumen, uno di quegli ormai triti e abusati addentellati esterni messi lì per uncinare i più tonni tra gli spettatori?

Era del resto innegabile che i due figli nati dal matrimonio dell’architetto e della donna prima che la faccenda delle polveri nascoste nel caffè salisse agli onori della cronaca e del tribunale, ambedue figli a vario titolo considerati malati di mente (il veleno dell’architetto, supposto che fosse stato – se mai lo era stato – crudelmente somministrato alla donna fin dai tempi del concepimento di ambedue i fratelli, era responsabile delle tare dei due? il processo implacabilmente e vegetalmente diramavasi, rambling rambling rambling…), abitavano in uno stanzino per le scope al piano terra del palazzo, in uno spazio talmente ristretto da essere costretti, così voleva la chiacchiera e la leggenda, a fare i turni per dormire, una notte l’uno e una notte l’altro, cosicché era sempre solo uno dei due che si poteva vedere mentre l’altro riposava nello stanzino per le scope, e si diceva anche che i due condividessero un paio di vestiti per il giorno e uno di pigiami per la notte, quello che dormiva indossava il pigiama e quello che stava sveglio indossava il vestito, mentre l’altro vestito e l’altro pigiama venivano lavati e lasciati ad asciugare, e naturalmente c’era anche chi sospettava che in realtà il figlio fosse uno solo e che fingesse di essere due persone usando parrucche, barbe finte e imbottiture per modificare il proprio aspetto, e con la stessa inevitabilità con cui si poté prevedere l’esistenza di elementi chimici previa mera osservazione della tavola periodica c’era anche chi, sulla base dei racconti delle “morti” (ci arriviamo subito) con cui i due fratelli perseguitavano non solo i visitatori del palazzo ma anche gli abitanti del quartiere in cui sorgeva Per flumen, c’era dicevamo anche chi sospettava che i fratelli fossero tre, e che ci fosse da qualche parte anche una sorella più giovane che i due pazzi tenevano segregata nello stanzino delle scope, e che alcuni tra i più fantasiosi visitatori o abitanti abusivi di Per flumen giuravano di aver sentito talvolta canticchiare l’aria della Regina della Notte dal Zauberflöte di Mozart, sorella che silenziosamente stava progettando una fuga dallo stanzino, quando non una vendetta, magari anche ad onorare la memoria della madre scomparsa.

C’era poi anche il cineasta omicida, certo, ma quello per oggi lasciamolo dove sta.

Le “morti”, eccoci, le “morti” erano storielle che si concludevano sempre con la morte dell’uno o dell’altro o di tutt’e due i fratelli, e venivano propinate dall’uno o dall’altro dei due fratelli a chiunque fosse capitato di incrociare il loro sguardo, e a morte espletata erano tutte suggellate dalla richiesta, da parte di uno o l’altro dei due fratelli, di soldi o sigarette.

Chi conosceva i due da lungo tempo ricordava che l’intensificarsi delle storie delle “morti” aveva accompagnato l’insorgere della malattia mentale dei due fratelli, che a detta di tutti quelli che li avevano frequentati fin da ragazzini erano inizialmente persone del tutto normali, e per un certo tempo le “morti” erano state l’unico segnale che qualcosa nel loro cervello stava scivolando sul binario che li avrebbe irreparabilmente portati nello stanzino delle scope al piano terra di Per flumen.

Uno dei due per esempio raccontava spesso, ogni volta con dettagli differenti, come fosse morto al culmine di una partita a scacchi, assassinato per mano del proprio avversario. E così lo chiamavano anche lo Scacchista, o più spocchiosamente Kasparov.

Le variazioni più importanti nella storia riguardavano la “morte” dello Scacchista: una volta l’avversario lo uccideva mettendoglisi sopra a cavalcioni mentre dormiva e strozzandolo con le proprie mani, un’altra volta gli sfondava la nuca colpendolo con una pietra o sbattendogliela contro il selciato tenendolo per il bavero, o ancora lo annegava tenendogli la testa a mollo in una fontana dove si era sporto per bere, o lo spingeva in un burrone sul ciglio del quale si erano sistemati per giocare le ultime mosse della partita, o lo pugnalava ripetutamente, prima alle mani, poi ai fianchi, con un tagliacarte, e in quel caso la morte arrivava incerta come un assopimento, c’era tutto un lunghissimo momento in cui sotto le fitte continue di queste minute pugnalate la vittima cominciava a chiedersi se fosse morta o no, se ci fossero ancora nel suo corpo forze per reagire oppure no, se il crescente disinteresse per il proprio sangue che si allargava sull’asfalto o sui tavolini del bar o sull’erba o dovunque in quella versione della storia stesse giocando la partita a scacchi con il proprio assassino fosse un segno che era ormai del tutto morto e che stava già osservando la scena con occhi di spettro; lo Scacchista veniva anche in varie maniere squartato, spesso a mani nude, dall’avversario che alla bisogna della storia si rivelava dotato di una forza erculea o di un particolare ingegno sadico che gli permetteva di sfruttare vari oggetti o leggi fisiche di torsione, leva e trazione per disarticolare e lacerare nei modi più efficienti e dolorosi il corpo del matto.

La partita a scacchi, poi, si svolgeva in luoghi ogni volta differenti nei quali alcuni avevano creduto di riconoscere dei parallelismi con alcune delle stanze di Per flumen, e per un certo periodo era anche invalsa tra i visitatori la moda di cercare pezzi di scacchi all’interno del palazzo, come le briciole di pane di Hänsel e Gretel, nella speranza di venire in qualche modo a capo, se non della vita del matto, dell’opera di suo padre; moda che era presto evaporata perché quasi tutti una volta trovato un pezzo se lo portavano via come trofeo, esattamente come gli uccelli avevano fatto e continuano tutt’ora a fare con le briciole di pane di Hänsel e Gretel, tanto il veleno delle fiabe infetta non visto (come le polveri nel caffè della moglie buonanima!) le vite di ciascuno. E così cercando di ricostruire la via per arrivare al cuore dei racconti dello Scacchista i visitatori l’avevano cancellata, ma del resto era assai dubbio che Per flumen si reggesse sulle farneticazioni di due fratelli chiusi nello stanzino delle scope. La partita del resto si svolgeva sempre in modo tale che ben presto lo Sacchista e il suo assassino si trovavano a varcare e ripluffete! i confini della scacchiera e a disseminare qua e là i pezzi a manciate, ovunque paresse loro di individuare la linea di una strategia, il taglio diagonale e risolutivo della regina, l’inchiocciolarsi silente di un arrocco.

Se non raccontava degli scacchi, capitava che lo Scacchista raccontasse anche le “morti” dell’altro fratello, come ad esempio la morte nello svolgimento delle sue (dell’altro fratello, che tutti chiamavano in effetti l’Altro) mansioni di addetto al ponticello mobile per l’attraversamento di uno dei canali minori di Venezia a seguito del crollo di un ponte di pietra.

Lo Scacchista guardava l’Altro portare sopra le spalle un ponticello di legno lungo due metri e costituito da una struttura orizzontale di assi e tubi di ferro. Dal bordo del canale lui e altre persone aspettavano che suo fratello sistemasse appoggiasse la passerella tra le due sponde in modo da permettergli di attraversarla.

Suo fratello si avvicinava dall’altra sponda tenendo sopra di sé il ponticello, lungo forse anche tre metri, non si capiva mai, comunque un catafalco tanto, e l’Altro lo teneva sopra di sé con le braccia tese e scendeva i gradini di pietra che sparivano nell’acqua torbida.

Suo fratello scendeva fino a toccare il fondo del canale come aveva fatto innumerevoli altre volte, ma il giorno della sua “morte” l’acqua era più alta o più mossa del solito, o forse un qualche movimento della corrente aveva smosso il fango del fondale, fatto sta che appena sceso in acqua suo fratello si ritrovava quasi del tutto sommerso, la sua fronte, gli occhi le sue braccia tese verso l’alto per reggere la passerella come uniche cose fuori dall’acqua.

Suo fratello iniziava ad avanzare verso l’altra sponda del canale facendo dei saltelli, evidentemente cercando csì di prendere fiato per quel breve secondo in cui la sua bocca arrivava fuori dall’acqua, ma saltellando in quel modo finiva per sommuovere ancora di più il fango, sprofondando irreparabilmente sotto il pelo dell’acqua, le sue mani e il ponte ormai l’unica cosa visibile. Lo Scacchista a quel punto si avvicinava alla riva, cercando di afferrare il ponticello e tirare a riva il fratello. Troppi secondi però erano ormai passati dopo l’ultima volta che suo l’Altro aveva potuto mettere la punta del naso fuori dall’acqua, che in breve si richiudeva per sempre sopra il fratello e il piccolo ponte.

***

In quello stesso stanzino in cui si erano sistemati i due fratelli avrebbe trovato, in altra epoca e altri frangenti, rifugio e nascondiglio Houdini, il gatto anzi come si seppe poi la gatta di don Giorgio Giorgio. Il nome dell’animale era legato alle circostanze in cui il sacerdote ne era venuto in possesso.

Era notte e don Giorgio Giorgio si trovava a Jakarta dove era stata scoperta un’antichissima biblioteca esoterica sufi. Il sito della biblioteca era a ridosso di un centro commerciale, e don Giorgio Giorgio era stato incaricato dal Ministero della Cultura di Schwarzschwarz di sorvegliare il procedere degli scavi. Gli appunti che prese quel giorno (in parte poi confluiti nei suoi interventi divulgativi presso l’Accademia di Arti Mnemoniche di Newton a Waltzwaltz) rappresentano uno spaccato di quelli che furono gli ultimi anni di don Giorgio Giorgio, anni di grandi frustrazioni e delusioni cui Houdini offrì magari non una fuga come il suo nome avrebbe potuto far sperare, ma certo una consolazione. E del resto ognuna delle fughe di Houdini non era in fondo un imbroglio? La gatta era stata meno ciarlatana.

«Gli scavi» questo è don Giorgio Giorgio coi suoi appunti «per l’ampliamento del centro commerciale Soni Toko Yu a Jakarta hanno portato alla luce un antico sistema di torri rituali saracene che con ogni probabilità costringerà anche gli studiosi più scettici a rivedere completamente le notizie sull’estensione dei domini arabi altomedievali. Per quanto ho potuto vedere durante il mio primo e invero sommario sopralluogo, la raffinatezza dell’edificio e la tipologia, decisamente rara se non forse unica, delle decorazioni fanno in ogni caso pensare più ad un’isolata enclave intellettuale che ad un effettivo instaurarsi di un vero e proprio dominio.

L’edificio principale si trovava sotto quello che a quanto mi dicono i direttori del centro commerciale sarà il settore detersivi per del supermercato in allestimento al piano terra. Si tratta di una torretta a pianta ottagonale con mura traforate nelle quali si notano estese inclusioni metalliche di estremo interesse.

Le inclusioni sono di due tipi: o hanno la forma di piccole lanterne, o rappresentano mani di ferro che indicano l’interno della costruzione oppure, se poste all’interno stesso della costruzione, ne sporgono in varie posizioni; osservate nell’insieme, queste inclusioni creano una sequenza di grate che somigliano a otto scacchiere verticali oblunghe e sovrapposte. Spero di avere il tempo di realizzare degli schizzi di queste scacchiere, dato che non mi è stato permesso fotografarle.

La ditta appaltatrice del centro Soni Toko Yu attraverso consueti e ormai istituzionalizzati canali di corruzione è già riuscita a sistemare dei tornelli girevoli per i clienti del supermercato che, così mi dice il direttore del reparto credendo forse di farmi piacere, vorranno visitare il sito una volta aperti i battenti; distributori di merendine e persino una vecchissima cabina per le fototessere (forse un ulteriore reperto archeologico per i visitatori?) sono già stati sistemati lungo le pareti del sito.

Io e il mio assistente [G. Sommariva, all’epoca ormai licenziato dal Pio Istituto ma ancora in rapporti passabilmente buoni con don Giorgio Giorgio e, con certo stridore con la qualifica di assistente, ormai ultrasettantenne] siamo riusciti a calarci nel sito sollevando una grata dietro il banco del pesce, alquanto più in là rispetto al punto dello scavo vero e proprio. Abbiamo così potuto verificare che le ulteriori torrette sopravvissute sono in tutto quattro (sarà forse impossibile determinare se ve ne fossero delle altre), tutte con le stesse caratteristiche di quella centrale.

La mia ipotesi è che si tratti di un’antica mnemolibreria sufi: il sistema di inclusioni di tre delle quattro torri (sistema che ritengo fosse mobile, a somiglianza di quelli conservati nella Cattedrale Rossa a ovest di Palermo; le fitte traforature che bucherellano le pareti di ciascuna torre servivano ai monaci mussulmani per tenere d’occhio contemporaneamente l’interno di tutte e tre le altre torri) poteva sollecitare nell’iniziato combinazioni pressoché infinite di schemi mnemonici che, riconfigurati secondo matrici combinatorie di non sempre agevole ricostruzione, davano infine luogo per manifestazione sincronica alle opere che il monaco poi comunicava oralmente al fedele decifrando le posizioni delle inclusioni man mano che queste scorrevano nelle quattro direzioni lungo scanalature oggi ossidate ma evidentissime. La visione della configurazione generava istantaneamente nella perfettamente addestrata psiche del monaco la conoscenza dettagliata di un’opera la cui lettura secondo i metodi tradizionali avrebbe richiesto mesi di tempo.

Rinkler e Rinkler hanno calcolato che con questo sistema un pannello con 110 inclusioni potesse contenere fino a 4000 volumi, il che renderebbe, avessimo le matrici e le istruzioni su come utilizzarle, la biblioteca saracena del centro commerciale Soni Toko Yu una delle più fornite di tutto il Medioevo, altro che macchine per le fototessere, ma vallo a spiegare alle amministrazioni locali che non si tratta di semplici pareti decorate bensì di scaffali e scaffali di libri inestimabili la cui assimilazione dura un istante e la cui recitazione si può dipanare per interi decenni, la trascrizione per chilometri di papiro [non è dato sapere quanto qui don Giorgio Giorgio stia iperbolizzando].

Opere ancora più complesse o esoteriche, come distici filosofici o equazioni algebriche, venivano estratte da un monaco sufi la cui formazione era fin dalla nascita specificamente dedicata a quelle certe opere, monaco che girando su se stesso in punti segreti alla base delle quattro torri vedeva scorrere davanti a sé attraverso la rotazione delle scanalature un apparente moto retrogrado delle mani di metallo o delle pietre preziose incastonate nelle pareti che agli occhi in rotazione del monaco finivano per fondersi in un’unica figura in movimento, una sorta di protocinema attraverso la scultura. Provare per credere. [Mah…]

L’idiota mandato dal Municipio di Jakarta sostiene trattarsi di una banale sauna. Non avendo io le matrici ma soprattutto trovandomi al di sotto di lui per rango istituzionale, mi tocca inghiottire queste scemenze senza fiatare, e i problemi al ginocchio non mi permettono di eseguire le giravolte sufiche necessarie per sbugiardarlo una volta per tutte.

Una sauna. Le scanalature avrebbero allora solo lo scopo di facilitare il defluire dei liquidi di condensa o dei balsami, o dei sudori dei pascià e delle loro puttane? Gli altri miei accompagnatori, gente che abbiamo incontrato per caso in stazione (non ricordo chi sia stato di noi a proporre a questi balordi di accompagnarci quaggiù) hanno staccato dal pavimento una pietra con un coltellino, e già ne stavano scalzando un’altra quando li ho fermati. Cristo santo. Il mio collega del Municipio allarga le braccia e sorride, come fosse una banale ragazzata, ma come si fa a non capire che basta spostare un solo pezzo delle scacchiere che decorano le torri perché interi scaffali della biblioteca invisibile spariscano per sempre?

Per dissuadere quei vagabondi ubriaconi ho provato a dire loro che sicuramente c’è un sistema di telecamere. Il buco lasciato dal coltellino è abbastanza evidente, si capisce che qualcosa è stato tolto anche senza aver presente l’aspetto delle antiche biblioteche (o saune… non ci posso pensare) saracene. Nessuno mi ha prestato la minima attenzione, e del resto il posto non ha certo l’aria supersorvegliata che meriterebbe di avere, e che probabilmente non avrà mai. L’indifferenza del tizio del Municipio è, nonché scandalosa, comunque sospetta. Per quanto zotico, è strano che non abbia battuto ciglio di fronte a questo furto di un bene culturale. Comincio a sospettare che la biblioteca originale sia già stata rimossa prima che io e il mio assistente arrivassimo, e che ora decori magari la zona wellness di un qualche esclusivo centro estetico. A questo punto, chissà che la pietra portata via da quei vagabondi non fosse che una patacca».

Dopo aver accompagnato Sommariva allo scompartimento di terza classe che lo avrebbe riportato a casa (don Giorgio Giorgio non sapeva, o forse fingeva di non sapere, che Sommariva si era ormai ridotto a vivere sui treni, viaggiando su tratte poco sorvegliate o approfittando del gelido conforto di rimborsi spesa come quello che gli aveva permesso quella sera di rivedere Jakarta e il sacerdote?), don Giorgio Giorgio era arrivato, con umore tra l’esaltato e il furente, alla sua macchina, sul cui tetto aveva trovato accoccolata un’ombra nera per nulla intimorita dall’avvicinarsi dell’uomo.

Don Giorgio Giorgio aveva inizialmente temuto non si trattasse di una scimmia-tarantola, e fu con un certo sollievo che vide balenare i due piccoli occhi metallici di un gatto. L’animale scivolò senza alcun timore verso l’uomo che lo guardava, e quando don Giorgio Giorgio aprì la porta della macchina per sistemare la sua cartelletta il gatto continuò semplicemente a scivolare lungo la portiera e con una placida acrobazia che alla luce elettrica dei lampioni parve lentissima si ritrovò dentro l’abitacolo, sul sedile posteriore. Miao. Don Giorgio Giorgio passò le mani sotto le zampe anteriori del gatto e lo sollevò un po’ malamente, ma l’animale si limitò a appoggiare gli artigli mezzo chiusi sui suoi polsi, miagolando ancora quando venne messo a terra e dileguandosi poi sotto l’automobile.

Dopo aver acceso il motore, don Giorgio Giorgio scese dalla macchina e si mise carponi per controllare che il gatto non vi fosse rimasto sotto. Durante gli anni del seminario gli era capitato di ammazzare il gatto di una famiglia che viveva accanto allo studentato. L’animale si era intrufolato tra la ruota e la sospensione, e forse si era assopito. Don Giorgio Giorgio si era accorto di averlo ucciso solo dopo essere tornato a casa la sera. L’animale era riverso sull’asfalto e quasi non c’era sangue intorno a lui se non per l’arcata oculare sinistra, che era stata sbriciolata dal peso della ruota in movimento.

Il bulbo oculare, intatto, pendeva accanto alle minuscole fauci mezzo spalancate, e c’era un che di esilarante in quel globo bianco e quel gambo che ancora teneva l’occhio attaccato a ciò che restava della testa del gatto. Le zampe e il resto della pelliccia apparivano illesi e come sul punto di muoversi. Non essendo stato ordinato, don Giorgio Giorgio ancora mancava della confidenza con la morte, e con il suo odore delicato e paralizzante. Ne godette, di quel profumo, per quanto ciò possa parere disgustoso, proteso a riti futuri.

Il giorno dopo sul portone di ingresso aveva trovato un biglietto in cui i padroni del gatto si lamentavano del fatto che l’animale era stato trovato in quelle condizioni dalla loro figlia di sette anni. Don Giorgio Giorgio non aveva pensato a raccoglierlo.

Appoggiato gattoni sull’asfalto, il sacerdote cercò di capire se il gatto si fosse arrampicato lungo le ruote, e quando infine non avendolo visto da nessuna parte sotto la macchina salì alla guida e si avviò, lo fece lentissimamente, per dare al caso tempo all’animale di fuggire; guidando lungo il vialetto tra il cortile e la strada aguzzava le orecchie al menomo rumore o sinistro scricchiolio osseo.

Due ore più tardi era arrivato a Briwen. Sceso dalla macchina, aveva sentito un rantolo uscire dalla parte posteriore della carrozzeria. Sentiva il proprio sangue tremare a pensare a quel che poteva essere capitato al gatto, a come poteva essere rimasto inviluppato nel gioco infernale dell’automobile. Passando una mano sotto la carrozzeria e chiamando debolmente il gatto “Dove sei, dove sei,” ad un certo punto aveva sentito il tepore nero di una zampina che sbucava dal paraurti. Il gatto aveva trovato uno spazio in cui accoccolarsi, ma ora non riusciva più ad uscire per il pertugio da cui era passato. “Come hai fatto a finire lì,” già diceva Giorgio Giorgio, già catturato nel terrore verde degli occhi dell’animale che balenavano lungo la fessura tra il paraurti e la carrozzeria. Infine il sacerdote trovò un punto di interruzione nella curva del paraurti, e toltone una specie di tassello grigio ne vide sgusciare il gatto, anchilosato e come ubriaco dopo quelle due ore incistato nella macchina in corsa attraverso la giungla indonesiana, e immediatamente lo battezzò, con l’infallibile chiaroveggenza di chi l’animale ha scelto come padrone. Houdini.

Alla consueta figura che la mattina e la sera traversava i cortili e i corridoi del Pio Istituto di S. Satiro si era perciò da allora aggiunta una piccola gobba nera, dato che Houdini amava accoccolarsi sulle spalle di don Giorgio Giorgio, occhieggiando al di sopra degli sparuti capelli grigi del suo padrone e dandogli così un’aria tra lo stregone e il pirata che deliziava tutti noi bambini. Durante le sessioni di lavoro negli archivi, Houdini veniva tenuto nello stanzino delle scope, dove trascorreva di buon grado le ore che don Giorgio Giorgio dedicava al lavoro nei sotterranei.

***

Quanto a NITA™, di seguito il resoconto di uno degli ex-visitatori di Per flumen, oggi residente permanente presso l’interno 22 al decimo piano:

«Fuggiamo da qualcosa, e in qualche modo lasciamo o ritroviamo su strade irlandesi in fiamme una bambina abbandonata. — L’installazione al non piano è un vecchio televisore a tubo catodico sistemato su un carrello. Dentro lo schermo una signora giapponese vestita di bianco, sulla cinquantina, un po’ grassoccia, i capelli neri tagliati alla Cleopatra, mi vede, mi vede da dentro lo schermo e mi chiede — i sottotitoli scorrono in sovraimpressione in inglese e si colorano di azzurro mentre lei parla, come in un karaoke — se voglio sentire una barzelletta. Rispondo di sì e lei comincia a raccontare.

Ad un certo punto mi rendo conto che non sta parlando in giapponese ma in francese. Anche i sottotitoli adesso sono in francese, e la donna parla così speditamente che le scritte azzurre e gialle quasi coprono la sua immagine per poter stare al passo. La chiamo per interromperla e lei da dentro lo schermo mi sente e si ferma. Metto in piedi quattro parole del mio miserabile francese, Je ne comprend pas très bien le français, il faudra donc parler mot à mot, c’est possible ? La donna risponde Bien sur e riprende a parlare a raffica trasportandomi con la sua nenia dentro la barzelletta, che prima compare sullo schermo – se non è un’allucinazione indotta dalla strega giapponese – e poi letteralmente mi inghiotte.

La barzelletta riguarda un sacrificio umano eseguito da una popolazione di orchi, ed io, ormai inghiottito nella scena e forse osservato nello schermo da altri visitatori entrati nel frattempo nella stanza, io sono l’orco maestro di cerimonia che dovrà guidare il corteo lungo il dotto fognario fino alla luce dell’arena per l’uccisione. Mi danno una grossa mazza da parata in bambù. La devo tenere verticale e vedo che la sezione finale è piena d’acqua di fogna. Dalla mazza orchesca escono radi e solenni palpiti ronzanti. Ah, il lercio ma fine e rarissimo artigianato degli orchi: una delle cellette centrali del bambù custodisce una fiamma che per il poco ossigeno si accende e spegne a sbuffi, comunicando un moto nell’aria morta interna alla canna che risalendo fa tremare l’acqua che si trova in cima, e l’acqua col proprio tremore fa infine ronzare l’aria morta e con lei l’intera mazza da cerimonia. Un’ingegnosa connessione tra i quattro elementi, non c’è che dire.

L’effetto può essere intensificato picchiando la base della mazza contro il terreno, anche se il movimento richiede una certa arte perché il fuoco interno, cuore delicatissimo del congegno musicale, potrebbe facilmente spegnersi prima del tempo – tempo che è ovviamente quello necessario per raggiungere lo sbocco del dotto fognario – per quelle scosse.

Succede qualcosa: l’orco e la vittima dietro di me si fanno sempre più lontani, come ci fosse un nastro trasportatore in moto sotto la fanghiglia, e infine scompaiono sotto il pelo dell’acqua. Forse non erano che proiezioni, o forse dovrei già cominciare a ridere perché sta arrivando il finale della barzelletta.

Decido di continuare lo stesso il rito e di seguire un “orco” (ma è sempre più evidente che siamo solo uomini in costume, del resto che vuoi pretendere da un televisore a tubo catodico) lungo il canale, e forse per un attimo sbuchiamo piccolissimi tra le pozzanghere di una città, e automobili gigantesche ci inzaccherano fino a farci quasi annegare, e dalle risate della videoartista giapponese mi pare di capire che quello, per chissà quale perduta forma di umorismo orientale, è il finale della barzelletta. Come è tipico delle barzellette giapponesi, il climax comico non è il vero e proprio finale della barzelletta, la quale si spegne lentamente intrattenendosi ancora un po’ a narrare le sorti dei propri protagonisti dopo quello che per chiunque altro sulla Terra sarebbe il finale.

Perciò eccoci di nuovo nelle fogne: stiamo raggiungendo la città degli “orchi”. Uno dei miei compagni muore annegato, non so come, forse per il morso di un animale acquatico. Il suo corpo galleggia a faccia in giù nel fango di un dotto laterale. Con una liana d’edera e l’aiuto di un altro “orco” – un ballerino acrobata che fa chiaramente parte dell’equipe del museo – supero l’ultimo ponte. “Grazie,” dico, e le immagini della videoinstallazione cominciano ad asciugare sui corpi delle persone e le pareti della città degli “orchi” si liquefanno nella carta da parati della stanza, e ora siamo di nuovo nel biancore del museo. Alcune persone restano sdraiate per terra, ancora sotto l’effetto dell’opera».

***

E infine una pagina da uno dei Libri per il bagnetto, sezione adolescenza, dalla copia diletta dell’alunna Sarahs S–––––, strappata per dispetto da Houdini e portata dentin dentini nello stanzino delle scope, e lì rimasta per tutto il tempo a venire:

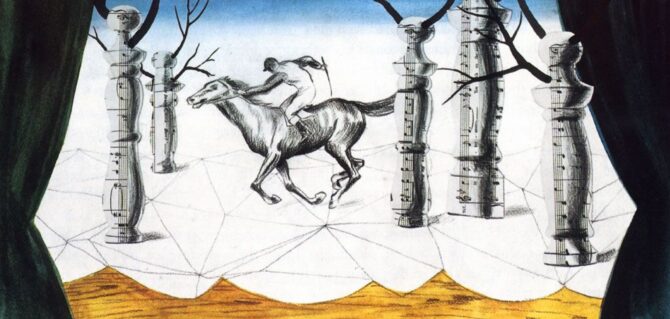

«Un filo di lava si dipanava dal camino centrale del vulcano di Noirnoir. Il cielo intorno all’orlo del vulcano appariva quasi del colore del mare, le stelle e la tenebra come ferite dalla pietra in fiamme. Il vulcano di Noirnoir non aveva nome, ma gli abitanti dei villaggi alle sue pendici gli avevano dato nel corso del tempo nomi diversi, nessuno dei quali ancora oggi aveva prevalso sugli altri. Dal davanzale della finestra della sua camera la bambina guardava la cima del vulcano, e la distanza e la luce e l’infanzia quasi trasformavano in sogno l’immagine, ingigantendo il bordo del vulcano come se la bambina ci fosse seduta sopra, e quasi poteva sentire l’odore dei suoi capelli bruciati, e i gorghi di luce che sprofondavano dentro il vulcano. Scendevano lenti e accecanti come immense rampe a chiocciola che avessero preso vita, e ora la bambina era nel fuoco, e scendeva nelle rampe di fuoco senza potersi fermare. Lacrime di lava rigavano la sua pelle di ossidiana, e presto anche lei si sarebbe sciolta nella luce da cui tutto era venuto e che tutto poteva distruggere, una luce talmente intensa e vasta da essersi fatta, gorgo sopra gorgo sopra gorgo per miliardi di anni e attraverso uno spazio miliardi di volte più grande di un miliardo di miliardi di galassie, mare, e poi pietra e poi carne e poi di nuovo luce, e mentre sprofondava nei gorghi la bambina capiva finalmente che altro non è l’ingresso in Paradiso che una infinita stritolazione in una luce più densa e calda e vivente di qualsiasi cosa fosse mai esistita e vissuta. Dal fondo del camino del vulcano di Noirnoir, dove le gigantesche serpi di luce incrostavano in labirinti di scale e rampe di pietra, il gocciolare della lava – nere gocce incandescenti del peso di svariati quintali ciascuna che ininterrottamente devastavano i sotterranei del vulcano che ininterrottamente si ricostruivano con la molla fluidità con cui le lumache buttano fuori i loro corni –– la bambina ricordava ora di una volta in cui con un paio di forbicine era riuscita a tagliare i corni della più incauta tra le lumache che suo nonno teneva in garage dentro delle vecchie gabbie per uccelli, e dai corni erano usciti molli filamenti colorati mentre l’animale si accartocciava disperato e silenzioso nella propria chiocciola, ma la bambina era sicura di averlo sentito gridare, le antenne appiccicate alle lame delle forbici e già ridotte alle dimensioni di una briciola di poltiglia ––– nuovi gradini e archi e corridoi ininterrottamente reinghiottiti e rivomitati da una luce che tutto sbranava e tutto generava senza crudeltà né amore –––– si fece schiocco, e infine fangoso scalpitio. Un cavallo e un cavaliere salivano le spirali viventi, nuotando nel fuoco verso la bocca del vulcano e la tenebra ulteriore. Dalla finestra della sua camera, e insieme sprofondando nelle viscere della luce, la bambina vide il corpo nero del cavaliere e del cavallo risalire in superficie nuotando scompostamente come una mosca intrappolata in una colata di miele, e poi scendere, trascinati dal filo di lava, miracolosamente salvi e sempre più anneriti e irrigiditi dal gelo della notte galoppare infine sopra l’ultima striscia di fuoco, finché con un ultimo balzo la figura fu inghiottita nel nero, lo scalpitio degli zoccoli come unica e sempre più precaria prova che quello che la bambina aveva visto non era stato un sogno».

[continua l’11 novembre]

Presiden arsitek/ 24 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 24 - Angelo Angera «Smettere di lavorare per gli uomini»? - Massimo Rizzante

«Smettere di lavorare per gli uomini»? - Massimo Rizzante Monte Torre, sotto la pioggia, 24 o 25 agosto - Marino Magliani

Monte Torre, sotto la pioggia, 24 o 25 agosto - Marino Magliani Presiden arsitek/ 56 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 56 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 20

Presiden arsitek/ 20 La bambola regina

La bambola regina Presiden arsitek/ 5

Presiden arsitek/ 5 Presiden arsitek/ 36

Presiden arsitek/ 36