C’è un luogo nel nord del Mali, nel deserto verso Tombouctou. Da lontano, tra le dune, si vede la linea di un’altura diversa per colore dalle altre. Una collina rossa tra le colline scure. La collina si può guardare solo da lontano, tutti sanno che non ci si può avvicinare, là c’è Toumbayen, il villaggio degli esseri sovrannaturali.

Vi accadono cose che spaventano: “Toumbayen. All’improvviso si sentono pigolare gli uccelli, guardi, gli uccelli non ci sono. Si sente un rumore, toroc toroc toroc, come di una latta che rotola sulle pietre trascinata dal vento, la latta non c’è. Si sentono gli zoccoli di un cavallo che si avvicina, nessuno”. I tuareg chiamano gli abitanti del luogo Kel Toumbayen, ossia la gente di Toumbayen, ma anche tinariwen, che significa letteralmente i deserti, le solitudini, ed è il nome (che è perfino rischioso pronunciare) di una categoria di demoni che vivono in quegli spazi vuoti.

Da secoli nel villaggio sulla collina abita anche una famiglia di tuareg, una soltanto. Fanno la stessa vita degli altri nomadi, hanno animali e li pascolano, ma li distingue il fatto che non portano vesti. A nessuno è concesso vederli se non ad alcuni Kel Antsar che da generazioni hanno questo diritto.

Suleyman ag Alawafy è tra costoro. Il suo accampamento non è distante da Toumbayen, ma nel mese di febbraio del 2010 si era spostato a Bamako, la capitale del Mali, chiamato a consulto da un cliente. Suleyman è infatti un noto marabout, un alfaqqi, uno di quegli eminenti personaggi che frequentando il Corano, i testi religiosi e quelli della magia arabo-islamica, hanno dimestichezza col mondo del sovrannaturale e possiedono le ricette per curare ogni sorta di male.

“Quel che ti hanno detto di quel luogo è la pura verità, che là vivono gli esseri invisibili e una sola famiglia di esseri umani e che là accadono quei fatti straordinari. Ma le cose non si muovono da sole: sono gli esseri invisibili, i tinariwen, la gente della solitudine, che nessuno può vedere. Soltanto ad alcuni di noi esseri umani che apparteniamo a una certa famiglia dei Kel Antsar è concesso entrare nel villaggio e incontrare chi ci vive. Così è sempre stato da che fu fatto un accordo tra gli antenati degli esseri invisibili e i nostri antenati e furono stabiliti patti per i quali ci è possibile vedere gli esseri invisibili e sapere cosa fanno senza che loro ci danneggino. Per quel patto i nostri antenati dovettero pagare, dare in cambio tikuttawen, le offerte.

Tutto quanto avviene tra gli esseri umani avviene anche tra gli esseri invisibili, anche tra loro ci sono i buoni e i cattivi, ci sono i ladri e quelli che non lo sono. Ma se un ladro della famiglia invisibile deruba uno di noi, possiamo rivolgerci a un essere invisibile buono e pacifico il quale dirà “ci penso io” e convincerà i tinariwen ladri a restituire quanto hanno preso. Ma bisogna offrire in cambio un sacrificio”.

Nessuno straniero può salire sulla collina, deve fermarsi prima. Anche se fosse un amico, Suleyman non potrebbe farlo entrare nel villaggio perché i demoni si vendicherebbero su di lui privandolo del suo sapere. Ma la sua presenza può calmarli, impedire che si scatenino. I suoi poteri sono riconosciuti da tutti i tuareg Kel Antsar, Suleyman è il loro alfaqqi, è a lui che si rivolgono se il buon andamento delle cose è minacciato, se c’è una malattia legata al mondo sovrannaturale.

8 febbraio 2010. L’aereo volava sulle nuvole. Il ronzio ovattato dei motori e il sole abbagliante del primo pomeriggio su quel biancore spingevano a chiudere gli occhi.

Mi svegliò l’odore del caffè che stavano servendo. Era adesso il tramonto, stavamo sorvolando il nord del Mali. Le nuvole erano scomparse così che il deserto sottostante appariva ora perfettamente nitido e tale era l’immensità sottostante che l’aereo sembrava muoversi appena. Col crepuscolo tutto andava mutando straordinariamente di colore e di luce, l’oro diffuso del sole si incupiva diventando ocra, il cielo viola poi quasi marrone mentre l’orizzonte si faceva di un rosso luminoso sempre più profondo.Nell’ombra che scendeva apparvero gli specchi dei laghi, poi il fiume, come una striscia di rame che si svolgeva tra quelle che dovevano essere dune e colline. Infine dell’orizzonte non rimase che un bagliore vermiglio, e scomparve del tutto un attimo prima che di colpo calasse l’oscurità e cominciassero ad apparire qua e là nel buio le luci fioche dei villaggi.

Amici tuareg mi aspettavano all’aeroporto di Bamako.

Il giorno dopo andai a salutare la famiglia dei fabbri nel quartiere di Kalabancoró. I fabbri venivano da Tonka, villaggio che si trova nel Nord, sul fiume Niger. Si erano trasferiti a Bamako ai tempi della guerra, negli anni ’90.

Sulla grande corte, divisa tra più famiglie, si affacciavano molte stanze ma la zona dei tuareg si distingueva subito per la tettoia sotto cui tutti stavano seduti o stesi, una tettoia fatta di grossi rami, coperta da lacere pezze e teli di plastica.

Tra le donne che lavoravano la pelle o infilavano perline, e gli uomini alla forgia, c’erano i bambini più piccoli. Alcuni già ne conoscevo, altri erano nati dopo la mia ultima visita.

C’era, poggiato sulla stuoia vicino alla madre dei fabbri, una sorta di ombrellino verde di tulle, di quelli che vendono i cinesi, ombrellini senza manico, leggere cupole sotto cui si mettono i neonati per proteggerli dalle mosche e dalle zanzare. Si intravedeva là sotto un bambino che dormiva. Più tardi la giovane madre andò a prenderlo, quel bambino non lo conoscevo, me lo portò sorridendo.

Era un piccolo essere deforme. La madre lo vezzeggiava senza che lui avesse la minima reazione, stava lì inerte, l’espressione sofferente, gli occhi erano ciechi. Dissero poi che lo avevano portato da molti specialisti dei mali legati ai demoni i quali avevano dato diverse risposte e ricette, proprio quel giorno, infatti, su istruzione del loro alfaqqi, il padre era andato a procurarsi un capretto da sacrificare. Molte cose erano state fatte, perfino rivolgersi alla clinica dei bianchi dove i dottori lo avevano esaminato e gli avevano anche preso un po’ di sangue per poi concludere che non sapevano di cosa si trattasse.

Ma la regola vuole che tutto quanto è negativo non vada neppure evocato, vi si può solo accennare come se niente fosse, e dunque la madre dei fabbri chiuse il discorso, disse che quello era il volere di Dio. Semplicemente, quel bambino era nato così.

E tuttavia fu proprio quel giorno e certo in relazione con quel male inquietante che i tuareg mi parlarono per la prima volta di Toumbayen e dei fenomeni che là accadevano. D’altronde il loro alfaqqi, quello stesso Suleyman ag Alawafy che aveva ordinato il sacrificio del capretto per placare i tinariwenche avevano colpito il bambino, veniva da quei luoghi. Se volevo lo avrebbero mandato a chiamare, si trovava infatti in quei giorni nel loro quartiere.

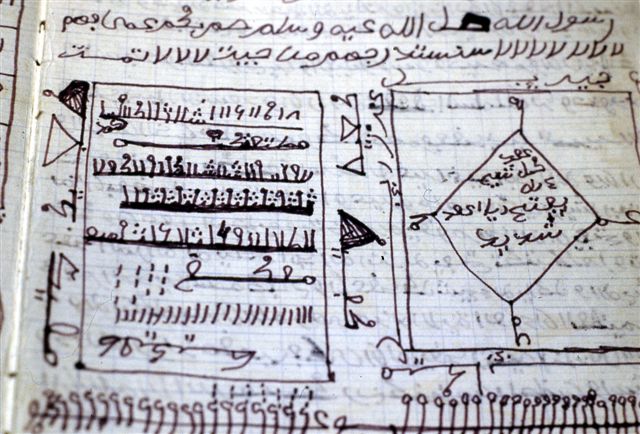

Alto e magrissimo, occhi profondi e lo sguardo attento, l’abito di fiandra color ruggine, il turbante di mussola bianca, Suleyman entra nella stanza, siede a terra sulla pelle di montone su cui anche prega. Ascolta il suo cliente, gli dice di tornare, deve incontrare gli esseri, confezionare la scrittura talismanica che sarà la protezione dal male. Prima però dovrà isolarsi, digiunare, purificarsi e indossare vesti pulite.

“Sono nato a 12 chilometri da Essakane, il luogo si chiama Tissikorey, non è distante da Farach, la mia vita è là. Mi sposto dove mi chiamano. Sono venuto per le benedizioni ai miei clienti e per curare chi mi cerca, ma la mia famiglia si trova in un accampamento nei pressi di un pozzo a circa sessanta chilometri a nord ovest di Tombouctou. Vivo soltanto del latte delle mie capre e delle mie cammelle.

Vengo da una famiglia di alfaqqiten, chiedi agli altri se vuoi sapere. Si può diventare alfaqqi anche con le proprie forze, ma c’è una differenza: il figlio di un alfaqqi è immerso continuamente nella conoscenza, è circondato notte e giorno dalle voci degli allievi del padre che leggono e ripetono il Corano. Con i tinariwen ho lo stesso legame che avevano gli antenati dei miei antenati, fino a risalire al primo, Hawalen, il santo, il quale era sposato con una tinariwen, viveva in solitudine in una grotta nel deserto, chiusa da un recinto di stuoie, nessuno si poteva accostare a quel luogo.

Alla scuola di mio padre ho cominciato a imparare la scrittura quando ero bambino. Tutto era diverso a quel tempo, il deserto era popolato di animali selvatici, il pozzo a cui la gente delle tende attingeva era uno soltanto e tutti eravamo nomadi. Se si sentiva in lontananza un motore tutti fuggivano, oggi invece i bambini corrono incontro agli stranieri.

Mio padre mi aveva osservato e scelto per le mie qualità, mi aveva messo tra gli allievi della sua scuola coranica. Il fabbro aveva tagliato un albero, aveva preparato le tavolette su cui scrivere col calamo e inchiostro di ceneri di piante diluite in acqua. Ma all’inizio erano foglie, andavamo a raccoglierle e imparavamo a scrivere su quelle le prime tre lettere arabe, ba, sin, mim, dell’invocazione bismillahi, “nel nome di Dio”, con cui si apre ogni sura del Corano. Le ripetevamo fino a che le riconoscevamo dovunque fossero scritte, sulle foglie, sulla sabbia, sul legno, sulla pagina del libro, finché non erano entrate nella testa.

Tutto il Corano, negli anni, è mandato a memoria in arabo, sura dopo sura, senza conoscerne il significato, la nostra lingua è infatti il tamashek. Ma per aiutare la memoria si tracciano con uno stecco tanti punti sulla sabbia, via via che si impara un versetto si cancella un punto Soltanto quando si è diventati adulti si può conoscere il significato di ciò che si è imparato”.

Fino a tarda notte e a partire dall’alba si sentono venire dalle scuole coraniche le voci degli allievi che ripetono e ripetono ciascuno i suoi versetti, lentamente, salmodiando, ed è come ascoltare un lamento dissonante, oppure a grandissima velocità, ed è come il ronzio di uno sciame. Fa parte della disciplina che il maestro picchi l’allievo (“ma non col bastone, né con il nerbo, soltanto con la mano”), perché ciò che si deve apprendere oltre all’attenzione e alla concentrazione, oltre ad un comportamento rispettoso e sottomesso, è che solo soffrendo si raggiunge il proprio fine. Una scuola talmente dura che ogni sera Suleyman sperava che il padre nella notte morisse.

Il malato che Suleyman sta curando in questi giorni è stato colpito dai tinariwen, gli esseri della solitudine: quando sta tra la gente cade a terra privo di sensi oppure perde il controllo di sé, parla da solo. Accade altre volte che i tinariwen leghino la lingua della loro vittima la quale non può più parlare e il segno della loro presenza è allora il silenzio, oppure che la costringano a ridere continuamente tra sé e sé senza motivo. Ma possono scegliere di attaccare in qualsiasi modo, non c’è limite al loro potere, i tinariwen possono ciò che vogliono. Possono assumere qualsiasi forma, possono insediarsi dovunque. Ma ci sono alcune cose che detestano, ad esempio certi profumi come quello dell’incenso, ed è attraverso queste cose sgradite e attraverso le apposite scritture che l’alfaqqiriesce a dominarli.

Suleyman ha consultato i tinariwen suoi amici per conoscere il male del suo paziente, ha chiesto di quale genere fossero gli esseri che erano penetrati dentro di lui e come fosse accaduto. I tinariwen gli hanno indicato la cura, un takardé, scrittura protettiva che il malato dovrà portare su di sé secondo i modi indicati. A volte la scrittura va inspirata sotto forma di fumo del testo tracciato su foglie ovali e coriacee di tadhant, la Boscia senegalensis o su quelle bipennate di tàjart, l’Acacia nilotica,poste a bruciare sulle braci.

Il Corano contiene in sé tutto e ogni versetto può curare, ma alcune sure in particolare: la sura CXIII, al-Falaq, l’Alba nascente; la sura CII, at-Takāthur, il Rivaleggiare; la sura II, al-Baqara, la Giovenca ; la sura LIII, an-Najm, la Stella ; la sura LXXIX, an-Nāzi’āt, le Strappanti violente; la sura XII, Yūsuf, Giuseppe . Ogni alfaqqi ha il suo afarit, il suo spirito protettore, è lui che indica le parole che deve scrivere, non solo ogni parola, ogni lettera, ogni segno.

Molti altri sono i libri, oltre al Corano in cui tutto è contenuto, ai quali Suleyman attinge, molte altre sono le azioni che deve compiere. Ma di questo non può parlare.

Il tappeto - Barbara Fiore

Il tappeto - Barbara Fiore لا شكرا La, shukran - Sofia Pettorelli

لا شكرا La, shukran - Sofia Pettorelli Libro delle Meraviglie dell’India - Barbara Fiore

Libro delle Meraviglie dell’India - Barbara Fiore Giocattoli - Barbara Fiore

Giocattoli - Barbara Fiore Fadimata /2

Fadimata /2 Viaggio a Timbuctù /2

Viaggio a Timbuctù /2 Una mostra sulle scritture sacre e talismaniche dal Nord della Nigeria

Una mostra sulle scritture sacre e talismaniche dal Nord della Nigeria