Opera di Francesco Arena

Tradurre, per Leopardi, è stare all’ombra dell’altra lingua. Ma abitando la propria lingua, nell’esteso orizzonte della sua tradizione, ma anche in tutte le possibili modulazioni espressive e inventive. Tradurre, per Leopardi, è situarsi tra due lingue, anzi tra le lingue, in un costante e vigilissimo esercizio di comparazione. Un esercizio che avviene, per dir così, a cielo scoperto. Questo cielo è la lingua, la lingua in generale, la lingua überhaupt, avrebbe detto Benjamin. Della quale nello Zibaldone Leopardi osserverà la plurale, fitta, tessitura storica, con genealogie, caratteri, forme, analogie, derivazioni. Lo Zibaldone è anche l’esperienza di un grande amore, l’amore per la lingua, la filo-logia come sentimento supremo della lingua, del suo palpito e della sua energia. Per questo, sulla soglia di una riflessione intorno al tradurre, è necessario sostare, almeno per poco, sulla relazione leopardiana con la lingua, iscrivendosi l’atto del tradurre nel cuore di questo rapporto. Il fascino dell’adolescente per le due lingue trasmesse dalla paideia umanistica, il greco e il latino, genera presto una consuetudine: compulsare dizionari, regesti, lessici, annotare etimi, lemmi, comparare forme. Altri confini mostrerà l’antico: la sapienza orientale, significata dal sanscrito, la mitografia religiosa affidata all’ebraico biblico. E subito la curiosità annette alla ricerca di relazioni le lingue storicamente e geograficamente definite dalla modernità, il francese in particolare, ma anche il tedesco, lo spagnolo, l’inglese. In questo affollarsi di presenze un vuoto si mostra talvolta, sia nella forma di un’impossibilità, quella di una lingua davvero universale, sia nella forma di un’assenza, quella di una prima lingua, una lingua dell’origine la cui ideale configurazione presto tuttavia apparirà come «un frivolo sogno». Quanto all’idea di una lingua universale, è proprio lo sguardo sulla «necessaria e infinita varietà delle lingue» che porta Leopardi, a più riprese, a considerare il progetto come una chimera, sia per le difficoltà che si avrebbero nella sua costruzione sia per l’«assoluta natura degli uomini» che è incompatibile con tale processo. Se una lingua universale si è forse avuta all’origine, si è trattato della lingua di una sola comunità umana, perché non ancora suddivisa e moltiplicata. La lingua prebabelica non ha per Leopardi connotazioni mitiche o riverberi di un’originaria unità di parola ed essenza della cosa, ma soltanto il segno di un semplice, naturale, intendimento tra gli uomini di una piccola comunità. Leggendo le riflessioni sulla lingua universale di Francesco Soave (consegnate prima a un opuscolo e poi rifuse in un’Appendice alla versione del compendio del Saggio sull’intelletto umano di Locke), Leopardi rileva che una lingua universale, cioè comune a tutti gli uomini, qualora fosse possibile, sarebbe di necessità una sorta di «algebra di linguaggio». Poiché «la lingua non è che la significazione delle idee fatta per mezzo delle parole», una lingua universale non sarebbe neppure scrittura, dunque né idea né parola, ma un «terzo genere», più vicino al gesto. (Zib., 3254, 25 agosto 1823). Due giorni prima aveva annotato:

Una lingua strettamente universale, qualunque ella mai si fosse, dovrebbe certamente essere di necessità e per sua natura, la più schiava, povera, timida, monotona, uniforme, arida e brutta lingua, la più incapace a qualsivoglia genere di bellezza, la più impropria all’immaginazione… la più esangue ed inanimata e morta, che mai si possa concepire (Zib. 3253-54, 23 agosto 1823).

Un’immagine – di spoliazione, inaridimento, gelo – alla quale il poeta ha sempre opposto la guizzante vitalità di una lingua che anche quando si fa scrittura cerca di tenere saldo l’ancoraggio al vivente, alla sua efflorescenza di forme, alla sua corporea e sensitiva immaginazione. In questo senso è semmai la primordiale lingua di vichiana figurazione che Leopardi in certo senso evoca, una lingua naturale, lingua di una fisica poetica. Una lingua che da una parte confina con il modello dell’antico, le cui impronte sono leggibili anche nel fanciullo, nell’energia del suo stupore, nel suo rapporto con la physis, con il vivente della natura, col suono e l’anima delle cose, dall’altra confina, questa lingua, con una musicale e creaturale alterità: la lingua degli uccelli, meravigliosamente descritta nell’operetta Elogio degli uccelli, lingua festiva, leggera, alla quale può somigliare il riso dell’uomo, questa sospensione o «intermissione» della condizione infelice.

L’idea leopardiana della lingua si declina immediatamente nella pluralità delle lingue, nella ricchezza di ogni singolarità. La dantesca pantera profumata è diventata la ricerca della presenza di più lingue in una lingua, nel suo formarsi, come è per la lingua greca e per quella italiana. E un orizzonte resta, su questo piano, immagine di difficile perfezione: la piena coincidenza tra lingua e carattere nazionale. La molteplicità e varietà delle lingue non suggerisce a Leopardi, come accadrà per Mallarmé, l’idea di una imperfezione («Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la suprême…»), ma sospinge lo sguardo verso la ricchezza della singolarità e verso la comparazione di una lingua con l’altra. Una declinazione storica, dunque, non metafisica, della mancanza, e dell’imperfezione. E una assidua comparazione, la quale tiene conto ogni volta delle dissimmetrie sia geografiche sia storiche. La parzialità delle lingue non è insomma una condanna. Nella pluralità delle lingue non si riverbera l’ombra della mancanza e il sogno di un’integrazione, ma si modula la variabilità delle forme, e la ricchezza dei legami, dei riflessi reciproci, delle corrispondenze e differenze. È anche attento, Leopardi, al divenire delle lingue, al loro divaricarsi, e disseminarsi, è attento a quella che egli chiama «divisione e suddivisione dell’idioma primitivo». Rileva con frequenza caratteri delle singole lingue moderne, tenta tra esse gradazioni sul piano della maggiore o minore esattezza nel rendere una lingua antica. E mostra di privilegiare le lingue che conservano un respiro di libertà, una distanza dalla pulsione matematica, le lingue che sanno stare «dietro la mutevolezza delle cose» che si distanziano dall’aridità, dal «carattere geometrico», e per questo preservano quel rapporto col naturale e con la semplicità proprio dell’antico, delle lingue antiche. Perché la bellezza di una lingua è fondata sull’ardimento, dunque sulla vis metaforica e inventiva e immaginosa. L’antropologia linguistica leopardiana dà rilievo sia al legame tra natura di una lingua e carattere nazionale, sia alla lingua parlata, alla parola che precede la scrittura, al suo legame col canto: «La poesia ancora è stata perduta dal popolo per colpa della scrittura», scriverà nell’estate del 1828 nello Zibaldone (4347, 21-22 agosto 1828).

È in questo orizzonte che la traduzione appare come un atto necessario, radicato nella natura stessa della lingua. Un atto necessario a fare apparire la ricchezza delle singole lingue, a dare una visibile configurazione al tesoro delle due lingue messe di volta in volta in dialogo e a confronto. Anche se si tratta ogni volta di un esercizio di approssimazione, perché nel suo più riuscito configurarsi la traduzione è soltanto la costruzione di una somiglianza. La traduzione è nell’ordine della mimesis: un’imitazione che però è anche rinascita di una lingua nella vita dell’altra lingua. Quanto alla lingua invisibile, di cui la lingua mancante – per Mallarmé prima e poi per Benjamin – sarebbe come l’archetipo o la fonte, Leopardi ha un suo proprio modo di sentirne, nella poesia, la presenza: è lo sguardo del poeta, sovrapposto a quello del filologo, che coglie il mormorare incessante di un suono che è certo inseparabile dal senso ma che ha il suo legame con il musicale, e dunque con quel che precede non solo la scrittura ma la lingua stessa. Si pensi all’importanza che ha la voce nella riflessione sulla lingua. O al grande rilievo che hanno le vocali: traccia del legame della lingua poetica col canto, della voce con il suono della natura, del ritmo con l’oralità che precede la scrittura. Questa vocalità del poetico Leopardi l’ha sempre avvertita: pur senza riferirsi esplicitamente, egli conosce la forza non snodabile, non traducibile, del dantesco «legame musaico». Da qui il dissolvimento, per dir così, dell’idea di traduzione nell’idea di imitazione. Ma le vocali sono anche, per Leopardi, il segno, o il residuo, di una forma originaria delle lingue. Ecco un passaggio zibaldoniano sulle vocali:

Io son certo che gli antichi orientali, o i primi inventori dell’alfabeto, non s’immaginarono che i suoni vocali fossero così pochi, e tanto minori in numero che le consonanti. Anzi dovettero considerarli come infiniti, vedendo ch’essi animavano, per così dire, tutta la favella, e discorrevano incessantemente per tutto il corpo di essa, come il sangue per le vene degli animali (Zib., 2404, 29 aprile 1822).

Le vocali, dunque, come modulazioni diverse di un unico suono, modulazioni che sono radice del canto. Ma anche luogo che attiva il passaggio della lingua nel musicale, del musicale nella lingua. L’indeterminatezza delle vocali, la loro riduzione a un punto, come accade nell’antico ebraico, apre il Libro alle modulazioni del canto, ma anche alla libera interpretazione del testo: il canto vocalico è varco per le variazioni soggettive del sentimento. Sta in questa libertà, secondo Leopardi, l’inizio dell’ermeneutica.

Ma la lingua leopardiana è anche una lingua, insieme, del pensare e del poetare, un Dichten che allo stesso tempo è ricordanza e dolceamara considerazione della finitudine. Una lingua del pensare e del poetare in ascolto di una sapienza, la cui figurazione è data di volta in volta dal silenzio animale, o dal silenzio lunare, dall’abisso stellare o dallo spaurimento dell’animo, ma anche dal naufragio del pensiero, e della lingua stessa, dinanzi a un infinito impossibile da rappresentare. Per Leopardi, una lingua che raccolga il suono e i sobbalzi e il ritmo della «vie moderne», come quella che Baudelaire auspicherà, o una «langue nouvelle», che sia «dell’anima per l’anima», come quella che Rimbaud invocherà, ha il carattere di una intimità particolare, quella che solo una rigenerazione, favorita da un’ultrafilosofa, potrà forse dischiudere. Solo tale lingua potrà davvero conoscere «l’intiero e l’intimo delle cose».

È la traduzione, intanto, a preservare e rafforzare la vita della lingua, delle lingue. Una traduzione che sia consapevole d’essere non copia ma somiglianza. Non «imitazione di parole» ma «imitazione di cose», il che potrebbe avvenire solo con una «lingua perfetta», cioè con una lingua in grado di «rappresentare e imitare l’andamento dell’altre, restando però sempre la stessa, sempre una, e conservando il suo carattere ben distinto da tutte». È la riflessione che Leopardi fa sul tradurre dislocando lo sguardo sulla lingua tedesca, nelle pagine dello Zibaldone 2845-2861, del 29 e 30 giugno 1823. Dove è anche affermata la natura della perfezione di una lingua:

Ogni lingua perfetta è la più viva, la più fedele, la più totale immagine e storia del carattere della nazione che la parla, e quanto più ella è perfetta tanto più esattamente e compiutamente rappresenta il carattere nazionale. Ciascun passo della lingua verso la sua perfezione, è un passo verso la sua intera conformazione col carattere de’ nazionali.

Una lingua «perfettamente pieghevole, varia, ricca e libera» può davvero imitare, non copiare. Non si tratta – è l’esempio leopardiano – di rifare una figura di cera copiando un’altra figura di cera, ma di ritrarre «dal naturale nel marmo», accogliere in una forma e in una materia un’altra forma, un’altra materia. Ed è per questo scarto tra copia e imitazione che Leopardi può delineare un’idea forte di imitazione in un ulteriore passaggio, dove afferma:

né il pregio dell’imitazione consiste nell’uguaglianza, ma nella somiglianza, né tanto è maggiore quanto l’imitante più s’accosta all’imitato, ma quanto più vi s’accosta secondo la qualità della materia in cui s’imita, quanto questa materia è più degna; e quel ch’è più, quanto v’ha più di creazione nell’imitazione, cioè quanto v’ha più di creato dall’artefice nella somiglianza che il nuovo oggetto ha coll’imitato, ossia quanto questa somiglianza vien più dall’artefice che dalla materia, ed è più nell’arte che in essa materia, e più si deve al genio che alle circostanze esteriori.

È un passaggio, come accade nello Zibaldone, indiretto, quasi parentetico, una deviazione dal ragionamento principale, che ci consegna un’idea di traduzione come esperienza in cui imitazione e invenzione sono congiunte, e il traduttore, l’artefice, è ritratto nel suo operare non servile, non asservito, ma fedele alla libertà delle forme della propria lingua. Il vertere latino congiunto con l’ermenéuein dei greci, l’uno e l’altro trasvalutati in questa somiglianza che è opera dell’artefice non della materia, in questa rispondenza e ripresa che si fa invenzione.

L’orizzonte dell’imitazione, che Leopardi invoca come più proprio alla natura della traduzione, rinviando all’antica mimesis, dice di una disposizione del traduttore dinanzi al testo analoga a quella del poeta dinanzi al vivente della natura. Leopardi traduttore, quando sta all’ombra dell’altra lingua sa che proprio in questo indugiare quieto e attento – di ascolto, di interrogazione, di esegesi – quel che prende forma e vita è la lingua propria di colui che traduce: con i suoi timbri, i suoi modi, le sue attitudini, la sua storia, è questa lingua propria che muove verso l’accoglimento, verso l’ospitalità dell’altro testo, procedendo a una trasmutazione che è rinascita, a una riscrittura che è insieme preservazione dell’originale e costruzione di nuove forme. Spoliazione del proprio che è la lingua dell’altro e sua resurrezione nella nuova lingua. Mi ha sempre colpito la pagina dello Zibaldone (963, 20-22 aprile 1821) che ormai chiamerei della “camera oscura”, con familiare cenno:

I modi, le forme, le parole, le grazie, le eleganze, gli ardimenti felici, i traslati, le inversioni, tutto quello mai che può spettare alla lingua in qualsivoglia scrittura o discorso straniero, (sia in bene, sia in male) non si sente mai né si gusta se non in relazione colla lingua familiare, e paragonando più o meno distintamente quella frase straniera a una frase nostrale, trasportando quell’ardimento, quella eleganza ec. in nostra lingua. Di maniera che l’effetto di una scrittura in lingua straniera sull’animo nostro, è come l’effetto delle prospettive ripetute e vedute nella camera oscura, le quali tanto possono essere distinte e corrispondere veramente agli oggetti e prospettive reali, quanto la camera oscura è adattata a renderle con esattezza; sicché tutto l’effetto dipende dalla camera oscura piuttosto che dall’oggetto reale.

Questa pagina è il punto sorgivo del libro che ho dedicato alla poetica della traduzione, e qui ho allo stesso tempo la tentazione di riprendere alcuni passaggi dell’interpretazione condotta al margine e il disagio del dover ridire, peraltro in forma chiusa e veloce, quel che in forma dispiegata ho già detto altrove. Cerco di uscire dalla doppia difficoltà elencando, in bruciante abbreviazione, i punti di una possibile esegesi.

1. La relazione e il confronto che si istituisce tra due lingue – una straniera, l’altra familiare – è una relazione che accade non in un terzo campo ma nel campo della lingua in cui si traduce, nella familiarità e intimità che il traduttore ha con la propria lingua. 2. I modi di un’immagine riflessa sono propri della traduzione: obliquità, anamorfosi, ribaltamento di prospettiva, rovesciamenti. I tratti stilistici dell’altro testo sono trasformati in un teatro di ombre. Tradurre è produrre un gioco d’ombre: passaggio all’ombra, cioè senso della vanitas proprio della traduzione. 3. Appropriazione interiore silenziosa e persino magica da parte della lingua seconda, cioè da parte della camera oscura (la connotazione magica accompagnerà sempre la storia della camera oscura, da Cardano a Keplero fino alla sua evoluzione verso l’arte della fotografia e del cinema). I modi di questa appropriazione dipendono, ogni volta, dal «sentimento» linguistico di colui che traduce: è questo sentimento l’orizzonte della comprensione. 4. Agisce, nell’atto del tradurre, una costante attenzione comparativa, un’attenzione che via via si fa tecnica di confronto e di misurazione. Il gusto, la percezione della grazia, degli artifici, delle eleganze, della tessitura retorica, cresce nell’esercizio e nella conoscenza della propria lingua. 5. La prima lingua ha un suo campo d’azione: l’animo del lettore, l’animo del traduttore. L’«animo nostro» è la vera camera oscura in cui arrivano le immagini della prima lingua. In questa sottolingua e prelingua corporea e indefinita che è «l’animo nostro», in questo inconscio della propria lingua, agisce la lingua dell’originale. 6. L’adattamento della camera oscura come condizione necessaria per il lavoro di traduzione. Adattare la camera oscura vuol dire preparare, tecnicamente, cioè secondo stile e necessità, la propria lingua perché sappia riprodurre, imprimere, accogliere le immagini che costituiscono la lingua dell’originale. Rendere «con esattezza» le prospettive vuol dire fondare la fedeltà nella precisione dei particolari. La percezione minima e ravvicinata, l’«esattezza», sono, nella poetica leopardiana, il mezzo per rappresentare il vago, l’indefinito, cioè la parvenza di infinito. L’esattezza è il limite nel quale respira l’oltre. Il poeta muove, nella mimesis , dalla lontananza ed estraneità della natura: così il traduttore deve lasciare intravedere questa lontananza del testo dentro la nuova lingua: da qui la polemica leopardiana nei confronti delle traduzioni modernizzanti, le quali trasferiscono il testo originale negli usi linguistici del momento, lo travestono, quel testo, in una contemporaneità che annulla l’effetto di lontananza. Non c’è più quella sorta di finzione di un originale che trascorreva nel Discorso sopra la Batracomiomachia. Altre figure del tradurre propone la diffusa riflessione leopardiana affidata ai margini, ai preamboli, alle premesse delle sue traduzioni. La centralità dell’ascolto, ad esempio, oppure la traduzione della poesia come esperienza propria del poeta, dell’essere poeta, o la necessaria analogia di percezione tra il classico e la sua traduzione, o la tensione esegetica, cioè di corrispondenza interiore, nell’atto del tradurre (Il manuale di Epitteto).

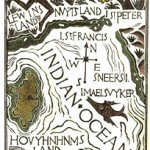

Ma voglio concludere, muovendo solo qualche passo in quella biblioteca fantastica leopardiana che altre volte ho visitato più distesamente. Dove l’atto del tradurre è figura e materia della finzione, e la filologia fantastica dispiega i suoi affabulatori strumenti, le sue leggere e divertite forme. A partire dal titolo Storia del genere umano, che traduce quell’Historia totius generis humani (la Genesi della Vulgata) per contaminare fonti bibliche, di mitologia greca, gnostiche. E proseguire, restando nelle Operette, con la lingua di quell’animale cosmogonico che è il gallo silvestre. Lingua che solo nel titolo – Scir detarnegòl bara letzafra – riprende l’aramaico della Torah con alcune non casuali variazioni, e che al traduttore della cartapecora antica si presenta, anche se scritta in lettera ebraica, come frutto di una ibridazione tra diverse tradizioni rituali ed esegetiche: caldea targumica rabbibica cabalistica talmudica. Per questo il volgarizzatore ha dovuto ricorrere a molti esperti, ma soprattutto ha avuto una preoccupazione: conservare il più possibile lo «stile interrotto e qualche volta gonfio» dei poeti d’Oriente. La poesia, l’Oriente: certo, perché la lingua del gallo silvestre è lingua originaria, voce che grida tra cielo e terra, una lingua che è prima delle lingue, nel suo ritmo, nella sua voce, deve sentirsi che la finitudine, propria della condizione umana, ha sullo sfondo una cosmologia abissale. Il giovanissimo traduttore dell’Inno a Nettuno muove da un testo originale greco sommerso, o nascosto, che affiora solo nel titolo e nell’explicit. Anche il linguaggio poetico ha sempre un prima sommerso che poi per schegge, frammenti, riverberi, emerge dall’oblio e si fa scrittura. La traduzione in versi italiani è soltanto, qui, un passaggio nella vicenda del testo, del quale l’amico scopritore sta approntando un’edizione critica, e nel frattempo il traduttore descrive il codice, avanza congetture, salva l’epigrafe teocritea. Affiora anche qui quell’umore erudito, quel gioco libresco e pre-borgesiano, che in alcune operette alleggerisce la gravità della meditazione. Delle Odae adespotae il traduttore rende pubblico sia il testo greco emendato sia una traduzione in versi latini. Ha anche tentato una traduzione in versi italiani, ma come si può tradurre, e in rima, un testo poetico di impronta anacreontica? Due testi, dunque, e una cancellazione. Il richiamo alla cancellazione, alla traduzione cancellata, segnala il legame tra poesia e intraducibilità, rinvia al lettore il compito di un’ulteriore sua traduzione italiana, e lascia intendere che la cancellazione è momento costitutivo dell’esercizio del tradurre. Ogni traduzione è in certo senso il resto di una cancellazione. Il piacere dell’apocrifo, che presiedeva al Frammento di Stratone, ritrovato in una biblioteca monastica, quella del Monte Athos, diventa piacere dell’anonimo nel Martirio dei santi Padri. La traduzione, ritrovata nel monastero di Farfa, è spossessata del nome d’autore: di fatto la traduzione leopardiana ha per originale il regesto, in greco e latino, del domenicano Combefis (Parigi 1660). La traduzione è dislocata nel sistema espressivo di un’altra epoca («nel buon secolo della nostra lingua»). E c’è una traditio del testo che l’editore della trecentesca traduzione ricostruisce con passaggi minuziosi fino a comporre un vero e proprio stemma codicum. Filologia reale e fantastica si congiungono. Dopo qualche decennio, Flaubert, muovendo anch’egli da una fonte agiografica, non scritta ma figurativa – il «vitrail» nella Cattedrale di Rouen – scriverà La légende de saint Julien l’Hospitalier. Sia Leopardi sia Flaubert vogliono preservare, traducendo e narrando, l’effetto di lontananza. Tradurre, come raccontare, è mettere in scena una lontananza. Tradurre, come raccontare, è abitare la lingua, la propria lingua, trascorrere tra le sue forme, indugiare nel tempo-spazio di un pensiero che cerca il suo ritmo. Perché anche nella lingua, come nel canto degli uccelli, c’è un bonheur, c’è una parvenza di felicità.

[Questo intervento è stato letto nel 2012 a Recanati in occasione di un convegno sulla traduzione]

Letteratura e democrazia - Antonio Prete

Letteratura e democrazia - Antonio Prete Abitare la natura in un mondo snaturato - Enrico De Vivo

Abitare la natura in un mondo snaturato - Enrico De Vivo In lontananza - Giacomo Leopardi

In lontananza - Giacomo Leopardi Paralipomeni della Batracomiomachia/ 1 - Michele Ruele

Paralipomeni della Batracomiomachia/ 1 - Michele Ruele Giacomo Leopardi e la luna salentina

Giacomo Leopardi e la luna salentina Tutti i poeti sono in esilio

Tutti i poeti sono in esilio Sulla scrittura dello Zibaldone: la forma dell’essai e i modi del preludio

Sulla scrittura dello Zibaldone: la forma dell’essai e i modi del preludio Soyumba

Soyumba