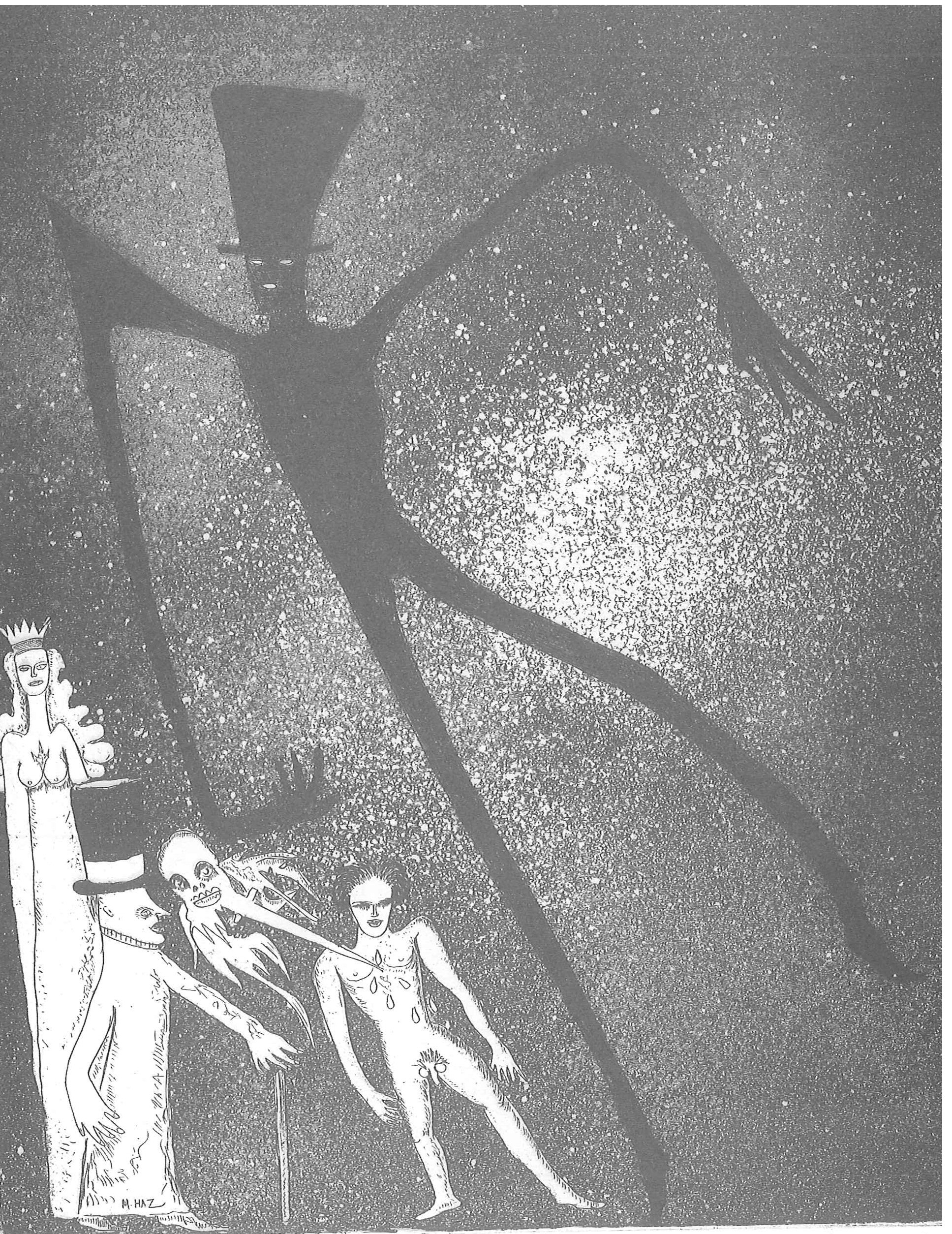

Per noi che scriviamo da queste parti, cioè pasticciamo di letteratura, è sempre istruttivo andarlo a trovare, perché chiaramente Mirando Haz è ciò che vorremmo essere e non siamo, un artista integrale. Gli dedico allora un Alfabethaz di presentazione (occhio al capolettera). Anche gli elenchi telefonici parlano: “Pieragostini Nob. Amedeo”, c’è scritto su quello di Bergamo; e se certo esiste un patriziato in Papuasia e il Barone di Charlus sosteneva di non conoscerlo, ben diversa la nobiltà camerte. Fa incisioni da mettere nei volumi, ma giustamente i critici che hanno parlato di lui (Argan, Bertelli, Dorfles, Segre… ) dicono non trattarsi di illustrazioni ma di sogni nati dalla parola. Per esempio l’amatissimo Dickens, virato all’onirico, di cui possiede edizioni rare nell’appartamento a vista panoramica dove i libri proliferano come rampicanti e inflorescenze lungo tutti i muri. Ensor, Leonor Fini ispirano il fantastico, il gioco sempre al massacro e lo humor del nostro, che ha colpito anche Ingmar Bergman, acquirente di alcune opere. Le atmosfere alla Kubin dilagano su una molteplicità di scritture reinterpretandole: il dramma teatrale ed esistenziale di Lorca, la città di Lubecca, la magione e perfino il menù dei Buddenbrook di Mann. Il nero e l’ombra incombono sui volti cerei e grotteschi, i corpi vanenti e trafitti.

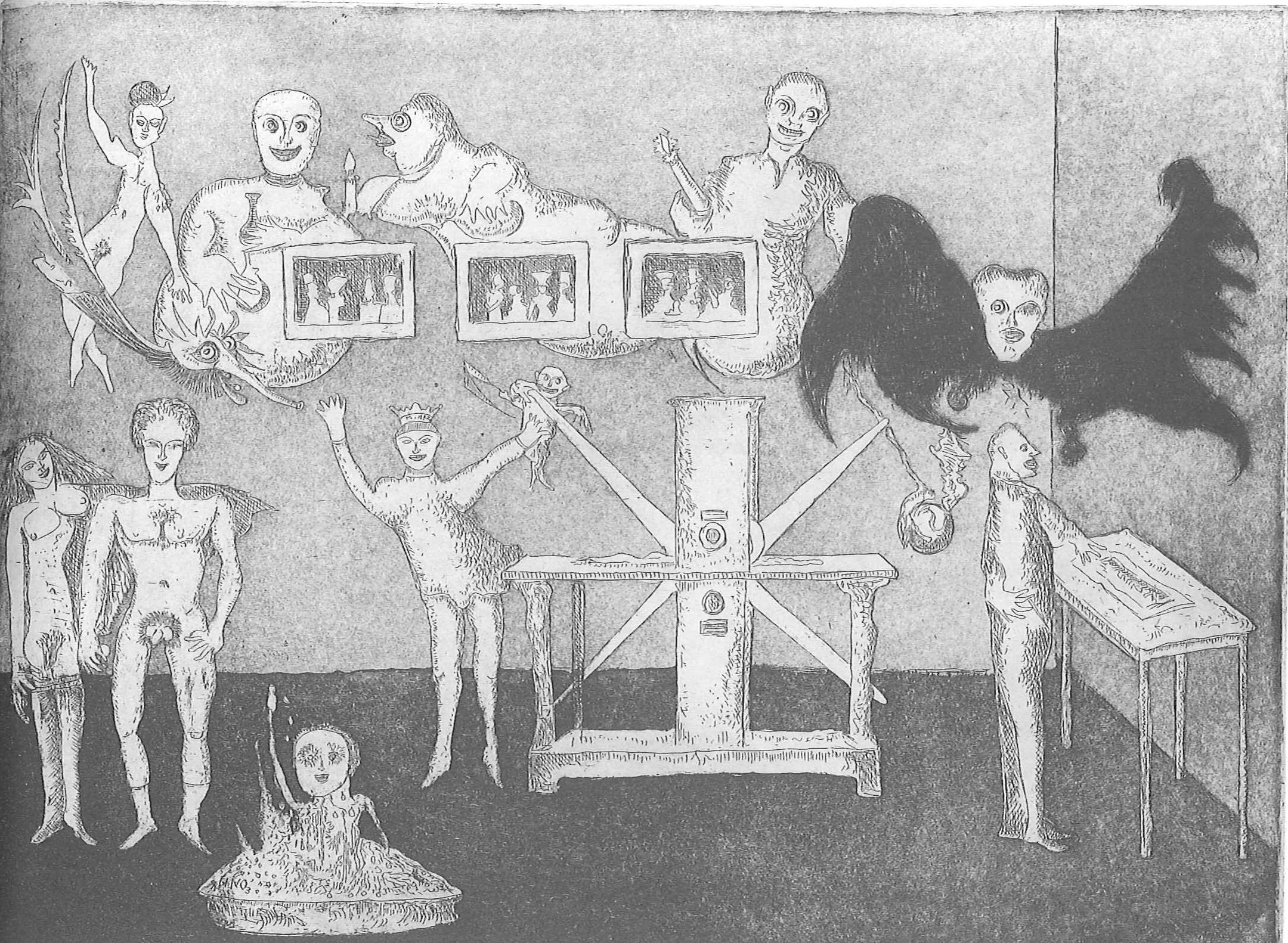

Ma anche, nella bellissima serie di settanta acquetinte proustiane degli anni Novanta, il buffo (la cantante che si esibisce nel salotto intellettuale) e l’incanto memoriale (La lanterna magica) delle situazioni, degli oggetti come la gran tazza di the o il carattere dei personaggi: una Françoise un po’ folle, l’eterea Berma, un’altera duchessa di Guermantes. L’occhio di Redon si specchia nello sguardo bizzarro di Strindberg. Insomma dal Torchio haziano si sprigionano strane creature e oscuri suffumigi, che girano per l’Europa e le sue università, facendo trasalire gli amici letterati che tanto lo hanno respirato, forse incuranti del detto, per lui mutuabile dal suo maestro Alberto Vitali, “non si scherza con l’arte!”

I più attenti frequentatori dell’alfabeto avranno notato la mancanza delle lettere q, z, x, y, j: solo le prime quattro mi hanno messo in difficoltà, l’ultima al contrario sta per James Henry, morto nel febbraio del 1915. Se, come voleva Cortazar, “gli anniversari sono le grandi porte della stupidità”, per lo meno ci permettono di conversare con Haz sulla figura e l’opera dell’americano-europeo a cui ha dedicato diverse incisioni alla metà degli anni Ottanta. Cominciamo chiacchierando sulla vita di James, che Colm Tóibín, nella sua biografia/romanzo The Master (Fazi 2004), definisce “maestro di riservatezza” in opposizione al chiassoso Wilde; “fino a un certo punto”, risponde Haz, “basterebbe leggere le lettere allo scultore – dallo stile neoclassico prenazista – Andersen suo protetto… ”. E risponde sfoderando la monumentale biografia di Leon Edel Une vie tradotta in francese nel 1990, che porta in copertina il ritratto di Sargent, di cui Haz mi mostra anche, sfilandolo da una biblioteca padroneggiata a stento, un grande nudo di mulatto muscoloso e inginocchiato. Eppure era molto amato dalle donne, a partire dalla sorella e dalla cugina, debitamente tenute a distanza però, quando l’una s’avvicinava troppo o l’altra cerca di raggiungerlo a Roma, per arrivare a quella Constance Fenimore Woolson, zitella assai indipendente, viaggiatrice romanziera, suicida a Venezia dove James non volle mai trasferirsi definitivamente. Tóibín fa dire a un suo personaggio: “Mi ricordo quando da giovane avevate tutte le signore dietro; anzi litigavano per chi dovesse venire a cavallo con voi […] e suppongo che anche noi piacessimo a voi, ma eravate troppo occupato a raccogliere materiale perché qualcuno potesse piacervi veramente. Avevate fascino, naturalmente, ma eravate come un giovane banchiere impegnato a raccogliere i nostri risparmi. O un prete attento ad ascoltare i nostri peccati. Ricordo mia zia metterci in guardia perché non vi rivelassimo nulla”. Haz commenta che ogni vero scrittore vive di questo cannibalismo e ugualmente della distanza.

Tra tutte le splendide opere jamesiane ad ispirare Haz è stato Giro di vite, letto in un’edizioncina Rizzoli del 1935 in pelle verde, regalo del padre alla consorte per la consolarla della morte del figlio sedicenne, quel fratello che Mirando non conobbe mai e di cui si sente il doppio. James comincia a pensare al romanzo attorno al 1895, riflettendo sul proprio speciale rapporto con la sorella e su una storia seminale raccontatagli dall’arcivescovo di Canterbury; e poi chissà l’episodio del padre che aveva “visto” una presenza talmente terrificante da renderlo un bambino impotente, o la tanta ricercata dimora, Lamb House, acquisita in quegli anni. Trentacinque stanze, centocinquanta finestre la casa abitata dai preadolescenti Flora e Miles con una giovane istitutrice per la prima volta lontana dalla numerosa famiglia. Soli, poiché i genitori sono morti e lo zio tutore non vuole lo si disturbi con notizie sui bambini, ma non troppo soli viste le strane presenze.

Può essere tanto l’ex domestico o l’ex istitutrice quella figura rugosa che s’affaccia nel riquadro grigio reso da Haz. Mentre nell’immagine d’apertura, dentro il riquadro – “un’incisione nell’incisione” – si trova l’euforica nuova istitutrice, con la sua “vite/vitina come disse Schewiller”, e due marmocchi beffardi e deformi. Proprio l’infanzia, mai molto amata da Haz, “contaminata dal male”, lo ha attratto; quel male altrove perfettamente incarnato, secondo lui, da Madame Merle del Ritratto di signora. E la “modernizzazione del fantastico”, operata attraverso i due domestici-fantasma di cui la nuova istitutrice si chiede se i bambini li vedano o no: lei crede di sì e che mentano e fingano di no perché soggiogati da quegli antichi servitori divenuti padroni. “Mi fissava come fossi io l’intrusa”: ad Haz viene in mente Il servo (1963) di Losey, con un Dirk Bogarde diabolico “ma molto più in carne”, che in un’atmosfera iperdecadente prende il comando della casa.

Il gioco dei punti di vista dell’inattendibilità del narratore, dell’immaginazione folle o preveggente (“Tutto quello che pensiamo possa accadere, accade”) sono gli strumenti dell’opzione novecentesca sul fantasma. Sottopongo ad Haz l’osservazione critica di Michele Mari, per cui la presenza del fantasma è del tutto secondaria, “essendo regredita ad appoggio geometrico di un problema formale”; ne conviene Haz parlando di astrazione, gioco e stile. E forse i suoi fantasmi sono diversi, come quelli di ciascuno di noi.

Accelerato - Alberto Volpi

Accelerato - Alberto Volpi Finestre/ 2 - Alberto Volpi

Finestre/ 2 - Alberto Volpi Il paesaggio dell’avventura partigiana - Alberto Volpi

Il paesaggio dell’avventura partigiana - Alberto Volpi “Sarò mai l’increativo paguro” - Alberto Volpi

“Sarò mai l’increativo paguro” - Alberto Volpi Dante volante infante

Dante volante infante Gramsci, per una socialità progressiva

Gramsci, per una socialità progressiva Comincia un altro giorno. Sarà il 25 di aprile?

Comincia un altro giorno. Sarà il 25 di aprile?